【广州,史上的那些个第一】

2011年,中大天文台大修前的外貌。(广州日报全媒体记者 乔军伟 摄)

年轻时的张云

再建于1938年的中山大学天文台旧址被列为广东省重点文物保护单位。

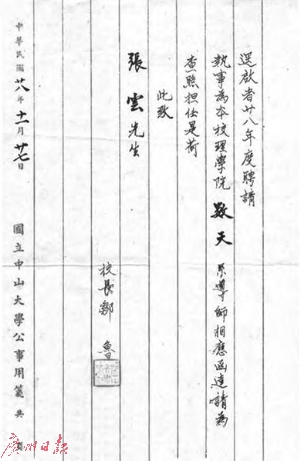

1929年,中大校长邹鲁给张云的聘书。

张云这个名字,容易让人想到天空。而这个人一生的事业,也确实和天空联系在一起。

出生于广东开平的张云,堪称中国近代史上最伟大的天文学家之一。他建起了全国第一个高校天文台,在全国首次开设了门类齐全的天文课程,他也是中国变星研究的开创者,鹿豹座新变星的发现,对天文学贡献甚大。

开篇语

世界上有上万座城市,不过只有很少的城市能拥有足以在历史里写下一笔的影响力。造成这种局面的因素很多,但能创造出更多的“第一”无疑是最重的砝码。

广州就是这样的城市。她像珠江口一艘扬帆进取的船,曾经和正在创造着无数的第一,而且创造新第一的热情和能力从未衰减——后者才是这座城市最迷人的地方。每个“第一”背后,都有精彩得不得了的故事,都有一群执着、坚韧的弄潮儿。

从本期起,未来几个月,每周三“文化”栏目将盘点广州在历史上的那诸多个第一,讲述其背后动人的故事。

建起中国人自建的第一座天文台

张云的父亲张卓南在广州经营水烟筒和银器业,有七子一女,张云是家里的长子。他1917年毕业于武昌高等师范学校数理部,1921年公费赴法国里昂大学留学,1926年获得天文学国家博士学位。还在留学期间,张云便受中国天文学会创始人高鲁派遣,出席1925年在英国剑桥召开的第二届国际天文学联合会,并因此结识了一批当时国际知名的天文学家,为后来他执掌中大天文台时的国际合作打下了基础。

在国外求学和参与学术活动的经历,让张云深感在中国建天文台的重要性。1926年7月,张云受聘至中大担任天文学教授。他随即试图将自己的设想付诸实施。

据研究者刘心霈、吕凌峰的说法,最初张云认为应在广州设立一个大规模的国立天文台。但是当时国民政府忙于北伐,不久政府北迁,张云兴建国立天文台的愿望也就搁浅了。无奈之下,他只得转变计划,拟先在校内筹办一个规模较小的天文台,以供天文专业的教学。1929年6月,在校方和广东省政府的经费支持下,中山大学天文台正式竣工。它建成在上海徐家汇天文台之后,比南京紫金山天文台的落成(1934年)早五年,是全国第二。更何况,它是中国人在本土自主建成的第一个现代化天文台,时人评曰:“本台规模虽小……其所负使命,至为重大,将来继续进展,未始非为我国学术界之曙光也。”天文台的很多设备、图书,都是张云借助自己的人脉网络,从世界各地低价甚至无偿筹措来的。1928年10月,中大天文台发布致世界各地天文台的公开信,请求捐赠图书、杂志和图表或以最低折扣购买相关资料。多达279个天文台做出了积极回应,共收到寄赠的天文气象书籍共46种463册,杂志15种共340册,此外还有摄影天图等图表上千幅。天文台内的主要仪器有法国制天文标准时钟,15厘米口径子午仪、20厘米反射望远镜、德国制赤道仪各1个,气象仪器多种。

研究变星 发现新星鹿豹座XX星

这座老天文台位于中大老校址的越秀中路广州演出电影公司大院内。除供教学与研究外,天文台还承担一部分全国天文观测工作。由于当时世界著名天文台多在北纬40度以上,而这座天文台位于北纬20多度,可以从不同于那些世界著名天文台的角度观测天象,因而受到学术界的重视。

1935年秋,中山大学数学天文系迁入石牌新校舍,再建新天文台于新校园高岗之上,1938年建成,面积为旧台4倍,外观像欧洲古城堡,1946年正式使用。新中国成立后院校调整,中山大学迁康乐村,1952年天文系北上南京。天文台的历史使命也完成了。

变星观测是中大天文台的特色之一,刘心霈、吕凌峰指出,这与张云本人的研究兴趣以及他一贯的振兴中国天文学的民族意识有关。变星是指亮度有起伏变化的恒星。早在法国里昂天文台实习的时候,他就开始了造父变星的研究。在1926 年出版的专着《变星研究法》中,张云曾明确指出:“星象研究,无有能比变星容易者; 仪器设备,无有比变星观测简单。”正因如此,张云选择了变星领域作为“天学无继的中国做‘迎头赶上去’的”突破口。在张云的倡议下, 1930年3月8日,中国天文学会成立了变星观测委员会,并移交给中大天文台办理。

研究者吴士工指出,张云1947年应邀去美国讲学,先是协助张钰哲发现了一颗新的食双星,接着在当年年底又发现一颗北冕座R型新变星,被命名为鹿豹座XX星,即德雷伯星表第25878号星。该消息由哈佛大学天文台台长沙普利向全世界及各天文台发布,哈佛大学还赠予中山大学远东最大的天文望远镜及一批新式仪器。

曾三任中大校长 桃李满天下

张云的成就远不仅在研究领域,他也是一位教育大师。

吴士工说:“1926至1949年,整个数学天文系培养出的学生只有44人,堪称凤毛麟角。而根据张云弟子之一、华南师范大学数学系教授钟集的说法,这44人也早已星散,新中国成立后,真正从事天文研究的甚至不足10人。然而,这么一个少而精的群体之中,却涌现出如此众多在中国乃至世界天文学界的星级人物!这不能不说:张云在中国天文学界贡献巨大。”在他的弟子里,有叶述武与邹仪新夫妇、李国平、李华宗、黄用诹、叶叔华、席泽宗等著名科学家。

叶述武教授被誉为“东方红一号卫星上天功臣”,1982年,中国天文学会成立60周年,表彰了9位老专家,其中即包括叶述武和他的妻子邹仪新。邹仪新是张云亲手培养的中国第一位女天文学家。她是地道的广州人,1958年参加筹建中国第一个纬度站并任站长,向全国相关部门提供地极坐标。叶叔华是中国科学院为数不多的女院士。1994年8月,国际天文学联合会正式命名一颗小行星为“叶叔华星”。20世纪50~70年代,叶叔华建立并发展了中国的综合世界时系统,在各天文单位的合作下,该系统精度从1963年起一直保持国际先进水平。席泽宗提出从史书中鉴别新星的七条标准、区别新星及超新星的两条标准,从中、朝、日三国的历史文献中确认出90个新星记录,其中有12个可能属于超新星。

吴士工指出,在张云的经历之中,有一点格外引人注目:张云一生中曾经三次出任中山大学校长,分别是1941年8月~1942年5月、1948年6~10月、1949年6~10月。这一纪录,在整个中国大学历史上也是极罕见的。女儿张剑美说,张云是一个“很风趣,喜欢讲故事”的人,而且“喜欢古典诗词,也写点诗”。他有远大志向,那就是:发展中国天文学,发展中国科学,以科学拯救中国。