“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”一流大学给予了大师成长的土壤、水分与阳光,大师又让大学的桃李园生机勃勃。

悠悠九十载,中山大学这所“岭南第一学府”走出了一批批大师学者。他们见证着中大的风雨变迁、传承着中华的文化薪火。日前,南方日报记者走近两位同为“中大同龄人”的九旬大师——97岁的国学大师饶宗颐、96岁的“中国MPA之父”夏书章,独家探寻大师与中大的深厚情缘。

饶宗颐

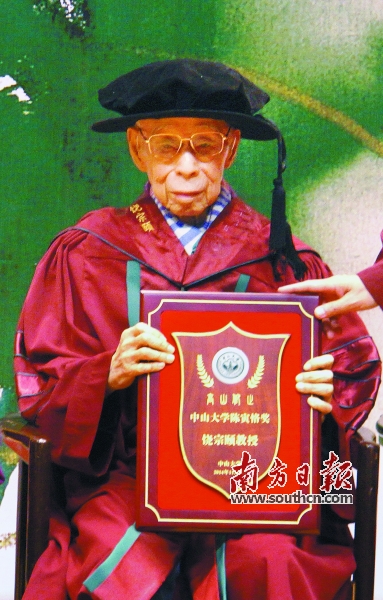

11月3日,97岁高龄的饶宗颐在香港亲手接过中山大学颁赠的“陈寅恪奖”。这位银发白眉的国学大师反复端详着这个份量极重的奖项,脸上露出了孩童般的笑容。

一位博学鸿儒,一所岭南上庠,相识相知近八十载:饶宗颐19岁成为国立中山大学广东通志馆最年轻的纂修,打下深厚的学术根基;21岁欲随中大西迁云南,因病滞留香港,与中大人情谊不断;一别故校三十载,又因中大盛邀重归家乡;与中大教授同游国内博物馆,考古研究又攀高峰……“我的学问是中山大学濡染出来的,中山大学对我的一生都有影响。”这位年近百岁的国学大师多次表达对中大的感激之情。

潮州奇才19岁受聘中大

1935年,应中山大学时任校长邹鲁之邀,19岁的饶宗颐受聘为中山大学广东通志馆专职艺文纂修。未冠就能受聘中大研究员,个中因由还得从饶宗颐年幼时说起。

饶宗颐长于潮州的一个书香世家,少即博览群书,精通诗词。1935年,他的父亲饶鄂去世,饶宗颐承父遗志补修《潮州艺文志》。他在核心刊物《禹贡》上发表了多篇文章,引起学界高度关注。彼时,邹鲁创建了中大广东通志馆,委任著名学者温丹铭为主任。温老先生随即举荐饶宗颐,将这位他赏识的少年英才聘入馆中。

当时中大广东通志馆的藏书量位列全国第二。“饶宗颐先生说过,那段时间他几乎将所有馆里收藏的地方志都看过,留下深刻印象。”跟随饶宗颐30多年的学生、香港大学饶宗颐学术馆高级研究员郑炜明说,在中大编纂地方志的这段经历,对于饶宗颐后来学问多面开花起到基础性的影响。后来饶宗颐编写出《广东易学考》,就得益于此时丰富的地方志藏书资料。

别乡三十载,中大盛邀游子归

1939年,在中大中文系教授詹安泰的举荐下,饶宗颐被聘为中山大学研究员。当时广州已为日军占领,中山大学被迫迁往云南澄江。饶宗颐决心前往云南,不料途中染上疟疾,滞留香港。

1949年,饶宗颐移居香港,周游于日本、欧洲、东南亚等多国遍访古迹,与中大容庚、商承祚、詹安泰、冼玉清等教授时有诗书酬酢。然而,他也没有想到,这一别竟是三十载。直至1979年,中大召开中国古文字研究会,盛邀饶宗颐作为首位境外学者与会,时年62岁的他方才再归故校。

次年,饶宗颐在中文系教授曾宪通陪伴下到全国作学术考察,走了11个省市,参观33个博物馆,先后合著出版《云梦秦简日书研究》、《随县曾侯乙墓钟磬铭辞研究》、《楚帛书》等考古著作。

此后饶宗颐重回中大愈发频繁:发表学术演讲、与中大教授共同开展研究、编辑书目……1993年筹编《饶宗颐二十世纪学术文集》,曾宪通任编委会主任,中大文史哲诸系教师多有助力。

饶宗颐后来将他用过的四万多册珍贵的线装书保存在香港大学,并于2002年建成饶宗颐学术馆。学术馆馆长、香港大学教授李焯芬透露,该馆近期正与中山大学合作,在广州增城建立一个具有相当规模的饶宗颐学艺研究中心,对饶公的国学、史学、艺术学等开展全方位研究。

望中大继续“兼收并蓄”

中大校园不少建筑都留下了饶宗颐的墨宝:大草坪旁的“永芳堂”三个苍劲飘逸的大字,“陈寅恪故居”颇具篆法意趣的五个字,化学与化学工程学院丰盛堂内手书“芙蕖自洁、兰若自芳”……十年前,正值中山大学八十周年校庆与饶宗颐米寿,他欣然挥毫“岭学辉光,开来继往”。

“饶宗颐先生一直很惦记中大。每逢我到广州出差途经中大,他总会嘱咐我给姜伯勤等中大教授带个口信。”郑炜明说,饶宗颐有一件常挂嘴边的憾事,就是没能与陈寅恪教授在中大做同事。

“在饶宗颐先生眼中,中大的文史专业基础很强,人才辈出。”郑炜明说,饶宗颐多次说,中大历史系的特点就是兼收并蓄,可以容纳两个完全持不同观点的教授在同一个系里,而且非常尊重他们学术言论的自由。这样百家争鸣、不局限于一人一派的学术氛围对师生都非常有益。饶宗颐希望中山大学继续秉承这种“兼收并蓄”的学术传统,继往开来。

而在李焯芬看来,饶老一生追求“求是、求真、求正”的探究精神和谦和高尚的道德情操,恰是中大十字校训“博学 审问 慎思 明辨 笃行”的生动阐释。

原文链接:http://epaper.southcn.com/nfdaily/html/2014-11/07/content_7367511.htm