释放携带沃尔巴克氏体的雄蚊进行种群控制,释放携带沃尔巴克氏体雌蚊进行种群替换———让蚊子成为对抗登革热蚊子的“武器”,这是中山大学奚志勇教授团队“以蚊治蚊”抗登革热的两个原理。2015年春季,携带有沃尔巴克氏体的雄蚊将在广州南沙沙仔岛进行实地释放研究,这将是沃尔巴克氏体技术在国内的第一次田间试验。

原理:让登革媒介白纹伊蚊“绝育”

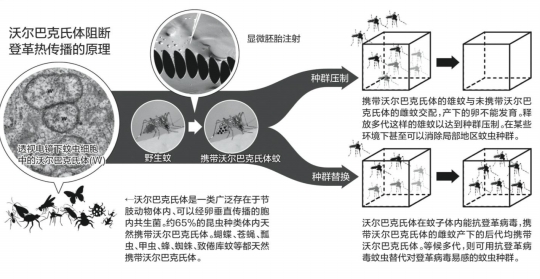

种群控制的原理,即通俗意义上的让登革热媒介白纹伊蚊“绝育”。昨日,共生菌沃尔巴克氏体技术控制登革热新闻发布会上,中山大学-密歇根州立大学热带病虫媒控制联合研究中心奚志勇教授团队介绍,从果蝇、伊蚊和库蚊体内提取沃尔巴克氏体,并成功将其导入到登革热媒介白纹伊蚊体内,建立稳定的携带新型沃尔巴克氏体的蚊株。携带沃尔巴克氏体的雄蚊与非携带沃尔巴克氏体雌蚊交配,所产的卵不能发育。因此,通过大量释放携带沃尔巴克氏体的雄蚊(不叮人),可以使蚊子种群数量降低至不足以引起登革热流行。

而另外一种方法种群替换,则依赖释放携带有沃尔巴克氏体的雌蚊得以完成。研究发现,这些蚊子携带沃尔巴克氏体以后,沃尔巴克氏体在蚊媒体内能对多种人类病原体(如登革病毒、黄病毒和疟原虫等)产生抗性,沃尔巴克氏体就如同“疫苗”一样阻隔了病毒,使病毒无法在蚊媒体内发展和传播。

奚志勇说,理论上,某个地区的蚊虫种群一旦被改造成对登革病毒具有抗性,就阻断了该地区的登革病毒传播,即使外来输入性传染源,也不会引起登革热暴发流行。

技术:显微胚胎注射一次即可,雌雄分离是难关

“以前舆论以为,是靠注射来控制,感觉要在蚊子体内注射了共生菌然后释放,下一次继续注射,反复进行才能达到效果,这是一个错误的概念。”奚志勇教授特别厘清,所谓将沃尔巴克氏体导入到登革热媒介白纹伊蚊体内,并非简单的注射,而是要让共生菌在新的生物体内形成稳定的共生共存关系。“一旦建立了稳定的共生,携带有共生菌的蚊子就永远持续地携带,只要它生产下一代,母亲会传给下一代,它的子子代代都会携带。”也就是说,“注射”只需做一次,并不需要重复注射再重复释放。

不过,如何将共生菌与蚊子体内建立稳定“共生”株,是沃尔巴克氏体技术的核心关键,必须通过显微胚胎注射。奚志勇解释,在蚊子胚胎发育非常早期的阶段,在特殊的时间点,精准地把共生菌放在未来发育成为生殖器的特殊部位,这是最重要的细节。“早期的卵,注射的时候死亡率比较高。”据悉,由于技术的特殊性,该方法为奚志勇团队首创,目前世界范围只有很少人员掌握。奚志勇说,未来大规模应用的技术瓶颈主要是雌雄分离,目前正在攻克这个难关。

试验:田间释放试验选址广州南沙、江门、海南

据介绍,初步计划,2015年春季,携带有沃尔巴克氏体的蚊子将在广州南沙的沙仔岛释放,目前团队已对当地的蚊虫种类及数量进行统计。“释放数量根据释放地的蚊子数量来决定,实验数据显示,1(当地的白纹伊蚊雄蚊):5(携带了沃尔巴克氏体改良后的雄蚊)的比例能达到较好压制效果。”目前该技术也已在美国和澳大利亚进入现场试验,新加坡、巴西、印尼和越南亦已相继开展相关研究。“从目前的观察效果看,没有发现任何可能带来的负面效果。”

按照相关程序,当在两个独立的区域进行的田间释放试验成功,进行农药登记证书申请后,则可将其技术直接用于登革热的控制。除广州南沙外,该团队还将在广东江门、海南选择隔离情况较好的区域进行田间释放试验。

[焦点]让部分蚊子“绝育”会否影响生态?

奚志勇解释,沃尔巴克氏体技术专门针对登革热媒介白纹伊蚊,相比杀虫剂的“不分青红皂白”,即使某个区域拿掉小部分传播登革热的蚊子,也不会影响以此类蚊子作为食物的链条,对环境影响比杀虫剂要轻很多。

此外,与传统的杀虫剂相比,沃尔巴克氏体另一优势,是通过蚊子找到蚊子。奚志勇说,“控制蚊子的最大难点是你不知道蚊子在哪里,沃尔巴克氏体的特点则是能通过雄蚊找到雌蚊,对种群压制可以达到非常强的效果。”杀虫剂容易让蚊子产生耐药性,这一点上,沃尔巴克氏体则不存在耐药性。

沃尔巴克氏体会感染人类吗?“携带有共生菌的蚊子本身已在广州叮人了”。奚志勇开玩笑地说,共生菌在自然界大约65%的昆虫中本来就携带,沃尔巴克氏体技术只是将其放在登革媒介中,进行重新组合,因此并未介入任何新型生物。

他介绍,目前,沃尔巴克氏体控制蚊媒的研究项目已通过国内权威专家组的生物安全评估,获得中国农业部的现场测试许可证。

原文链接:http://epaper.nandu.com/epaper/A/html/2014-11/07/content_3340510.htm?div=0