2003年,作为高招改革试点的自主招生映入国人眼帘;十年以来,自主招生亦步亦趋:规模越来越大,形式越来越多,并为考生僻出一条进入高校的“蹊径”。

十年后,部分披着自招光环升学的考生已踏足社会,经历名校洗礼的他们是否更出类拔萃?在各自领域的发展是否特别骄人?我们热衷的自主招生是否真的有意义?记者走近昔日通过自主招生进入名校的考生,试图给今天热衷或未来自招的考生一些启示。

记者在广州六大名校调查发现,最初获得自招资格的考生多是年级名列前茅的佼佼者,其中不乏全省“状元”级别的高手。2003年,全国7所高校在广东招收了68名自主招生学生,其中华师附中独占鳌头,9名学生分别去往北京大学、复旦大学、浙江大学和中国科技大学。此外,执信中学和广州六中不相伯仲,分别有7名和6名学生进入北京大学、南京大学、浙江大学等名校。而作为当年广东唯一一所具有自招权的中山大学,在广州仅招了9名学生,名额由广雅中学、市二中和市六中瓜分。

“这些学生的去向都很不错。” 广州二中办公室主任欧阳芬、华南理工大学原招生办主任曾志新都认为,虽然没有具体统计,但是从自招学生的去向可以发现,他们都比较出色。进入高校后,他们自我学习能力、社会实践能力以及获得平台都较高,拥有的人脉和资源也十分丰富。

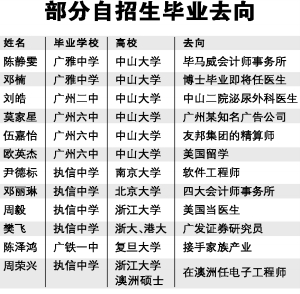

从自招考生毕业的出路来看,他们有的继续读研读博深造,有的出国留学,有的进入世界500强企业。记者统计了首批自招中的13名学生(包括中山大学在广州首批9名学生),他们的特点是:半数拥有读博或出国的经历,现在从事的领域专业性很强。这批学生中,1/4成为三甲医院医生,1/4成为精算师或会计;其余分别在证券、软件、广告等行业任职。

首批自招多是“以分取士”

受访对象小档案

邓楠

2003自招进中大,即将博士毕业

自招学校:中山大学

选拔原因:排名靠前 首选中大

老师评语:综合素质高全面发展

现在职业:广州某三甲医院外科医生

邓楠是2003年中山大学首批自主选拔考生,毕业于广雅中学。无论你翻查旧报资料还是网上搜索,这个名字都与全国首批2000多名自招考生一样载入史册。

首批自招仍是“以分取士”

那一年的自主招生是相当“原始”的。

“那时自主招生还是小范围的遴选,不像现在这么大规模。”在高三级长何其峰印象中,当年中山大学对自招学生要求比较简单,一是成绩达到全级前10%,二是必须第一志愿填报,三是达到重本线就可以录取。“当时中大就给了广雅3个名额,学校要求高中三年每次考试都在全级前60名,就有资格申请。”于是,排名全级30多的邓楠获得了申请资格。

与现在蜂拥而至的考生相比,当年不少人都还担心自招这一新鲜事物“前途未卜”,因此尖子生们都格外冷静。

当时符合条件的尖子挺多,但是不少都向往省外名校:邓楠的同桌一心想报上海交大,好友却想报同济大学。所以,中大实在不算太“稀罕”。一个星期后,年级根据综合情况,把宝贵的名额给了铁了心要进中大的邓楠。而与他同获校荐资格的,还有当年的广东高考状元陈静雯,以及另一名学生何振中。

“邓楠的综合素质很高,状元每次考试都很稳,而何振中的数学很有天分。” 高三级长何其峰告诉记者,当时的推选标准是结合排名和个人意愿考虑,这3人是从20多名候选人中精挑细选出来的。

参加自招可多个筹码

当年中大在全国自招只有121人,入围者只要过重本线就可以优先被录取,对于比重本线足足高出30多分的中大录取线,这样的优惠相当吸引。然而,邓楠并没有觉得很开心。“虽然过了重本线就可以录取,但是我一心想读医,所以没有填专业服从。如果分数太低进不了医学院,这个自招名额就对我没有意义了。” 在他心中,自招成功仅是多了一个筹码而已。

高考成绩出来了,临床医学7年制专业的录取线是743分,而他以748分如愿进入了这个让当时志向学医的学生挤破头的专业。回想起十年前的一幕他坦称,“自主招生毕竟给自己吃了一颗定心丸,但说是这个原因被录取也说不上”。

入校后并无特殊培养

首批百余金贵的自招考生,进入中大之后有没有得到特殊的培养?在邓楠的印象中,自主招生对他的帮助在录取那刻便戛然而止。“自招只是录取前的一种参考,主要还是看高考。如果同分情况下,自招生等于多一个筹码,天平就会向你倾斜一点。但之后就没有了持续的影响。”

虽然没有特殊培养,但邓楠的大学生涯依然丰富。进大学后,邓楠参与学生会工作,并充分发展了定向越野等兴趣。研究生阶段,他在中山一院外科参加临床工作。2010年他考取博士研究生继续深造,主攻膀胱肿瘤方向,取得执业医师资格。今年,他即将博士毕业,并将成为广州某三甲医院的一名泌尿科医生。

尖子生高考失手 幸被“自招”拯救

受访对象小档案

彭昕悦

2010自招进浙大

选拔原因:稳坐年级第一

家长评语:乖巧、让人放心

现在状况:即将到欧美深造

早期通过加分优惠考上高校的可谓凤毛麟角,但在自招探索改革进程中,随着学校对优秀学子的渴求,加分幅度也从10分猛增至60分。在某种程度上来说,这时的自主招生拯救了一批高考失手的牛人,广铁一中的彭昕悦就是其中之一。

2010年的夏天,命运和广州考生彭昕悦开了一个玩笑。就像平时人们口中总是惋惜哪个尖子生意外落榜了一样,这次的主人公就是彭昕悦。平时经常稳坐理科年级第一的她在高考的关键时刻考砸了,语文比平时低了20多分,她再也去不了理想的北大或者香港的大学了。然而,就像俗话说的,“命运在为你关上了一道门时,总会给你留下一扇窗”,为彭昕悦留下的这扇“窗”就是浙大的自主招生。

自招获浙大20分附加分

彭昕悦是个比较全面发展的学生,不只学习成绩优异,而且经常参加各类竞赛:天文、古诗词、英语等,还拿过广东省生物联赛一等奖。从小在一个比较宽松自由的家庭环境中长大,让彭昕悦对学习有了一种自觉性,在妈妈的眼中,彭昕悦一直都是个乖巧的、让人放心的孩子。

2010年,彭昕悦获得了学校推荐到北大和清华笔试的名额。对于女儿参加自主招生,彭妈妈也没有多大期望和要求,认为有了这个机会就可以去试试,“作为父母,我们都希望她能留在广州,但她的成绩可以去到更好的学校,我们都告诉她要放松,自主招生也只是一条路,也没给她什么压力和建议。我们能做的就只是帮忙准备一些资料而已。”

自主招生开始了。当年,由于北大和清华的笔试时间“撞车”,彭昕悦被迫放弃了清华的笔试,可最后北大的笔试也还是没通过。后来,彭昕悦自荐参加了浙大的自主招生,由于笔试和面试表现优异,她拿了浙大20分的附加分。彭昕悦表示,当时班里有6个同学参加了浙大的自主招生,就有4个获得了加分。

高考失利 自招改变命运

3个月之后,让彭昕悦没有想到的是,自己在最关键的高考出现了失误,比平时少了20多分,基本告别了清华北大。“裸分”距离浙大的录取线还差9分。

“幸亏有了自主招生!” 彭昕悦说,20分的附加分对于她这种高考失误的尖子生来说就像救命稻草一样。“自主招生在很大程度上改变了我的命运,否则我就可能去了中大,虽然高考失利让我很惋惜,但是能来到浙大我仍觉幸运。”彭昕悦回想道。

在彭妈妈看来,去不了北大对女儿来说未必是坏事,因为北大以文理科见长,工科反而一般,而彭昕悦到了浙大先是读了理科,后来又对工科感兴趣,转专业到了化学系,“因为孩子还处于成长的阶段,没到那个时候她也不知道自己想要什么,可能随着年龄和阅历的增长,她才慢慢知道自己想往那方面发展,什么才是适合她的。”

目前,彭昕悦正积极准备出国,打算到欧洲或美国继续深造,攻读化工科。