中大新闻网讯(通讯员利佳瑶)2018年以来,大气科学学院在学校的坚强领导下,围绕应对气候变化、防灾减灾、粤港澳大湾区建设等国家重大战略,开展人才培养和科学研究工作,实现高质量发展。期间,学院被授予广东省教育系统“先进基层党组织”。学科整体实力排名由全国第五升至全国第三,位居全国高校前列。培育中科院院士1名,引育海内外高层次人才20余名,师资规模较2018年增长86.54%。建成完整的“本硕博”人才培养体系,立德树人成效显著。新建3个省部级研究平台、1个广东省大气科学实验教学示范中心,合作建立三沙市戴永久院士工作站、中山气象观测基地。学院整体搬迁到新办公楼——海琴二号,办学条件和空间极大改善。

初心如磐,奋楫笃行

学院党委用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的系列重要讲话精神,认真贯彻落实上级党组织的决策和部署,不断提高党委把方向、管大局、保落实的能力。积极构建“党建+教学”“党建+科研”工作模式,开展党建工作取得显著成效。学院党委多次获评“中山大学先进二级党组织”,2020年入选广东省第三批高校党建“双创”工作标杆院系培养创建单位名单,2021年被授予广东省教育系统“先进基层党组织”。

陈春声书记参加所联系支部(大气科学学院研究生第一党支部)的党组织生活

近者悦,远者来

2018年以来,学院共培育中国科学院院士等高层次人才13人,引进杰青等高层次人才7人。目前,学院教职工总数由2018年的104人发展至现今202人,拥有高层次人才42人次,形成“九大学科带头人”加“两大教学名师”的队伍格局。在此基础上,学院形成了一批具有优良师德师风、爱岗敬业的教学研究团队。其中,杨崧教授领衔的“泛南海地区天气气候教师团队”入选第二批“全国高校黄大年式教师团队”。董文杰教授获得广东省五一劳动奖章,其所带领的团队“集成地球系统模式工作室”被评为“2021年广东省教科文卫系统劳模和工匠人才创新工作室”。

戴永久院士在学院“不忘初心,牢记使命”创新与发展论坛上作报告

“泛南海地区天气气候教师团队”风采合照

2021年4月,董文杰教授获得广东省五一劳动奖章,所带领的团队被评为“广东省教科文卫系统劳模和工匠人才创新工作室”

扎根中国,建设一流

学院着力发展面向国家气候变化、热带海洋发展、建设海洋强国、粤港澳大湾区建设及深空探测等重大国家战略需求,围绕“热带海洋及周边区域海陆气观测监测和无缝隙预测系统”、“一带一路关键区极端气候环境生态风险的预警系统”两大战略方向,凝练出五个特色与优势方向。2020年我校大气科学学科整体实力进入全国前三名。平台建设方面,学院建成了教学与科研相融合的卓越人才培养支撑系统,新建3个省部级研究平台、1个广东省大气科学实验教学示范中心。与中国气象局签署合作协议(2020-2025),与三沙市合作建立三沙市戴永久院士工作站,与中山市合作建设气象观测基地。

戴永久院士工作站揭牌仪式

中国气象局、中山大学签署合作协议(2020-2025)

砥砺深耕,硕果斐然

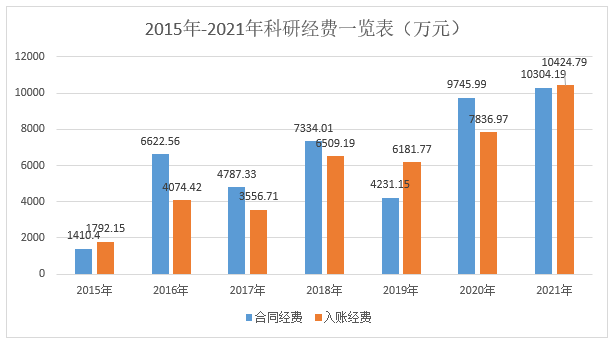

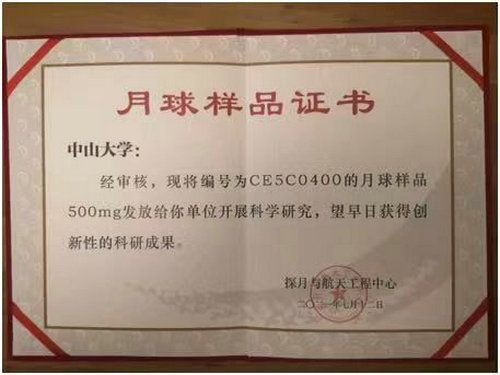

2018年以来,学院聚焦南海及周边地区天气-气候-环境和一带一路关键区气候变化与可持续发展领域,大力推动气象学、大气物理与化学、海洋气象、空间天气、冰冻圈科学等五个学科领域建设。5年期间,学院教师主持和承担国家级重大/重点项目20项,包括国家重点研发计划项目3项、课题4项,国自然联合基金重大项目2项、重大科研仪器研制项目1项、重点项目5项、杰青项目1项、优青项目3项等,获得竞争性科研经费超3.5亿元,较2018年以来增长3.8倍。其中2021年学院国家自然科学基金立项总数达到38项,位居中大理科学院第二位,位居全国高校大气科学学科第一。论文方面,学院在国际顶尖学术期刊发表论文近750篇,获教育部自然科学二等奖1项,获专利或批示采纳决策研究报告3件。戴永久院士、杨崧教授、袁文平教授入选2021年爱思维尔高被引中国学者榜单。陈庭辉副教授于国际顶尖学术期刊Nature正刊上以第一作者的身份发表高水平研究论文,另有多篇PNAS和Nature、Science子刊论文。肖智勇教授团队获我国首批月壤样品。韩博副教授两次加入“国家队”赴南极、北极科考。

2015年-2021年科研经费

月球样品证书

韩博副教授、张功博士后参与中国第37次南极考察

为党育人、为国育才

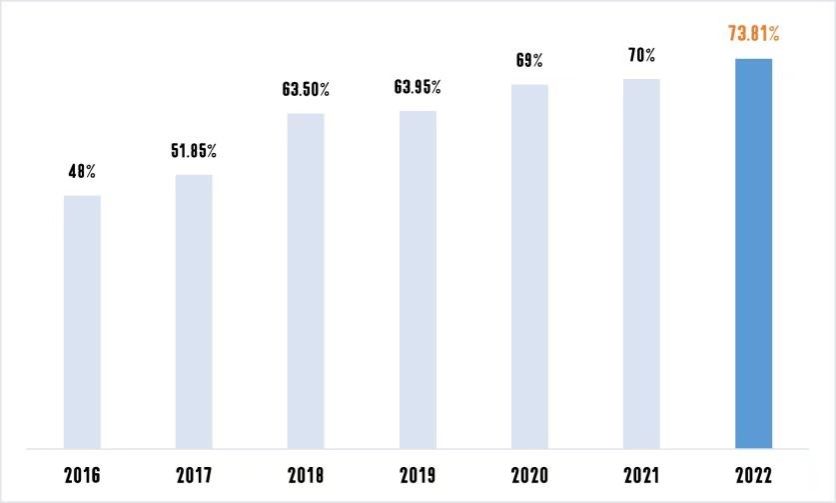

学院坚持“五育并举”,深化“五个融合”,构建具有大气学科特色的育人体系。打造一支“队伍”、优化两个“体系”和构筑四个“中心”,建立完整的“本硕博”大气科学人才培养体系,共有两个本科专业、五个博士点与硕士点、五个学系。全面推行“大气英才班”,提升学生的学科素养和科研能力,毕业生升学深造率大幅度提升。持续加强“三全育人”体系建设,构建大思政队伍,配置本科生班主任39人,研究生班主任15人。推动党建带团建和党团班一体化建设,近两年来学院本科新生入党申请率均在85%以上。

大气学子在德、智、体、美、劳等方面获国际、国家级荣誉多项。科研成果方面,共计发表包括本领域顶级期刊在内,学生为第一作者(或导师一作、学生二作)的高水平期刊论文200余篇。获得“第十一届全国大学生年度人物”提名奖,第十六届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛一等奖,第十四届学生运动会帆船项目大学组铜牌等奖项。

左上:董文杰院长为20级本科生上院长思政课 左下:郑慧为21级本科生上书记思政课

右边:戴永久院士为22级本科生讲授《地球系统科学概论》

大气科学学院历年升学深造率

国之重器“中山大学”号

2021年11月21日,“中山大学”号海洋综合科考实习船顺利入泊珠海母港,开启海洋科学考察的漫漫征途。学校成立海洋科学考察中心,全面负责“中山大学”号的运维,并依托大气科学学院管理。目前,“中山大学”号海洋综合科考实习船已完成8个航次(段)任务。在2022年8月的暑期学生实习航次中,共有来自北京大学、上海交通大学、浙江大学、河海大学和中山大学的63位本科生参与。10月,顺利开展“澳门大学—中山大学大科学平台‘中山大学’号科考船研学活动”,两所大学近50名学生共同参与了活动。初步发挥了科考船支撑科考研究和人才培养的功能。

学院积极构建“党建+科考船”模式,及时成立科考中心党支部,并在每次航次前成立临时党支部,确保管好用好“中山大学”号海洋综合科考实习船,充分发挥“中山大学”号海洋科考实习船的人才培养作用。

“中山大学”号海洋综合科考实习船

科考设备海试验收航次第一航段临时党支部全体党员在科考船上重温入党誓词

未来,学院将认真学习贯彻落实党的二十大精神,以党的建设为引领,在立德树人、科学研究、人才队伍、学科建设、服务国家战略和区域经济社会等方面深入发展,坚守“为党育人、为国育才”使命担当,继续推行“党建+”模式,将党建工作融入教学、科研与人才培养的全方位,踔厉奋发,勇毅前行,争做建设社会主义的践行者、勇攀科学高峰的探索者和中国气象保障的守望者!

文稿终审:大气科学学院 郑慧