中大新闻网讯(通讯员范星星)习近平总书记强调要“在知行合一中主动担当作为”,把“知行合一”与“担当作为”结合在一起,既充分体现了马克思主义实践观对知与行关系的科学认知,又体现了新时代中国特色社会主义伟大实践的新特点,要求我们自觉运用当代中国马克思主义去改造客观世界,在投身实践的过程中主动担当作为。“十四五”规划要求全面落实立德树人根本任务,强调将实践教学作为深化教学改革的关键环节,丰富实践育人有效载体,广泛开展社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学等社会实践活动。社会学与人类学学院深刻领会习近平总书记“在知行合一中主动担当作为”重要论述的精神实质,以主题教育为契机,以学科优势为基础,以学生成长为中心,丰富实践育人有效载体,落实立德树人根本任务,提升人才自主培养质量。

深耕第一课堂,建设一流实践课程

学院社会学、人类学、考古学三个专业均具有实践性强的特点,形成了“在田野中发现过去,在调查中阅读社会,在行动中学以致用,以学术引导社会公正和社会发展”的人才培养特色。学院立足第一课堂,扎实开展实践教学。

实践课程有特色

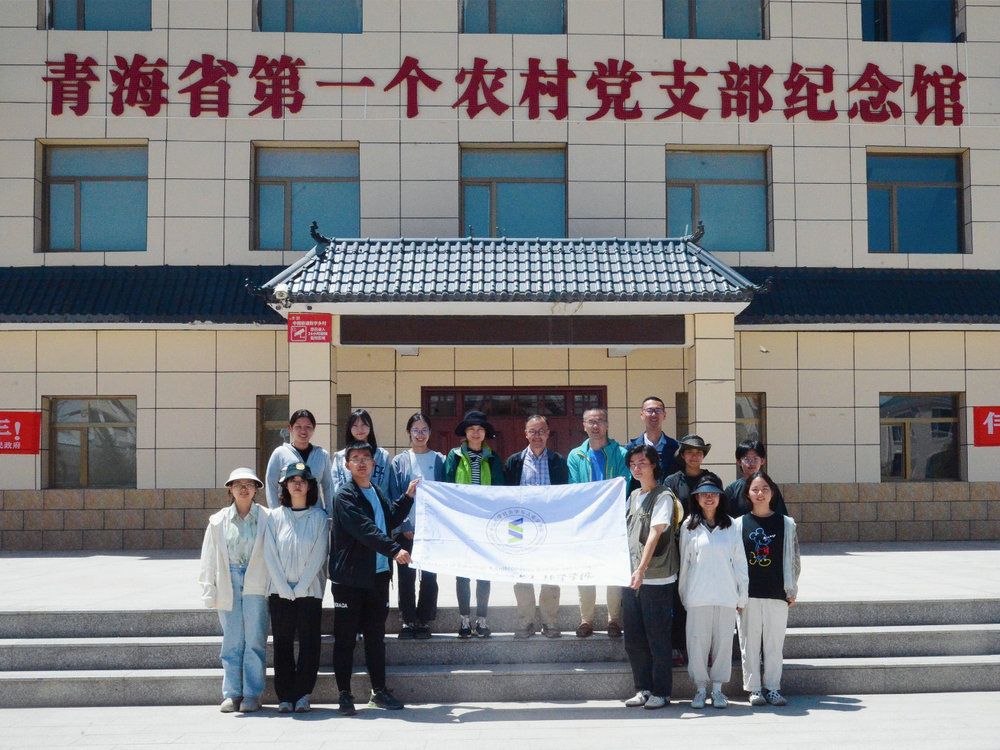

人类学建立了完整的、成熟的田野调查培养体系,成为中国人类学田野教学的示范。主题教育期间,《人类学田野调查实习》作为全校唯一的社会实践类课程入选教育部第二批国家级一流本科课程。2023年暑期,人类学师生分赴青海、贵州、海南、广西开展为期一个月的田野实习课程。

考古学强调田野考古工作技能的培养,通过一个学期近300学时的《田野考古实习》课程让学生实际参与考古工作以亲手揭示、保护和研究祖国的文化遗产。2022年本科生在课程中参与的英德岩山寨考古发掘获得广东省年度重大考古发现。主题教育期间,《“思政、课题、交叉”三重模式下考古本科田野实践教学的探索与实践》荣获中山大学第十一届校级本科教育教学一等奖。2023年本科生田野实习已于8月初启动。

社会学本科专业开设有《社会学专业实习》课程,社会工作专业学位硕士更是将实习教学作为培养方案的关键环节。《社会工作专业实习》课程时数600-800小时,建成完备、专业的实习教学体系。2023年社工实习正有序推进。

人类学、考古学田野实习

“一融双高”见成效

学院党委积极探索依托实践教学开展思政教育,推进党建工作与业务工作深度融合,以高质量党建引领高质量发展。学生在人类学田野实习中开展了丰富多彩、形式多样的理想信念教育和劳动教育,考古学团支部在田野开展的主题活动曾多次入围广东省高校主题团日竞赛活动“千入围”项目和“百优”项目。为进一步加强党建工作与人才培养的融合,挖掘《人类学田野调查实习》《田野考古实习》特色专业实践课程的思政元素和育人功能,推进思政教育进课堂、进田野、进头脑。学院党委在主题教育期间专题研究强化在田野实习中思想政治教育,积极组织教师行前动员和学生行前教育,全面部署2023年暑期和秋季学期在人类学、考古学田野实习中开展“在希望的田野上”(一次主题学习、一次党/团日活动、一次分享交流)系列活动,在考古学田野实习中探索“支部建在田野上”的工作机制。

人类学、考古学田野实习

开拓第二课堂,打造精品思政项目

学院坚持通过第二课堂项目积极为学生开辟实践平台,使第二课堂服务于第一课堂,并与第一课堂充分融合,贴合专业特色,为学生走出课堂、走向田野提供机会,为学生投身国家建设和社会服务提供舞台,教育引导学生心怀“国之大者”、 将“小我融入大我”、知行合一、担当作为。

社会调查展优势

依托学科专业优势,经过十余年的沉淀积累,学院形成两项颇具特色、成效显著的实践育人品牌活动——“博雅教育实践项目”(以下简称“博雅项目”)与“社人聚焦”社会调研大赛(以下简称“社人聚焦”),坚持理论教育与实践养成相结合,为学生搭建优质的资源对接平台,组织学生走村入户读社会,知行合一勇作为。

“博雅项目”起源于“博雅教育——汶川震后社区重建计划科研考察与志愿服务”活动,曾获广东省教学成果二等奖。近年来,“博雅项目”聚焦“乡村振兴”这一时代主题,组织青年学子前往各地开展基层党建、乡村治理、古村保护、乡村教育、非遗传承、饮食文化、生态文明等方面的实地调研,感受脱贫攻坚的伟大成就,为乡村振兴贡献青春力量,曾入选广东大中专学生暑期“三下乡”社会实践活动省级重点团队。2023年学院精心策划“博雅项目”,于暑假组织三个团队分赴连州丰阳、贵州台江、湖北恩施围绕古村落振兴、民族文化传承、家庭农场实践开展调研,探索强振兴,助力新发展。

“博雅项目”

“社人聚焦”组织学生广泛开展社会调查,通过开展论文写作指导、项目书写作指导,举行立项答辩、结项答辩、经验分享会等活动,增强学生联系专业理论学习探索解决实际问题的能力。

主题教育期间,学院以“博雅项目”和“社人聚焦”为主体申报的实践育人项目获中山大学思想政治工作精品项目(重点项目)立项;由学院教师指导学生参与、由“博雅项目”和“社人聚焦”孵化出的调研报告《文化自觉视域下传统民族体育运动的传承、创新和发展——以佛山醒狮为例》《变中求稳:低技能灵活就业者的协同生存策略研究——以广州市康乐村制衣散工为例》获得广东省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛特等奖2项。

广东省“挑战杯”特等奖

志愿服务显担当

结合学科专业特点,学院持续多年培育了两项具有较高服务水平、较好社会影响的志愿服务精品活动——“南越王博物院志愿讲解服务”和“广东省工伤康复医院‘寻屿’志愿服务”,引导学子学以致用、以用促学,培养劳动精神和劳动能力,并纳入本科生劳动教育课程方案。

“南越王博物院志愿讲解服务”为学院团委与南越王博物院联合开展,充分发挥考古学专业优势,选拔优秀学子前往南越王博物院开展志愿讲解。

“广东省工伤康复医院‘寻屿’志愿服务”为学院团委与广东省工伤康复医院社会康复科合作,招募、培训学院志愿者前往医院开展社会康复志愿服务,团队志愿者发挥社会学、社会工作等学科素养,协助医院专业医师与社工开展社会康复工作,帮助病友顺利回归社会生活。

主题教育期间,学院党委委员发挥社会工作专业优势给学生讲授思政课《向雷锋学习,将雷锋精神落实到学生志愿服务中》,学院持续开展“我为群众办实事”“我为同学做实事”活动,组织学生前往连州丰阳开展劳动实践。“广东省工伤康复医院‘寻屿’志愿服务”项目获中山大学志愿服务优化提升工程(示范项目)立项,“非‘遗’足食——牛肉干制作技艺非遗+村史文化保护助力丰阳产业和文化振兴”项目获广东青年大学生“百千万工程”突击队行动优秀项目和中山大学志愿服务优化提升工程(精品项目)立项。

思政课《向雷锋学习,将雷锋精神落实到学生志愿服务中》

“非‘遗’足食”项目

社会学与人类学学院坚持以学生成长为中心,以通专融合为路径,培养学生的学习力、思想力、行动力。一是贯通第一课堂和第二课堂,将理论学习与实践教育紧密结合,做到协同育人;二是发挥人类学、考古学、社会学多学科优势,培养跨学科视野与思维方式,推进通识教育;三是融合党建工作和业务工作,引导学生在学习实践中关注社会、服务群众、奉献国家,坚持铸魂育人。学院党委将进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

文稿终审:社会学与人类学学院 陈险峰