中大新闻网讯(通讯员黄维)天然酶是一类具有催化活性的天然聚合物,通过绿色、温和、高效的方式催化细胞内的生物化学反应,具有人工催化剂无法比拟的高效率。然而,酶的柔性构象在外界刺激下极易发生变化,极大地限制了酶的大规模工业应用。利用多孔超分子“盔甲”对天然酶结构进行约束、保护是设计多功能杂化生物催化剂的有效手段,既能解决酶的稳定性问题,又能提高酶的可重复性。尽管该领域已取得了系列进展,但多孔超分子框架的结晶往往需要苛刻的条件,如何实现在生物相容条件下原位装配超分子晶体“盔甲”仍是技术难点。

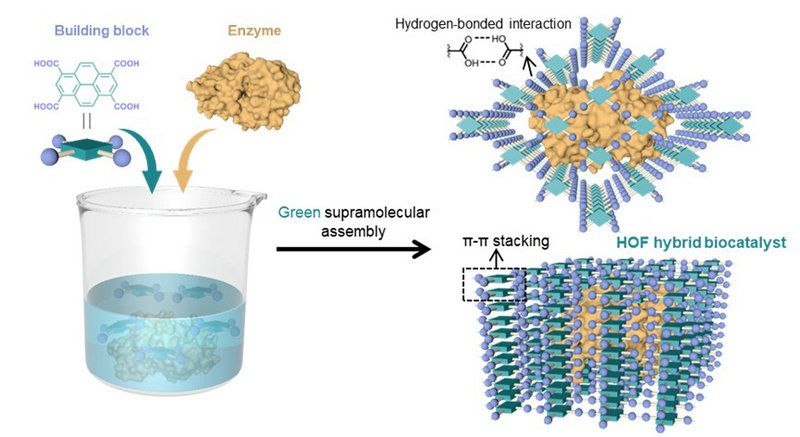

图1. 绿色超分子组装策略示意图

基于此,中山大学化学工程与技术学院陈国胜副教授和欧阳钢锋教授团队报道了一种温和、绿色的自下而上制备杂化生物催化剂的超分子策略,可以简单、高效地合成氢键有机框架(HOF)杂化生物催化剂。本研究选用具有四个甲酸臂的c2对称芘结构(1,3,6,8-四羧基芘,H4TCPy)作为超分子构建模块(图1)。修饰的甲酸臂使芘结构体在微量有机溶剂中具有高分散性,并允许在几乎无有机溶剂的水溶液中,将离散的芘结构体通过羧酸二聚作用在酶表面形成多孔超分子氢键网络结构。这种空间整合充分利用了天然酶的催化活性和高结晶框架的约束效应,并证明了这种绿色方法设计高效稳定的生物催化剂的实用性。此外,HOF共平面的芘核提供了强大的层间π-π相互作用,使杂化生物催化剂在较宽的pH范围内稳定。这种结构明确、孔通道排列有序的HOF“盔甲”可以具有门控作用用于筛选催化底物,从而提高生物催化选择性,同时也可以提高酶在非生理环境下的稳定性。基于这些特性,本研究进一步开发了基于超分子生物催化剂的电化学免疫传感器,实现了对癌症标志物的超灵敏检测。这项工作克服了使用天然酶进行生物催化的常见稳定性和选择性问题,并为获得不同应用的高效杂交生物催化剂提供了新的见解。该研究成果发表在国际知名综合期刊Nature Communications上,题目为“Green synthesis of stable hybrid biocatalyst using a hydrogen-bonded, π-π-stacking supramolecular assembly for electrochemical immunosenso”。

中山大学陈国胜副教授和欧阳钢锋教授为论文通讯作者,2021级博士研究生黄维为论文第一作者。研究得到国家自然科学基金、广东省自然科学基金和中央高校基本科研业务费等项目的资助;中山大学分析测试中心和南方科技大学冷冻电镜中心在相关测试方面给予大力支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-39364-x