中大新闻网讯(通讯员吕娟容)传统认为,脊椎动物区别于无脊椎动物的标志性特征之一,是失去了肠道几丁质围食膜,这也使得脊椎动物失去了由几丁质膜建立的肠道径向分区和免疫屏障。然而近年的研究发现,肠道几丁质膜的合成能力至少延续到硬骨鱼类,直至哺乳动物才彻底失去。该发现引出一系列新问题:鱼类为何保留了肠道几丁质膜?该膜具有什么功能?保留该膜是否有助适应水生环境?鱼类的肠道生理是否更接近于无脊椎动物而非哺乳动物?几丁质膜的失去如何影响哺乳动物的肠道结构演化?哺乳动物为何失去几丁质膜?几丁质膜的存在是否影响鱼类作为人类肠道疾病模型的适用性?

中山大学生命科学学院徐安龙教授和黄盛丰教授团队长期专注于海洋与水生动物的黏膜功能及其免疫防御机制。最近,他们利用斑马鱼模型,第一次对鱼类肠道几丁质膜的在消化和免疫中的不同效用进行了解析,发现相比昆虫等无脊椎动物,斑马鱼几丁质膜的分区消化功能依然重要,但屏障免疫作用下降,且不再是存活与繁殖的必需结构。

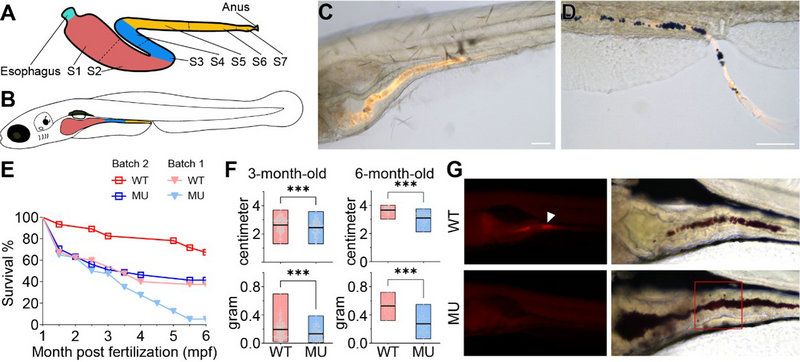

研究人员发现,无论是否进食,斑马鱼前中后肠的上皮细胞均可持续分泌几丁质,形成纵贯全肠的几丁质膜管道,构建出持续存在的免疫屏障和径向分区(图1)。

接着,研究人员建立了完全缺失几丁质膜的斑马鱼系,发现缺失几丁质膜既不会造成外观及其它发育缺陷,也不影响性腺成熟及繁殖周期。但是,突变鱼普遍生长缓慢,存活率偏低,六月龄后陆续有个体出现身体消瘦和肠道萎缩的现象,并最终死亡(图1)。

图1:斑马鱼肠道几丁质形态以及敲除前后的表型变化(A:斑马鱼成鱼肠道分段示意图;B:斑马鱼幼鱼肠道分段示意图;C,D:斑马鱼幼鱼肠道几丁质膜染色图,橘色为几丁质膜;E:一到六月龄斑马鱼生存率比较;F:三和六月龄斑马鱼体长体重比较,WT=野生型,MU=突变型;G:敲除前后幼鱼肠道几丁质膜以及消化过程对比,白色箭头指向几丁质膜,红色方框框出陷入肠绒毛间的微珠)。

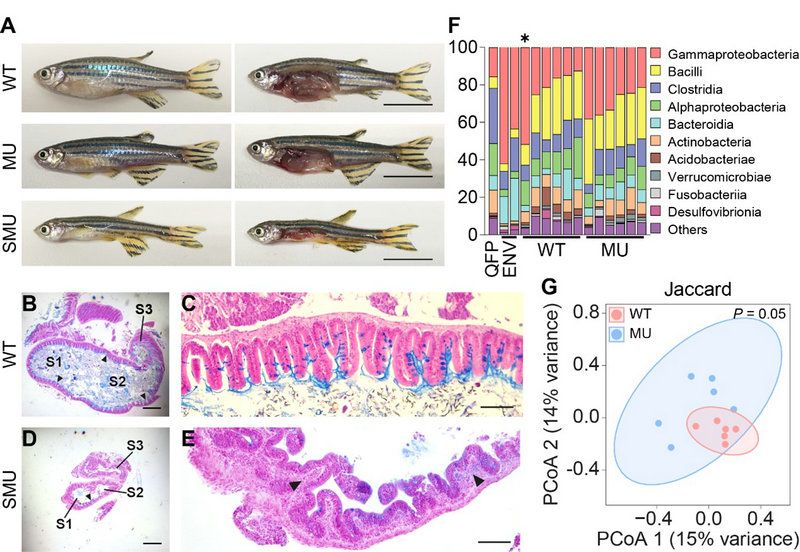

研究人员采用免疫组化、活体成像和多组学分析等技术对上述宏观表型的底层机理进行深入分析,发现鱼类几丁质膜至少有如下作用(图2):1)为肠道建立径向分隔,避免肠道内容物接触及压迫肠道上皮;2)促进食物的高效移动和消化吸收;3)为肠道菌群提供不同的径向生态位,维持菌群的多样性和稳定性;4)抑制肠道上皮的更新速率和炎症反应,维持其完整性和内稳态。

图2:斑马鱼肠道萎缩的图以及肠道微生物变化(A:六月龄不同斑马鱼对比,WT=健康野生型,MU=健康突变型,SMU=生病突变型;B – E:成鱼肠道切片阿尔新蓝染色图,C为B的局部放大,E为D的局部放大;F:斑马鱼肠道微生物物种柱状图,QFP=滤纸对照,ENV=环境水样对照;G:斑马鱼肠道微生物主坐标分析图)。

研究人员还发现,在低月龄成鱼中,几丁质膜缺失所引起宏观表型不能通过添加抗生素获得逆转,几丁质膜缺失也不会直接引起适应免疫的异常激活。此外,没有发现缺失几丁质膜会明显降低了肠道对急性细菌感染的抵抗力。

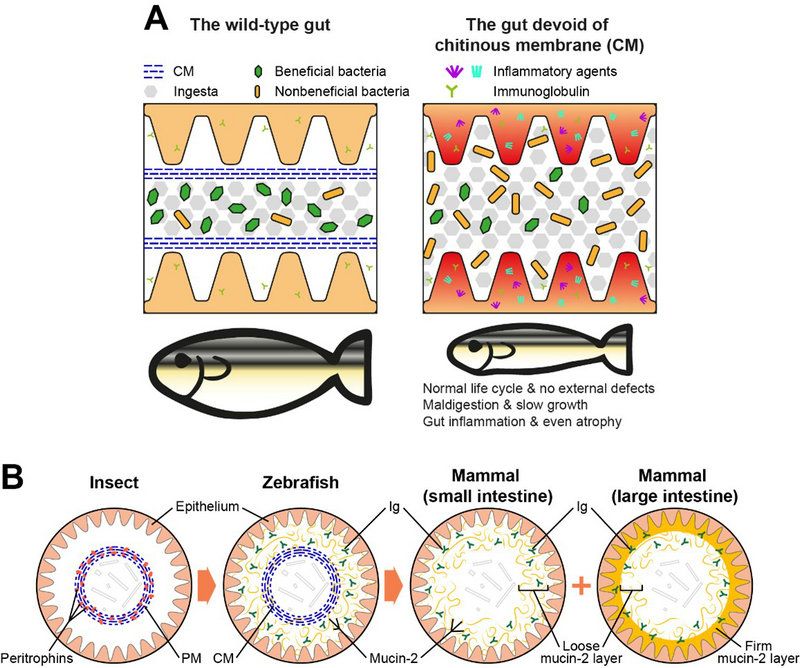

这一研究显示,鱼类肠道兼具无脊椎动物和哺乳动物肠道的特点,而失去几丁质膜的鱼类肠道在结构上更接近于哺乳动物小肠(图3)。与无脊椎动物相比,鱼类几丁质膜的免疫功能有所下降,但消化功能依旧重要。前者可能与脊椎动物演化出高效的黏膜适应性免疫有关,后者可能有助鱼类接受低品位食物和快速转换食性,因而有助提升鱼类的主动适应环境的能力。

图3:斑马鱼缺失几丁质膜后的表型变化示意图和动物肠道径向结构的演化模型(A:几丁质膜缺失前后肠道以及外观变化;B:肠道径向结构在多个物种中的变化,PM=围食膜,CM=几丁质膜)。

2023年3月2日,该成果“Differential roles of the fish chitinous membrane in gut barrier immunity and digestive compartments”为题,发表在EMBO Reports上。中山大学为该论文的第一作者单位。