中大新闻网讯(通讯员吕磊、刘阳)全球气候变化通过影响物种的存活和繁殖,对野生动物的种群动态产生了显著的作用,导致一些物种发生了种群数量的下降(死亡率增加和/或繁殖成活率下降),对生物多样性和濒危物种的保护带来了巨大的挑战。

对于生活在温带季节性气候环境下的鸟类,由于冬季气候所导致的死亡率往往对种群动态的影响较大。影响种群冬季死亡率的气候因素可能很多,包括冬季的低温和降水带来的直接影响,亦包括前一个夏季的热浪等造成的延滞效应(carry-over effect)。这些影响往往发生在较短的时间窗内(如几天内)。然而绝大部分野外研究在繁殖季开展种群调查,很少能够长期监测个体死亡发生在一年中的具体时间。这造成了检验气候因子对于种群死亡率的影响非常困难,也较难确定气候因子所作用的时间段。这些问题会限制我们了解影响种群增长率的限制性生态因素,继而为预测未来气候变化对于种群动态的影响带来挑战。

为了解决上述问题,中山大学生态学院刘阳教授团队在鸟类种群动态对于气候变化响应的研究中取得新进展——在国际综合类顶级期刊Science Advances上发表题为“Winter mortality of a passerine bird increases following hotter summers and during winters with higher maximum temperatures”的研究论文。论文第一作者为刘阳教授团队的原特聘研究员吕磊博士,吕磊博士和刘阳教授为共同通讯作者。澳洲国立大学Andrew Cockburn教授 、Martijn van de Pol博士、Helen L. Osmond和英国爱丁堡大学Loeske E. B. Kruuk教授为论文共同作者。研究得到澳大利亚研究理事会的资助和深圳高层次人才计划的支持。

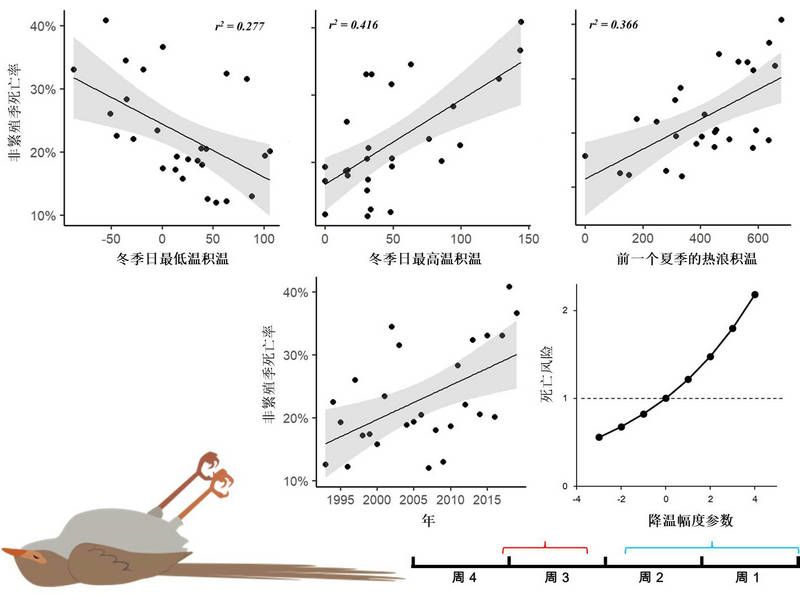

研究团队对澳大利亚东南部国家植物园内基于个体标记的华丽细尾鹩莺(Malurus cyaneus)种群长达27年、每周一次的种群监测数据进行分析,探究了气候如何影响成鸟每个非繁殖季的死亡率和非繁殖季内每周的死亡率。研究发现这个种群在研究期间非繁殖季的死亡率几乎增加了一倍。团队通过使用滑动窗口模型,以每个非繁殖季为单位的分析表明,冬季的日最低温度越低和日最高温度越高,以及前一个夏季的热浪越严重,均会导致非繁殖季的死亡率升高。以周单位的分析表明非繁殖季内在特定一周较高的死亡风险,往往与那一周和前一周较低的日最低温度、以及两周前的一周较高的日最高温度存在显著性的相关关系。即在冬季先后经历一周的暖温和两周的低温所产生的较大的降温幅度,会造成个体较高的死亡风险。

研究对象:华丽细尾鹩莺,摄影:Geoffrey Dabb

路径分析表明:在研究期间非繁殖季死亡率的升高有高达62.6%是由夏季热浪和冬季日最高温的升高造成的,而冬季的日最低温在研究期间并无显著变化且对非繁殖季死亡率升高的贡献很小。本研究通过长期的种群监测数据揭示了气候变化导致鸟类的死亡率上升并最终可能导致种群数量下降的具体作用机制,亦再次证明开展长期野外种群生态学研究的重要价值。

研究成果为全球气候变化背景下的野生动物种群波动机制提供了新的证据和解释。这是继刘阳教授团队揭示气候变化对于中国动物物候影响(Hua et al. 2016, Global Change Biology)和气候变化对鸟类繁殖物候影响研究之后(Lv et al. 2020, Global Change Biology)又一重要研究成果。

研究揭示了冬季的温度和前一个夏季的热浪对华丽细尾鹩莺非繁殖季死亡率升高的影响。华丽细尾鹩莺个体在经历一周暖温和两周低温这样较大幅度的降温会导致死亡风险增加。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm0197