中大新闻网讯(通讯员柳雁)近日,中山大学公共卫生学院夏敏教授团队在心血管领域国际权威期刊Circulation Research(IF=23.213)上发表了题为“Flavonifractor plautii Protects Against Elevated Arterial Stiffness”的研究论文,揭示了肠道菌F. plautii通过抑制金属蛋白酶活性降低动脉硬化程度的作用及其分子机制。中山大学公共卫生学院博士研究生骆诗韵、赵雅文为本文共同第一作者,夏敏教授为唯一通讯作者,中山大学公共卫生学院为第一署名单位。

动脉硬化程度是心脑血管疾病、神经退行性疾病和慢性肾病进展早期独立危险因素,有效遏制动脉硬度的持续增加,对于心脑血管疾病的早期防治具有重要意义。然而针对传统心血管疾病危险因素的早期干预措施对延缓动脉硬化程度增加的效果十分有限,寻找更加有效的早期防治措施具有重要意义。

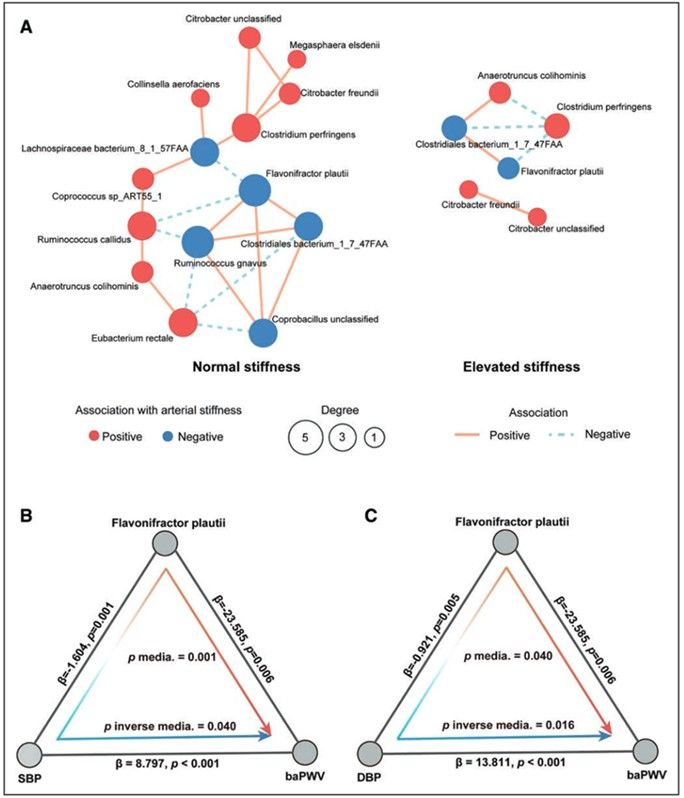

本研究首先通过宏基因组——代谢组——表型组多组学联合分析发现Flavonifractor plautii是调节血管硬化程度的关键菌种,其相对丰度在动脉僵硬程度高的人群中显著降低。顺乌头酸是Flavonifractor plautii调节动脉硬化程度的关键效应分子。

图1. Flavonifractor plautii是调节动脉硬化程度的关键菌种

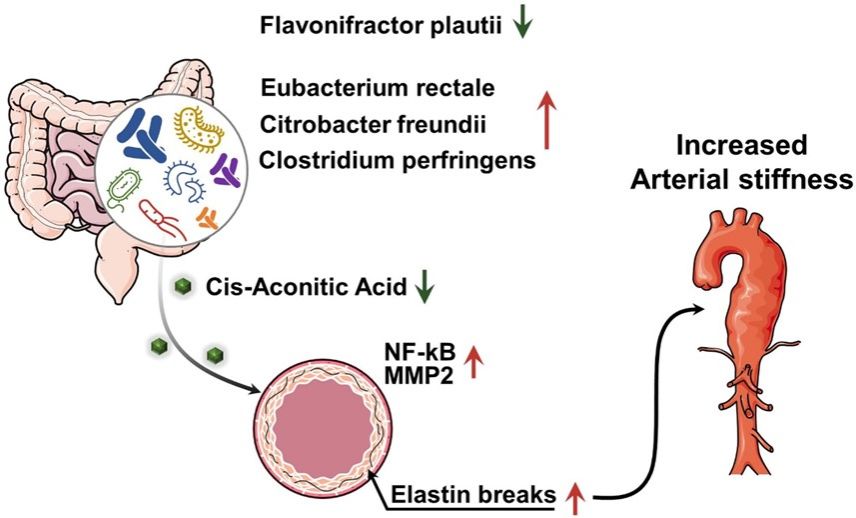

接下来,研究团队通过菌粪移植技术建立了肠道菌群紊乱与血管硬化程度升高之间的因果关联,并在菌群人源化小鼠模型和经典的动脉僵硬小鼠模型中验证了Flavonifractor plautii及其关键效应分子通过抑制金属基质蛋白酶活性,减少弹性纤维断裂,抑制血管局部炎症的方式降低动脉硬化水平的作用机制,提示Flavonifractor plautii可能成为维持血管健康与功能的新型益生菌。

图2. Flavonifractor plautii降低动脉硬化程度作用机理示意图

研究成果不仅揭示了肠道菌群代谢紊乱在动脉硬化水平升高中的作用机制,还为从菌群代谢调控的角度防治心血管疾病提供了新思路和新策略。该工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、广州市健康医疗重大科技专项的资助。

论文链接:https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCRESAHA.122.321975