中大新闻网讯(通讯员黄康有)北京时间12月9日,国际权威期刊Science在线发表我校地球科学与工程学院黄康有、郑卓团队联合中国科学院西北生态环境资源研究院和青藏高原研究所等国内外多家合作单位完成的、基于孢粉指标定量重建青藏高原古高度的最新研究成果。

青藏高原隆升过程对于理解东亚季风环流、亚洲内陆干旱环境演化、生物多样性形成等气候环境效应具有重要科学意义,高原地表古高度变化历史则是隆升过程的直接体现。然而,因代用指标机理的复杂性及所选用研究材料形成环境的严苛性,现有重建结果往往差异较大且不连续,导致至今对高原隆升古高度演化历史仍缺乏清晰认识。因此,如何获取可以相互校验的、连续的海拔定量重建序列成为解决上述科学问题的核心难点。孢粉 (孢子和花粉) 作为植物的繁殖组织,可直观反映受环境水热条件调控的植被组合,且具有产量大、易保存等优点,常被用做解读过去气候环境变化的“钥匙”,有潜力为解决高原古高度争议提供重要的独立判别证据。

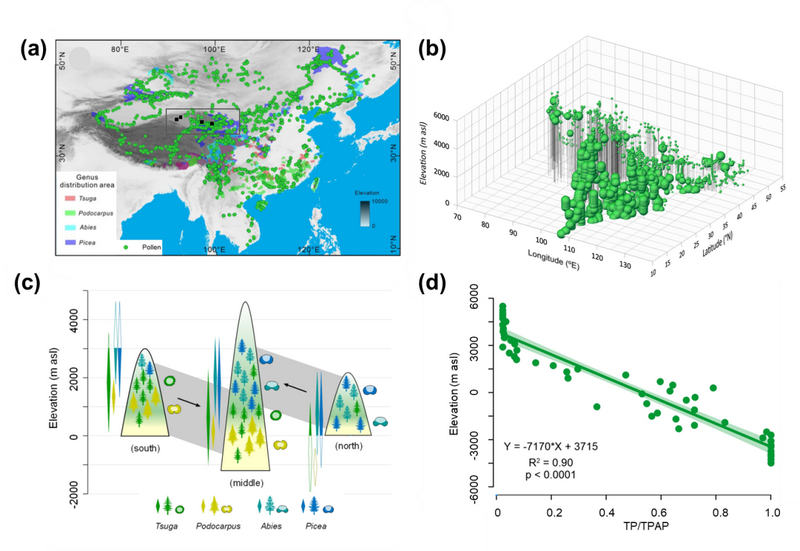

研究团队利用东亚现代表土孢粉数据库中3088个点位样本 (图1a-b),选取了生境与海拔密切相关的四个山地针叶类型,发现铁杉属(Tsuga)和罗汉松属(Podocarpus)适宜在山地中低海拔区域生长,而冷杉属(Abies) 和云杉属(Picea)则偏爱中高海拔。在剔除纬度效应等影响后,创新性地构建了 (铁杉属%+罗汉松属%) / (四类针叶树总和%) 比值 (简称TP/TPAP)与中值海拔 (即盆地到山顶的中间海拔)的定量转换方法 (图1c-d)。随后,研究团队利用青藏高原东北部柴达木盆地地层中提取的孢粉数据,结合剖面上发现的植被大化石证据,基于上述定量转换方法重建了青藏高原东北部柴达木盆地东、西段山体距今1600万年以来连续的海拔演化序列 (图2),量化了高原局部隆升对区域气候变干和高原生物多样性形成的作用。

图1. 东亚表土孢粉数据库3088个点位TP/TPAP 比值的空间分布及其与中值海拔定量关系

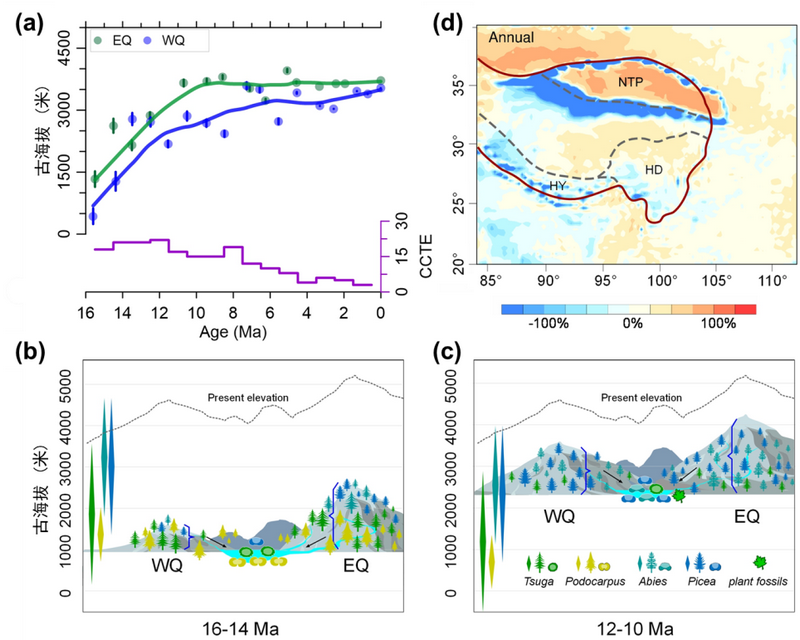

研究结果揭示,青藏高原东北部柴达木盆地东、西段山体在距今1500万年前的海拔分别为1332±189米和433±189米,随后东段山体在1100万年前迅速抬升到3685±87米,西段山体则在700万年前抬升至3589±62米,已接近现代高度(图2a);而盆地海拔在1600-1400万年前为1102±429米,并于1100万年前抬升至2355±703米 (图2b-c)。研究团队进一步利用高分辨率区域气候模式RegCM 4.6定量评估了高原东北部隆升对高原自身及周边地区气候的影响,发现如果高原东北部降低到现在海拔的1/3,该区域年降水量则减少50%以上,而高原南部喜马拉雅山脉和东南部的横断山区,降水量则分别增加50%和150% (图2d),这主要是山脉雨影效应增强和区域环流变化共同影响所致。这一认识与柴达木盆地西部耐旱植物孢粉含量增加以及粗骨鱼出现指示的气候变干相吻合;而在喜马拉雅山和横断山区,由于降水量的显著增加和高地形的存在支撑了该区域丰富的生物多样性。这项研究表明青藏高原东北部隆升产生的气候效应显著影响了青藏高原地区的气候和生物演化。

图2. 青藏高原东北部柴达木盆地基于孢粉指标的海拔定量重建及其气候、环境效应

该研究基于大样本数据、创新性地提出了基于孢粉代用指标定量重建海拔高度,为古高度重建研究提供了一种新的生物学方法;审稿人评论该研究为更系统深入揭示青藏高原新生代隆升过程及其导致的气候和生物多样性演化提供了重要的新途径,有利于推动学科进步。研究成果以“A new biologic paleoaltimetry indicating Late Miocene rapid uplift of northern Tibet Plateau”为题发表在国际期刊Science上,我校黄康有副教授为共同通讯作者之一,郑卓教授和国内外多位学者为合作作者。该研究同时得到了科技部第二次青藏高原综合科学考察、科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金等联合资助。

该研究利用东亚现代表土孢粉数据库建立针叶类植物花粉与海拔定量关系,该数据库由黄康有、郑卓团队联合国内外多家合作单位历经二十多年长期积累建立而成,逾5000个样点分布覆盖了我国及周边地区绝大部分植被类型和气候带,已在东亚地区古气候研究中获得广泛应用,此次研究则成功拓展了该数据库和孢粉代用指标的应用领域。据悉,该团队近年来利用孢粉学方法在我国南方地区第四纪古气候、海平面变化、史前人类活动与农业起源等方面研究中取得了系列重要成果,研究成果发表在Science、PNAS、Quaternary Science Reviews、Journal of Biogeography、Science in China Series D: Earth Sciences等权威期刊上。