中大新闻网讯(通讯员尹常青、李旺超)青藏高原雅鲁藏布江缝合带(IYSZ)是新特提斯洋的闭合、印度板块与欧亚板块在新生代陆-陆碰撞作用下的产物,其中出露的超/高压-低温变质岩记录了洋壳或陆壳物质通过俯冲作用沿着俯冲隧道内被带入到地球深部而经历低温、高压变质作用的过程。然而,这些岩石的变质过程,俯冲最大深度,折返速率,以及折返机制仍然缺乏了解或存在争议。

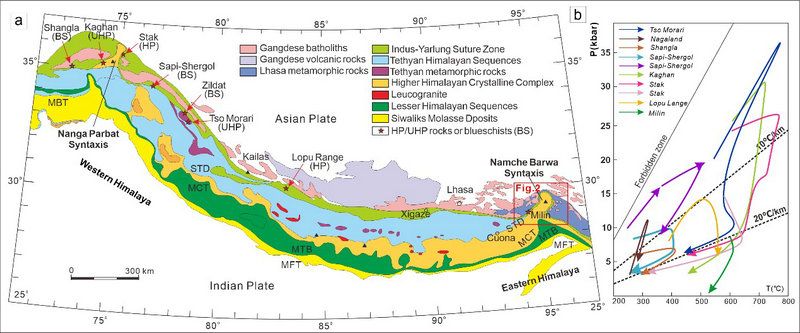

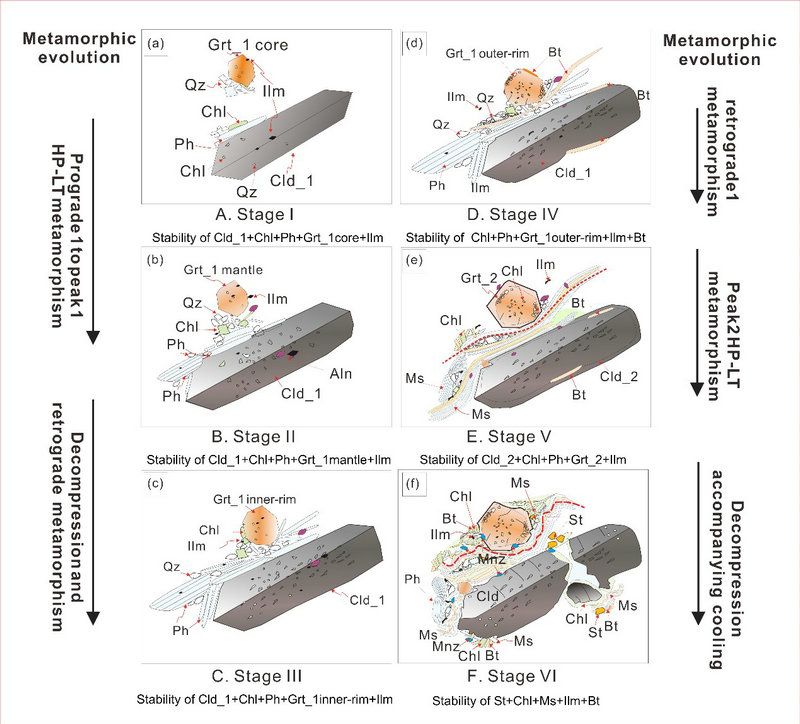

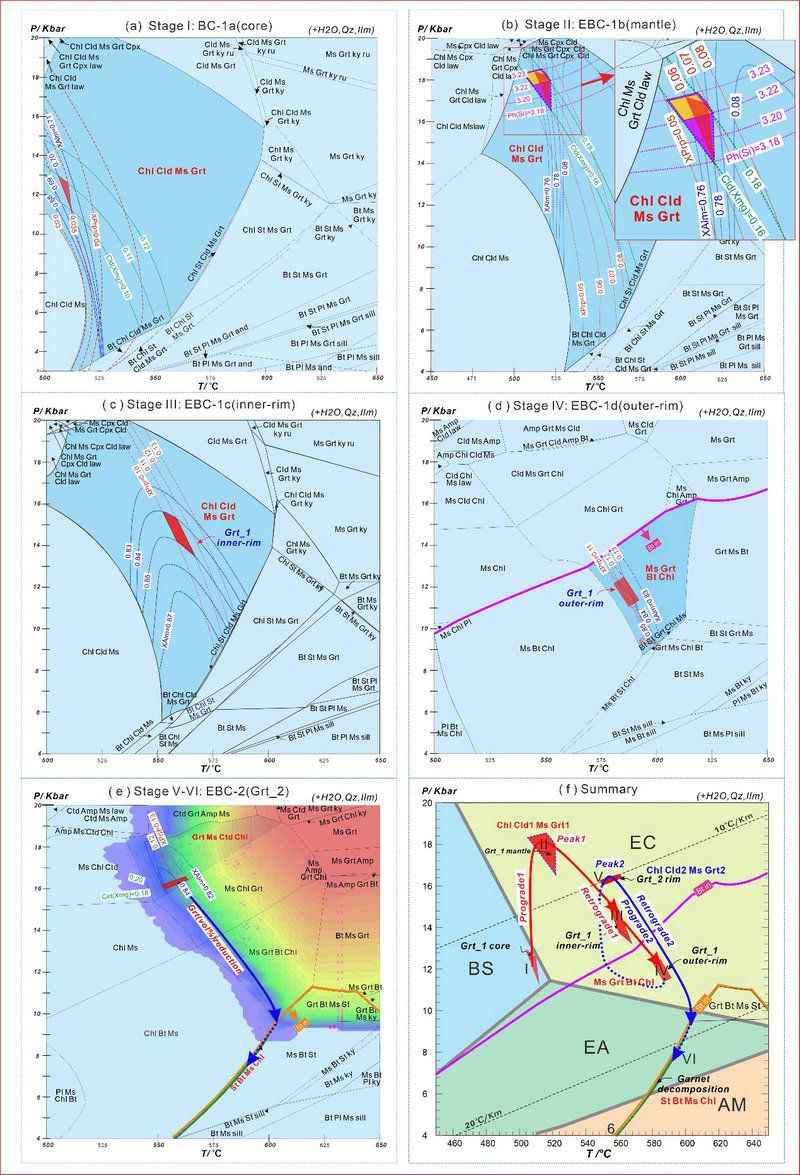

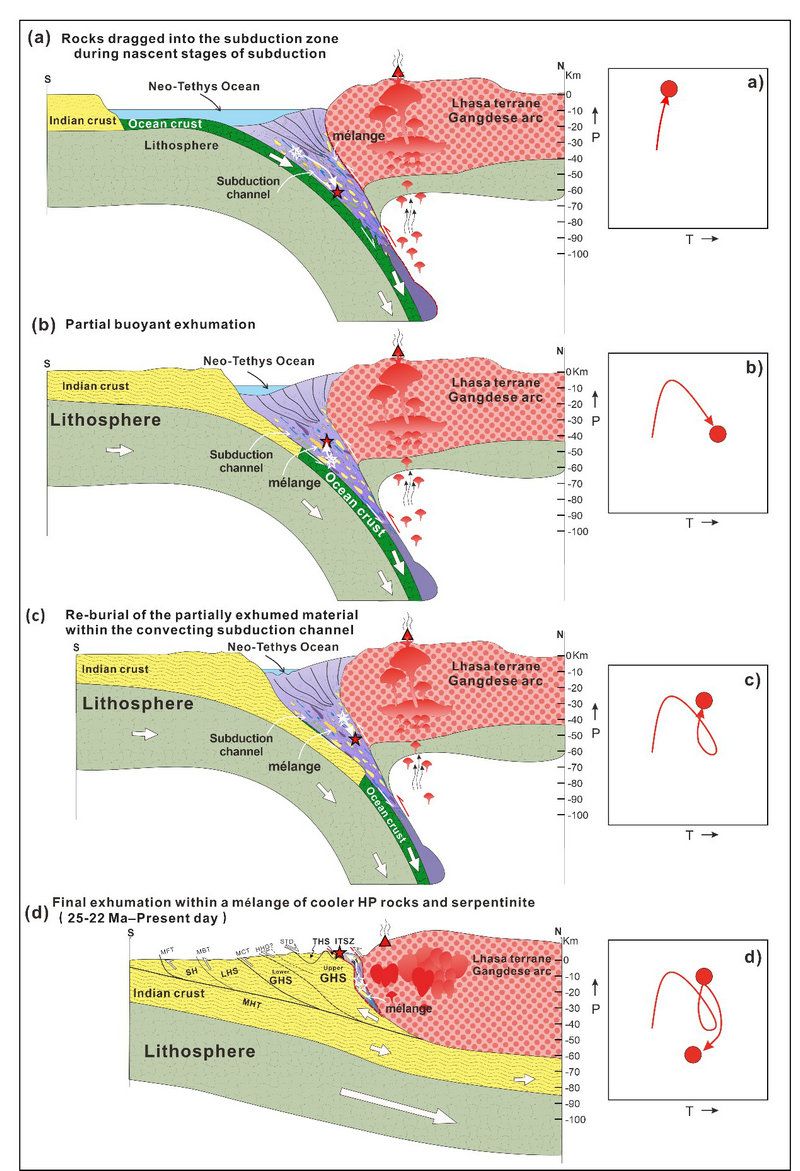

针对以上科学问题,中山大学地球科学与工程学院李旺超博士研究生,在其博士导师尹常青教授的指导下,与中国地质科学院张泽明研究员、澳大利亚莫纳什大学Peter A. Cawood教授、上海交通大学李顺副教授、中国地质大学(北京)丁慧霞副教授、以及中山大学前寒武课题组张健教授、钱加慧副教授和张艳灵博士合作,在青藏高原东构造结雅鲁藏布江缝合带东段米林地区(图1)的构造混杂岩中率先识别出了低温榴辉岩相变质岩,并对其开展了详细的岩石学、矿物化学(图2)、热力学变质温压计算和视剖面相平衡模拟(图3)、以及原位独居石年代学研究。结果显示这些高压低温变质岩经历了一个复杂的“yo-yo型”P-T路径,即两次低温榴辉岩相变质作用和两次快速折返过程,晚期的折返和冷却过程大约发生2500-2200万年前。该研究表明俯冲隧道中的大规模物质对流循环是这些低温榴辉岩经历多旋回变质作用最可能的形成原因,也是其最可能的折返机制(图4)。

图1 喜马拉雅造山带地质简图及U/HP-LT岩石分布图

图2 各变质阶段矿物共生关系示意图

图3 各变质阶段热力学温压计算及视剖面相平衡模拟结果

图4 大地构造模式简图

上述研究成果以中山大学地球科学与工程学院博士研究生李旺超为第一作者,其导师尹常青教授为通讯作者,于2022年8月在国际地学权威杂志Journal of Metamorphic Geology上发表。