在绝大多数真核细胞中,线粒体不断进行着分裂(fission)和融合(fusion)以应对细胞的生理需求和外部环境的改变。这种动态平衡的失调会影响线粒体的正常生理功能,并导致一系列人类疾病的发生,例如多种神经退行性疾病,代谢疾病和恶性肿瘤等。线粒体的融合包含两个步骤,即由MFN介导的外膜融合和由OPA1介导的内膜融合。由于相关蛋白质机器结构信息的缺乏,线粒体融合的机制一直不甚明确。

2020年10月19日,中山大学肿瘤防治中心高嵩研究员和中科院生物物理所胡俊杰研究员应邀在细胞生物学领域著名综述期刊Trends in Cell Biology(IF = 16)上以共同通讯作者发表了题为“线粒体融合:内外兼修”的综述文章“Mitochondrial Fusion: The Machineries In and Out”。此文章总结了线粒体融合相关蛋白质机器的最新前沿研究进展及其所揭示的可能的融合机制,讨论了线粒体融合研究对其他发动蛋白认知的启示,并分析了线粒体内外融合蛋白突变分别导致遗传性神经疾病的分子机理。

该综述在以下方面对线粒体融合机制进行了介绍:

1. 介导线粒体融合的蛋白质机器

线粒体融合会提升细胞氧化磷酸化的水平,并有助于线粒体DNA的损伤修复。介导线粒体外膜融合的基因mitofusin(哺乳动物包含MFN1和MFN2两个同源基因,酵母中为单一的Fzo1)和介导内膜融合的OPA1(Optic atrophy 1)在二十世纪九十年代末期被陆续发现。然而,这些蛋白的性质(多聚、膜锚定)对研究它们的结构造成了很大困难。

2. 线粒体融合蛋白与发动蛋白dynamin的结构关联

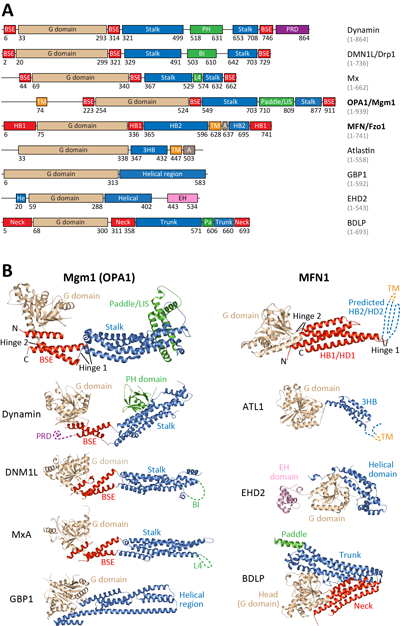

线粒体内外膜融合的分子机器均属于发动蛋白(dynamin)超家族成员。dynamin超家族成员是一类介导膜塑形的多结构域的GTP酶(图1)。介导膜分裂和膜融合的dynamin家族成员(fission dynamins and fusion dynamins)具有不同的特性。MFN和OPA1作为功能性的fusion dynamin,其结构与其他已知结构的dynamin家族蛋白有联系,亦有区别。

图1:dynamin家族成员的结构。(A)结构域分布示意图。(B)晶体结构对比。

3. MFN的结构与线粒体外膜融合

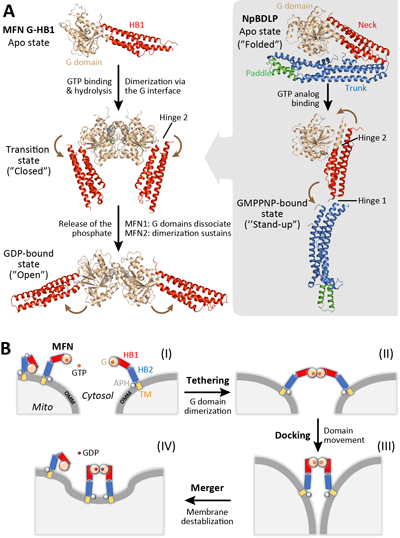

MFN介导的线粒体外膜融合包含栓连(tethering)、贴靠(docking)和合并(merger)三个连续的步骤。高嵩团队和胡俊杰团队分别报道了MFN1片段在不同GTP水解状态下的晶体结构。MFN1在GTP水解过程中发生局部和整体的构象变化,并通过GTP酶结构域的二聚化来介导线粒体外膜的栓连。MFN2和MFN1虽然结构和功能类似,但在调控方式和疾病相关性方面存在一定差异。高嵩团队近期研究发现灵长类 MFN2具有比MFN1更强的膜栓连效率。另一方面,MFN1和MFN2可以通过GTP酶结构域形成异源二聚体。MFN全长的结构目前仍然未知,因此线粒体外膜最终融合的机制并不十分明确。

图2:MFN介导线粒体外膜融合的机制。(A)MFN1/2的结构及其与BDLP的对比。(B)线粒体外膜融合过程示意图。

4. OPA1/Mgm1的结构与线粒体内膜融合

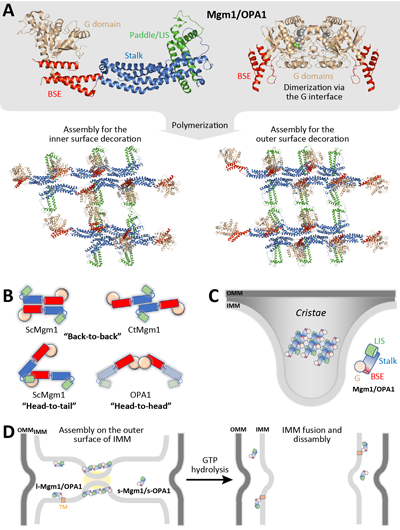

在外膜融合后,内膜融合必须快速高效的跟进完成。此外,内膜融合蛋白OPA1/Mgm1需要发生部分水解,成为整合型和可溶性两种形式,才能顺利完成融合反应。此外,OPA1还需参与嵴的塑形。近期解析的多个OPA1/Mgm1结构表明,内膜融合蛋白呈现了“头对头”、“头对尾”、“背靠背”等三种交互的界面,因此能以多种方式组装。其中,头对头和背靠背界面可能参与了嵴的塑形,而融合则可能以来头对尾的串联形成小规模的螺旋,从而在每侧的膜上形成较不稳定的膜凸起,当两侧的膜凸起对接时,内膜融合即可完成(图3)。

图3:OPA1/Mgm1介导线粒体外膜融合的机制。(A)OPA1/Mgm1的结构。(B)Mgm1的聚合方式。(C)嵴塑形的机制。(D)线粒体内膜融合过程示意图。

5. 线粒体融合研究的启示

根据现有的融合模型,MFN2突变大多直接影响了线粒体外膜的拴连和融合,而OPA1突变则更多的影响了嵴塑形或蛋白稳定,从而间接破坏内膜融合。线粒体融合蛋白的研究帮助我们提炼出鉴别发动蛋白究竟是介导融合还是裂解的规律:融合类发动蛋白更多依赖二聚化,而裂解类发动蛋白倾向于形成多聚体;融合类发动蛋白基本都为整合膜蛋白,而裂解类发动蛋白则多为外周膜蛋白。

总结与展望

结构分析在线粒体融合机制研究中起到关键作用。然而,一些关键的结构尚未被解析。除了传统的结构解析手段,cryo-ET和FRET等生物物理技术也将在线粒体融合研究中起到重要作用。MFN和OPA1的全长分子如何工作,其介导的内外膜融合如何协调发生也是领域关注的重点。由此,内外膜融合机器的体外共重组,即双层膜的体外重组的实现将是线粒体融合机制下一步研究的关键所在。

该工作受到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:https://www.cell.com/trends/cell-biology/fulltext/S0962-8924(20)30188-4