中大新闻网讯(通讯员孙勇)常规材料的磁阻比值较低,且在高磁场下趋于饱和(洛伦兹力作用),而具有非饱和线性磁阻的二维量子材料在磁传感和存储器件中具有重要的潜在应用,是当前凝聚态物理研究的前沿热点。随着量子材料与技术的发展,陆续在石墨烯、狄拉克半金属及拓扑绝缘体中发现了非饱和线性磁阻现象。PL模型(经典模型)和量子模型是解释线性磁阻现象的两大理论,前者将其归因于迁移率以及载流子浓度的空间涨落,后者则认为其来源于超量子极限,即当磁场足够强时所有电子填充在最低朗道能级。

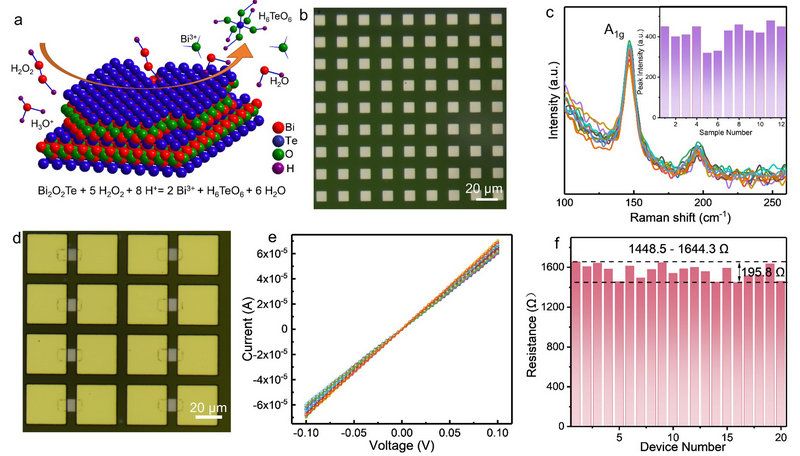

图1 样品均一性表征。(a) Bi2O2Te的刻蚀示意图; (b) Bi2O2Te阵列; (c)拉曼光谱均匀性测试;(d)两端器件阵列;(e-f)两端器件IV曲线以及电阻分布。

近年来,二维材料的迅速发展推动了线性磁阻的理论与实验研究。二维层状非范德华铋氧硫族化合物(Bi2O2X, X=Se, Te, S)由于其独特的带电层堆垛结构和新奇的物理特性,引起了科学界的广泛关注。自2017年北京大学团队发现Bi2O2Se以来,该材料迅速成为二维材料继石墨烯、过渡金属二硫化物之后的新焦点,并取得了一系列突破性进展,如超灵敏宽带光电探测器、原位高k栅极控制的高性能晶体管和高速忆阻器等,同时具备了大面积制备的技术基础。理论预测,Bi2O2Se的同族化合物Bi2O2Te也具有一系列的优异物理特性,但由于制备困难,相关实验报道较少。2022年,中山大学材料科学与工程学院孙勇副教授、王成新教授团队经过近一年的实验摸索,首次制备出高质量的二维Bi2O2Te单晶结构,观测到各向异性磁阻效应并验证了理论预测的本征铁电性(ACS Nano 2022, 16, 19543),发展了空气热氧化原位生长高k氧化层的工艺(Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2213807)。目前,Bi2O2Te二维结构的相关研究仍处于起步阶段,为推进该材料在微电子及光电子领域的实际应用,大面积、高品质二维晶体薄膜的制备、更多可用物性挖掘和功能器件研究亟待推进。

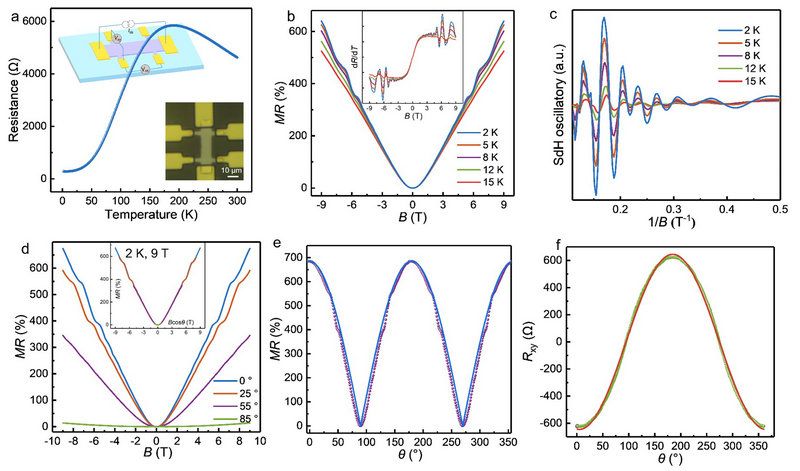

近期,孙勇副教授、王成新教授团队通过实验条件优化设计,成功实现了不同厚度的大面积Bi2O2Te晶体薄膜的可控制备,结合微纳加工以及湿化学刻蚀实现了薄膜样品的图案化(图1a-b)。光谱及电学表征验证了样品质量的均一性(图1c-f)。标准霍尔棒器件测试表明,低温下展现超高电子迁移率(2 K下,∼45074 cm2 V-1 s-1 )、二维输运特征(图2d-f)的大线性磁阻(~1345 %)及显著的Shubnikov-de Hass quantum量子震荡(图2b-c)。系统的输运测试表明,其线性磁阻行为与迁移率涨落主导的经典模型一致。相关结果验证了Bi2O2Te的规模化制备和集成化应用的可行性。

图2 输运行为测试。(a)Bi2O2Te Hall bar的变温电阻;(b)低温磁阻; (c)量子震荡;(d)变角度磁阻;(e-f)磁阻/霍尔电阻角度依赖曲线。

相关研究成果以“Nonsaturating Linear Magnetoresistance Manifesting Two-Dimensional Transport in Wet-Chemical Patternable Bi2O2Te Thin Film”为题发表在ACS旗下期刊Nano Letters。材料科学与工程学院2020级直博士生邹晓彬为该论文的第一作者,王成新教授、孙勇副教授为论文的共同通讯作者。该研究工作受到国家自然科学基金、广东省自然科学基金的大力支持。