中大新闻网讯(通讯员杨功政)水系锌离子电池是一种环保、安全的储能系统,其中锰基正极材料具有较高的理论比容量和工作电压等优点,受到了广泛的关注。然而,该类材料存在电子导电性差、Zn2+反应动力学缓慢、循环过程中的体积膨胀和正极材料溶解等问题,导致了其比容量迅速衰减、循环稳定性差,从而限制了其在电池体系中的应用价值。

近年来,针对这些问题,中山大学材料科学与工程学院杨功政副教授、王成新教授团队采用了构建复合材料(ACS Energy Lett. 2023, 8, 4085)和电解液添加剂设计(Nat. Commun. 2023, 14, 3591; Energy Storage Mater. 2020, 29, 246)等策略对锰基材料进行改进,并取得良好的改性效果。然而,锰的溶解问题依然无法完全避免。此外,在深入探索含ⅠB族元素(Cu、Ag)的储锌正极材料的过程中,该研究团队创新性地提出了一种取代/嵌入共反应机制(Small Methods, 2019, 3, 1900637; ACS Nano, 2019, 13, 12081)。他们发现,这些元素在特定的条件下,会随着水合锌离子的嵌入而以金属单质的形式析出。这一过程显著提升了材料的导电性,进而优化了电池的整体性能。值得注意的是,尽管当前对于IB族元素从材料中释放到电解液中的过程有所研究,但对于这一过程对整个器件,尤其是锌金属负极的影响规律的相关研究尚属空白。

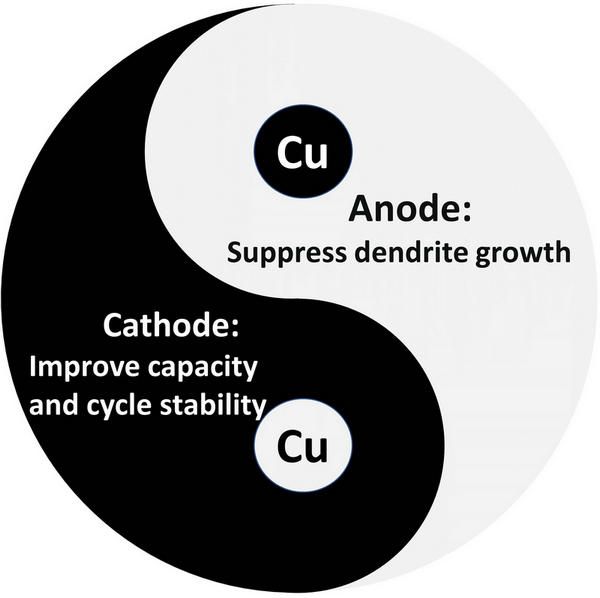

近日,该团队在上述研究工作的基础上提出了一种全新的正极材料设计策略,旨在同步提高正极和负极的稳定性。具体来说,选用本征晶体结构稳定的锰酸铜(CuMn2O4)作为正极材料,这种材料在循环过程中能保持良好的尖晶石结构。当Zn2+离子嵌入时,Cu2+离子会从CuMn2O4中提取出来,并原位还原为Cu0,这不仅增加了电池的容量,还改善了电导率。在充电过程中,Cu2+离子会迁移至锌负极表面,并最终通过电沉积在锌金属表面原位形成铜锌(Cu-Zn)合金。该Cu-Zn合金层利用了合金化效应,成功缓解了锌在循环过程中的晶格扭曲,同时,与锌衬底的结合力强,不易剥落。这种合金层显著降低了锌负极与电解液的接触面积,从而有效抑制了氢析出反应和腐蚀反应。通过清晰阐述该电池体系中铜的非传统电化学行为(见图1),探索出一种优化正极材料的筛选策略,从而提升电池的循环寿命和稳定性。这为解决水系锌离子电池所面临的挑战提供了全新的思路。

图1. 锌-锰酸铜电池中铜的非传统电化学行为示意图

相关研究成果以“Unconventional Copper Electrochemistry in Aqueous Zn‖CuMn2O4 Batteries”为题发表在Wiley旗下期刊Advanced Energy Materials。材料科学与工程学院杨功政副教授为论文的第一作者,王成新教授为论文的唯一通讯作者。中山大学材料科学与工程学院是论文的唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中山大学分析测试中心的大力支持。

论文链接:http://doi.org/10.1002/aenm.202303695