中大新闻网讯(记者李丽兴、吕思涵、张妍)在医疗领域,AI早已不可或缺。整合优化医疗资源,提高医疗服务的效率和质量,都能看到人工智能的身影。中山大学深耕生命健康领域,聚焦智能医学及诊疗,在AI的协助下防治筛查、诊疗诊断、医院管理都实现了有效提升。

“AI+眼科”为患者打开新“视界”

据统计,一方面,我国目前视障人士群体总数约为1700万,占全球1/5;另一方面,我国各类眼病患者总数约为8000万。然而当下国内注册的眼科医生仅6万名,意味着平均每50000名眼病患者才能分配到1.6名眼科医师。

随着眼科医学的发展,除了传统诊疗手段之外,人工智能等新兴技术正为致盲眼病的大规模早期筛查和精准诊疗提供越来越多的可能。

中山眼科中心即是“探路人”之一,早已瞄准人工智能技术的潜力,研究其在眼病防治的筛查、诊断、治疗、随访及预测领域的应用。

中山大学中山眼科中心主任、医院院长林浩添教授为患者检查

作为中山大学中山眼科中心人工智能学科带头人,林浩添早已带领团队利用人工智能开展理论探索。早在2016年,林浩添就以深度学习模型,创建了全球首个人工智能白内障诊疗云平台CC-Cruiser系统——以云服务的形式,辅助医生完成先天性白内障的诊断、风险评估,并提供治疗建议,CC-Cruiser人工智能平台被评为全球医学界的11大AI事件。2017年,眼科中心开启了全球首个人工智能门诊。

2023年3月,中山大学中山眼科中心启动ChatZOC眼科大模型研发。同年12月,与华为启动联合研发,合作攻关破解技术难题。

2024年6月6日,在第29个全国爱眼日,发布国内首个眼科大模型ChatZOC,它是一个服务“医教研防管”的眼科大模型,其中一大重要应用场景则是人工智能问诊,通过与患者交互,引导他们说出病情,进而为其提供就诊的建议。这一AI应用场景的落地,不仅能用通俗的语言帮患者理解病情,利用AI技术赋能医疗服务均等化,更能提升就诊精准性和效率。

2024年10月以来,这一眼科大模型不仅在湖南、新疆、海南等省市自治区落地应用,还“出海”去了马尔代夫,生成当地第一份AI报告。新疆喀什公益行动就是一次ChatZOC眼科大模型在实际医疗场景中的实践成果。在该系统的帮助下,新疆喀什英买里乡的40余名村医和20名医护人员具备了标准眼科诊疗能力。短短10天内,喀什地区近3万居民足不出户便能接受便捷高效的人工智能眼病筛查服务。

除了诊疗手段方面的苦心钻研,中山眼科中心还联合全国136家医疗相关机构单位发起了“百城光明行”活动,以自主研发的5G智能眼科巡诊车为载体,组建多支医疗队,奔赴全国各地,开展眼科健康筛查、义诊和手术等医疗服务。

目前已在29个省级行政区、108个城市开展“上门式”的眼病筛查,累计服务超过15万群众。“巡诊车+智能诊疗”创新模式成功实现了优质医疗资源下沉和区域均衡布局,打通了守护人民群众眼健康的“最后一公里”。

从诊疗过程的数据信息化,到深度模拟医生诊断思维,利用人工智能技术辅助医生,推进数字医学高质量发展,其意义不仅是门槛降低、成本降低,更重要的是将应用范围变得越来越广、准确率越来越高。

“AI+肿瘤科”为医生量身打造专属助手

“AI+”不仅能为广大患者带来福音,更为工作忙碌的医生减负,让医生可以将更多的精力放在与患者沟通交流以及处理复杂病情上,提升医疗工作的整体效率和质量。中山大学肿瘤防治中心率先打造DeepSeek诊疗助手,开启肿瘤专科智能化诊疗新时代。中肿这次引入的DeepSeek-R1 671B满血版大模型,拥有6710亿参数规模,能够灵活应对各种复杂的医疗场景。

本次大模型部署不仅与医生工作站打通,更重要的是与全院高质量大数据平台进行联动。从2015年起,中肿与医渡科技携手探索肿瘤专科大数据平台的建立,2020年建成国内首个T+0实时更新的肿瘤大数据平台,平台整合了45个核心业务系统的数据,治理3000余条结构化数据,打造成覆盖200万患者全病程的医疗数据"活地图"。依托十年构筑的数据护城河,大模型深度融通200万份全周期病历,实现秒级数据调阅与智能解析,充分发挥大数据+大模型结合的技术优势,提供贴合专科场景的个性化辅助。这不仅是简单的技术叠加,更是医疗数据价值的巨大变革。

中肿此次推出的大模型独特之处在于,更加细致地考虑到了不同专科、不同年资、不同岗位医生的需求,让医生可以在统一大模型底座上,按照个人诊疗经验与习惯,选择自己的患者诊疗数据,配置业务流程逻辑,按需搭建应用智能体,破除传统AI医疗“一刀切”设计的困境。

“当1000个医生有1000种需求时,只有让AI适应人,而非人适应AI,才能让AI真正扎根临床。”中山大学肿瘤防治中心孙颖副院长这样说道。

中山大学肿瘤防治中心副院长孙颖作Deepseek及大语言模型应用培训

除了用智能体协助医生处理日常事务,中山大学肿瘤防治中心还搭建起鼻咽癌等肿瘤放疗靶区及全身危及器官的人工智能自动勾画平台,解决临床中放疗靶区及危及器官勾画准确性低、勾画准确性高度依赖医生经验、勾画者间差异大、勾画费时的问题。

他们通过医工融合和产学研合作,采用三维多尺度卷积深度神经网络算法,利用人工智能仿真肿瘤生长规律,提取和分析所标记的目标区域的特征,辅助医生快速、准确对全身69个全身多部位危及器官进行智能勾画,大幅提升医生勾画精度和工作效率,医生的人均靶区勾画工作时间从3小时缩短到0.5小时。目前,院内已累积使用7.3万次,已推广至国内30个省,361家医院,累计服务患者60万人次,大幅提高放射治疗精准度和效率,提升放射治疗水平的同质化。

“AI+医院”打破医院治理“数据孤岛”

数据孤岛、质量参差、利用低效.....这些是当前医院数智化转型普遍面临的痛点。医疗机构每天产生海量数据,却因数据的分散性导致关联性问题,为管理决策提供支持上存在不足。“一般三甲医院都有一两百个业务系统,这导致,你想把这些数据串联起来使用的时候,存在很多障碍”,中山大学附属第三医院大数据中心主任刘子锋说。

为什么一家医院会有多达一两百个信息系统?“没有任何一个厂家能把医院的所有业务全部做完,太繁杂了。”刘子锋回答。医院的业务流程种类繁多,比如门诊流程、住院流程、手术流程等,每个流程在信息化时,都有相应信息系统“上新”,每个系统都有可能由不同的厂家来做,技术进步也带来了很多新流程、新系统。

在智能化改革方面,附属三院一直是“领头羊”角色。而为了破除庞杂数据困境,进而提高医院运营效率,附属三院大数据中心积极开展“数据治理”,将孤立的数据孤岛汇成“数据湖”,再针对不同系统业务数据进行标准化处理。数据治理的过程比想象中繁琐,包括建立数据标准,分类、预处理等多个环节。这项工作,刘子锋带着团队做了三年。从2019年做到2022年,把附属三院的5000万门诊患者、120万住院患者的数据汇入了统一的“数据湖”中,涉及文本总数据量30TB,数据表26600+张,数据量300亿条。

附属三院大数据平台界面

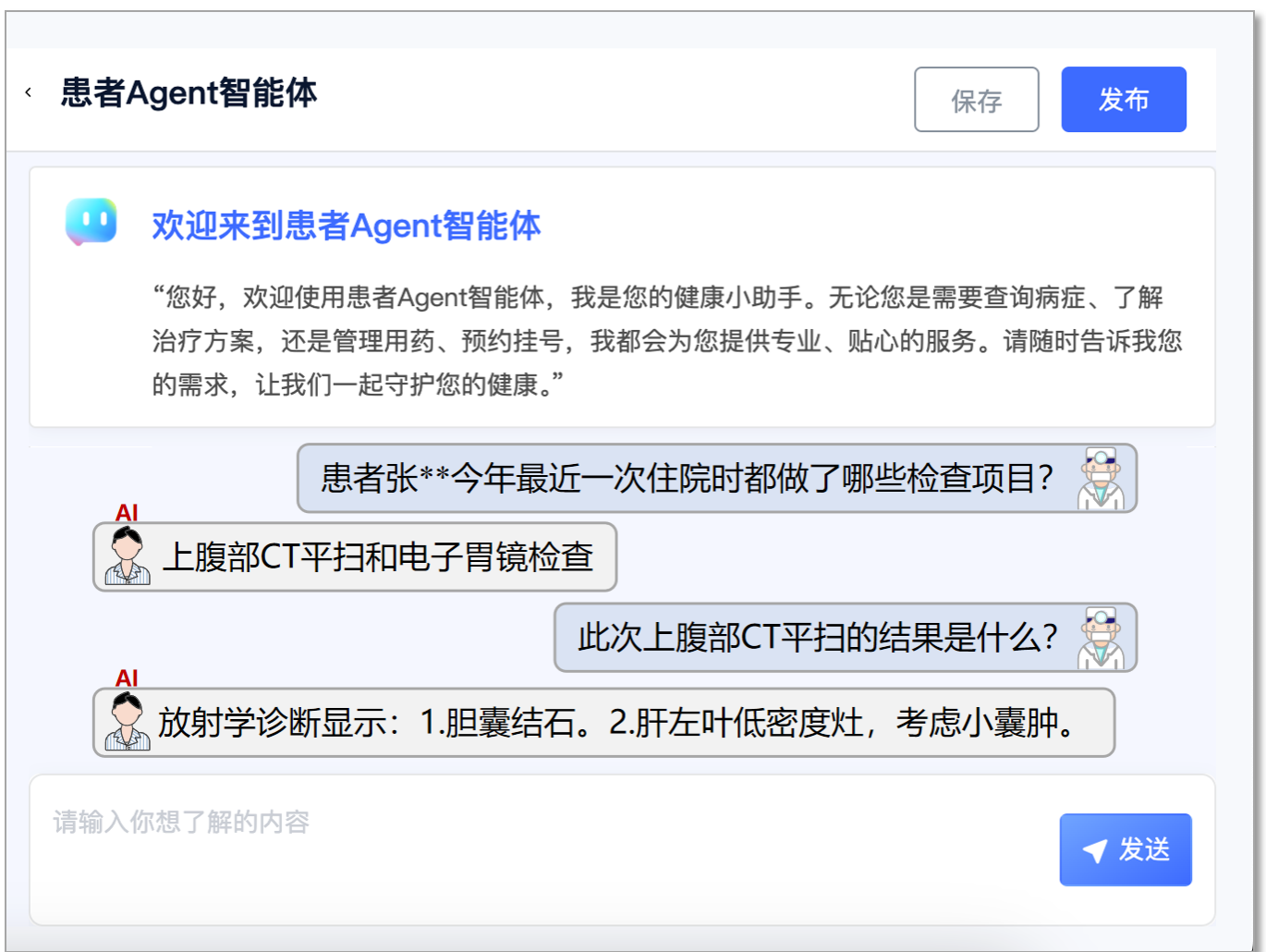

使用患者Agent进行患者信息检索

到2022年,数据治理告一段落,正巧遇上ChatGPT横空出世,附属三院顺势开展人工智能建设,搭建了智能体平台和数据管理预处理平台,在“数据湖”上搭建出“工具房”。国家卫健委在2024年11月出台《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》,给出了80多条具体应用场景的建议。刘子锋团队结合医院实际筛选出了若干个应用场景,患者端、医生端、管理端、科研端均部署了数项,推出了用于医院内部服务与管理的“三院私域GPT”、用于帮助门诊医生提升效率的“智能预问诊”系统,以及用途多样的“患者数字分身智能体”,等等。

在医疗AI迅速发展的大背景下,附属三院主动拥抱大数据、人工智能时代,让人工智能赋能更多人,为患者提供更好的医疗服务,把附属三院的智慧化建设成果向更多基层医院推广使用,造福更多的患者。