习近平总书记致中山大学建校100周年的贺信中强调,希望中山大学传承红色基因,坚持为党育人、为国育才。立德树人是教育的根本任务和中心环节。立德树人要坚持以学生成长成才为中心,尊重人的成长性。成长是从小到大、从不成熟到成熟的过程。重视成长性原则,要把成长与人的本质力量的提升过程统一起来,把握成长的时与势。

中山大学马克思主义学院李辉教授

一、关注成长就是尊重不成熟状态

著名教育学家杜威提出了教育即生长的命题。他认为儿童的心理活动是一个先天心理机制不断生长的过程:“主动的习惯包含思维、发明和使自己的能力应用于新的目的的首创精神。这种主动的习惯和以阻碍生长为标志的墨守成规相反。因为生长是生活的特征,所以教育就是不断生长;在它自身以外,没有别的目的。学校教育的价值,它的标准,就看它创造继续生长的愿望到什么程度,看它为实现这种愿望提供方法到什么程度。”杜威的教育观以生物化心理学为依据,有很多需要反思之处。但是,他在教育中引入关于成长的视界,将教育主体拓展到了学习主体,是教育哲学的一大进步。一方面,成长是未成熟状态。教育的前提是可教,之所以可教,是因为人有可塑性,处于未成熟状态。教育者经常关注儿童的未成熟状态,但对青年人的未成熟状态该如何界定,存在着认识上的分歧。青年人在生理、法理等方面具备了独立性,已经是成年人。成年人是否还处于未成熟状态?另一种观点认为,已经成年的青年,依然存在着世界观人生观价值观的可塑性,存在着心理素质方面的种种问题,还处于成人的过程中。其实,从终身学习的视角而言,未成熟就是学习的过程,而不是一种状态的定性和定型。另一方面,教育者重视成长,就要认同学生的不成熟状态。教育者对不成熟状态的不同态度形成了不同的教育观,无视学生不成熟状态的客观性,本身也是教育观不成熟的表现。人经历从小到大,从稚嫩到成熟的过程。教育的职责是培养人,培养也是一个过程,是以人的成长性为基础,助力学生成长的过程。对此,重视成长需要客观认识学生的不成熟状态。把不成熟作为一种客观事实和必然阶段来认识,而不是学生个体的主观意愿。更重要的是,欣赏学生的不成熟品质。人们习惯于将不成熟的学生描述为幼稚、单纯、青涩、没有社会化等。其实,用青春来描述更客观更贴切。青春等于活力,青年人朝气蓬勃、热情如火。青春就是希望,青年人是家庭、民族、国家和人类的希望。

二、成长是人的本质力量提升的过程

马克思主义立足于人的社会性,分析自然人向社会人的转化过程,即人的本质力量不断提升的过程。这个分析,也适用于对成长的理解。人的本质力量主要包括认识和改造自然界的能力、认识和改造社会的能力、认识和改造自我的能力,具体表现为人与自然的关系、人与人的关系、人与自我的关系。“人以一种全面的方式,就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面的本质。”人的本质力量提升的过程是人和自然界、人和人之间的矛盾的解决过程,是现象和本质、对象化和自我确证、自由和必然、个体和类之间的张力的舒缓过程。无论是心理学的社会化概念,还是教育学的成长概念,都是对人的本质力量提升的学科化阐释。首先,人的本质力量的提升是人的素质全面发展的过程。人性表现为自然属性、社会属性和精神属性等多方面;人的存在与发展也体现在体力、智力、人际交往、心理健康等多方面;人的素质是德智体美劳等要素的综合呈现。因而,人的本质力量的提升过程是人的综合素质全面发展的过程。其次,人的本质力量的提升是人的社会关系发展的过程。人是各种社会关系的总和,社会关系的状况确证了人的存在状态。在人对人的依赖关系占主导的社会,血缘关系、地缘关系、宗法关系等是主要的社会关系。一定的人通过这些关系形成属于自己的交往空间。在以人对物的依赖关系为特征的人的独立性社会里,雇佣关系、阶级关系、政治关系、国际关系等成为主要的社会关系。人通过对象化为资本占有者、雇佣劳动力、专利获得者等方式确证人的存在,社会关系的拓展过程就是人的本质力量提升的过程。再次,人的本质力量的提升是自由个性发展的过程。自由个性是建立在现实人基础上的个体发展目标。个性是对个体差异性的表述,自由是对必然的认识和把握。追求自由是人类的理想目标,即自由人联合体。自由人联合体的前提是“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。这种自由既是财富上的自由,也是时间上的自由,更是选择上的自由。

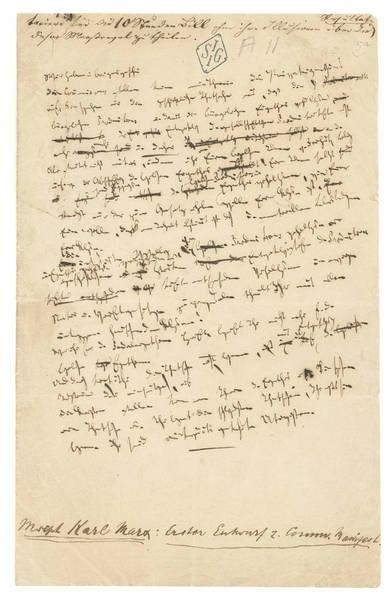

▲马克思《共产党宣言》手稿

三、成长需要顺势而为

中国特色社会主义进入新时代面对着“两个大局”交织互动。这既是挑战,又是机遇。一方面,中华民族伟大复兴战略全局为青年成长提供了新舞台。“中国共产党一经诞生,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。一百年来,中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造,归结起来就是一个主题:实现中华民族伟大复兴。”实现中华民族伟大复兴的使命需要一代又一代人接续奋斗,这是基于历史发展的阶段性得出的结论。在新民主主义革命时期,进步青年踊跃投身反帝反封建的革命运动,担当起民族独立、人民当家作主的历史重担。在社会主义革命和建设时期,广大青年积极参与社会主义改造和社会主义建设,为祖国建设做出重大贡献。在改革开放和社会主义现代化建设新时期,广大青年适应党和国家工作中心战略转移,解放思想,锐意进取,为改革开放和社会主义现代化建设建功立业。在中国特色社会主义新时代,广大青年积极投身伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想波澜壮阔的实践,为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革贡献了青春。时代各有不同,青春一脉相承。“在实现中华民族伟大复兴的新征程上,应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾,迫切需要迎难而上、挺身而出的担当精神。只要青年都勇挑重担、勇克难关、勇斗风险,中国特色社会主义就能充满活力、充满后劲、充满希望。”另一方面,世界百年未有之大变局为青年成长提供新机遇。“当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。一方面,和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡,人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。另一方面,恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重,和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重,人类社会面临前所未有的挑战。世界又一次站在历史的十字路口,何去何从取决于各国人民的抉择。”适应国际关系的新变化,做有志气有骨气有底气的中国人,是教育的责任,也是青年大学生自我成长的合理选择。

四、大学生成长面对的主要关系

高等教育是实现教育强国、科技强国和人才强国一体化推进的重要平台。一体化推进离不开把学生培养成有理想、有本领、有担当的时代新人这一任务。其中,值得关注的有知识学习与价值塑造、专业学习与品德修养、自我需要与社会需要等关系。第一,知识学习与价值塑造的关系。大学是传授知识的场所,学习知识是大学生的主要职责。同时,学习知识的过程同人的全面发展是相统一的。其中,回答为何学是价值教育问题。知识学习主要是解决是与非的问题,价值塑造主要是解决善与恶的问题。通常,人们将如何运用知识作为价值问题,却忽略了在学习知识过程中的价值因素。这些因素有学习目的、学习动力、学习意志力等。在中小学阶段,学习的动力是考一个更好的中学和大学,这就是应试目标导向。其实,应试目标依然是为了学习,是为了在学习成绩的竞争中获得更好的学习资源。那么,到了大学之后,为了学习的学习动力是否还能够发挥作用,已经成为一个问题。大学之后是职场,是找份好工作的职业选择。由此,形成了中小学教育、大学教育和社会需求之间的关系。在立德树人的使命下,知识学习和价值塑造都是围绕培养什么样的人、为谁培养人服务的。第二,专业素养与品德修养的关系。高等教育通过所设置的专业与社会需要建立起联系,一定程度上,社会对人才需求导向决定了专业设置导向。科学技术快速发展进一步增强了专业素养的现实价值,科技变迁的进程推动了相应专业快速发展。高水平的专业素养支撑了高水平专门人才的培养。同时,以科学技术为支撑的专业发展需要更高的思想道德品质相匹配,思想政治教育的重要性迫切性摆在了日程上。越是高水平的科技,越需要高素质的人去驾驭。否则,高科技带来的道德风险也会使人遭到反噬。总之,专业素养培育同科技伦理培育、职业道德培养等相互作用,共同作用于人才培养目标。第三,自我实现与胸怀“国之大者”的关系。青年人习惯于从自我出发、从理想出发看世界看问题。“国之大者”所指关系到国家战略、国之大计、国家急需等。青年人从自我视角出发看待同世界的关系属人之常情。从小我向大我拓展则是其成长的过程。教育者要尊重学生自我存在的合理性。确认个人利益的合法性是以确认个人利益的合理性为前提。立德树人的成长性原则追求的教育目标是引导大学生在关注自我价值的同时,将自我价值融入到国家利益和人民利益之中,融入到报效祖国、服务人民中。胸怀“国之大者”,归根到底是一种将私德和大德结合起来、将自我与大我统一起来的格局观。总之,确立立德树人这一教育的根本任务建立在教育的本质基础上。社会主义教育培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任时代新人的过程,就是坚持立德树人成长性原则的过程。