1924年2月4日,孙中山亲自下令合并国立广东高等师范学校、广东公立法科大学、广东公立农业专门学校,创立国立广东大学(以下简称广大),成为大革命时期亲手创办的著名综合性大学。1926年8月,为纪念创校者,学校改名为国立中山大学(以下简称中大)。2024年,中山大学隆重庆祝孙中山先生创办中山大学100周年,习近平总书记亲致贺信,勉励中大人“要传承红色基因”。这一表述高屋建瓴,言简意赅,需要从原初史实上加以具体而微地深化理解和论证。从国共合作的重要结晶,民族解放运动大本营,到“抗日大本营”,再到“华南民主堡垒”,直至1949年护校成功,成为“人民中大”,中大具有光荣革命历史传统和丰富红色基因。限于篇幅,本文仅针对此前研究比较薄弱且极为重要的第一次国共合作的重要结晶这一点,对中大初期所孕育的红色基因源头进行简要述论。

中山大学历史学系(珠海)曹天忠教授

一、学校创建是孙中山晚年教育思想升华和付诸实践的结果

在孙中山看来,革命与教育之间的关系,有主次之分却又相互促进,同时并进,因此他勉励青年学生“读书不忘革命、革命不忘读书”。五四运动前,孙中山陆续依靠会党、华侨、新军、军阀作为革命的动力均告失败。在五四运动中,他敏锐意识到整个民众的力量,尤其是生机勃勃的青年群体在革命中的重要作用,重新思考革命的依靠动力培育问题。1922年陈炯明叛变,再次沉重打击了孙中山,促使他开始更加重视教育事业,培养新式革命与建设人才。次年12月21日,他在今日中大南校园所在地岭南大学怀士堂所作的《学生要立志做大事,不可要做大官》著名演讲中,反对做曹锟、陈炯明等新旧军阀那样的大官,强调反对英美帝国主义在白鹅潭耀武扬威等作为大事,蕴含了强烈的反帝反封建意志。他诘问:“我们推测为什么美国有这样好的学校,中国没有呢?中国何以不能自己创办呢?”“事事都要派人到外国去学,这还不是件耻辱的大事吗?”他希望“广东省必要几十个岭南大学,中国必要几百个岭南大学,造成几十万或几百万好学生,那才于中国有大利益”。结合数日之前,孙中山已决定设立“国民军军官学校”(即黄埔军校)、改省立的广东高等师范学校为“国立”可知,国立广东大学设立已呼之欲出了。

孙中山先生(1866—1925)1924年1月,国民党“一大”在广东高师礼堂召开,正式确立国共合作。大会宣言提出:“自本党改组后,以严格之规律的精神,树立本党组织之基础,对于本党党员,用各种适当方法施以教育及训练,使成为能宣传主义、运动群众、组织政治之革命的人才。”2月4日,孙中山正式下令创办国立广东大学。与此同时,孙中山先后16次以广东高师礼堂为讲坛,亲自对学校师生以及国民党的党、军、政人员系统地解释新三民主义,确立联俄、联共、扶助农工三大政策,为创立广大指明了方向。通过以上这些言论,尤其是关于教育促进革命的做法,即解释学所谓的行动文本可知,广大的设立既是孙中山革命教育思想升华的表现,更是落实第一次国共合作宣言的产物。

二、中国共产党人是学校与学科重要创造者、建设者

孙中山决定创办广大后,中国共产党创始人李大钊以及马克思主义教育家许崇清等国共两党及全国学界名流成为筹备人。在第三次筹备会议上,许崇清起草并经孙中山颁布的《大学条例》,第一条明确指出“大学之旨趣,以灌输及讨究世界日新之学理、技术为主,而因应国情,力图推广其应用,以促社会道义之长进,物力之发展副之”,成为学校办学的指导思想。基础学科与应用学科并重,结合国情实际需要加以运用,促进社会精神文明以及物质文明发展,很具先进性和前瞻性。孙中山逝世后,林伯渠、熊锐、沈宝同、毕磊、潘考鉴等共产党员师生成为将国立广东大学改名为国立中山大学的筹备人。孙中山苏俄顾问鲍罗庭莅校演讲,勉励中大的学生“不但要成为各种学术的专家,还要成为一个革命者”“使中山大学成为国家的大学,国民革命大学”。

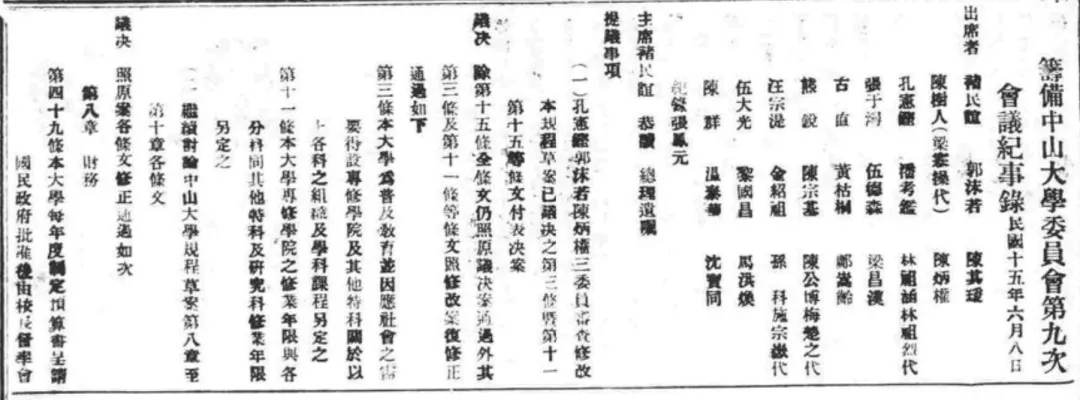

1926年6月8日,筹备中山大学委员会第九次会议纪录

中国共产党人在学科创设和发展上发挥着至关重要的作用。首先,收回医科教育权,建议创设地质专业研究所。1925年7月,有红色医生之称的柯麟在周恩来的指导下,领导发动收回外国人控制的广东公医医科大学教育权运动,将该校归并为广大医科学院,使学校新增了医科;不仅如此,学校还对医学教育进行改造,包括取消与外国医生的不平等合约、促进学校理论学习与附属医院实习紧密结合、实施免费赠医义诊制度、变贵族式医院为平民化医院等。收回教育权和平民化都是国民革命的应有之义。1927年,中共党员、地质系教授王若怡“以现当北伐军节节胜利,军事进展之余,建设事业,亦亟应规划,分别实施”,倡议设立两广地质调查所,“开辟矿产,以振兴实业,而利民生”。该所兼具实业调查、人才培养和学术研究的职能,开展了以西南地区为主大规模全国性地质调查考察。在该所工作过的冯景兰、谢家荣、陈国达等8人,先后当选为1948年中央研究院和新中国时期的中国科学院院士。其次,共产党领导人为学校推荐一批著名进步学者担任各科教授。1924年李大钊推荐张申府担任广大图书馆主任,这是仅次于校长的位置。1925年,时任广州农民运动讲习所负责人的毛泽东担任广大附中教员,讲授高中“农工政策”课程。1926年,中共中央执行委员瞿秋白推荐进步社团创造社负责人郭沫若担任广大文科学长,成仿吾、王独清、郁达夫、郑伯奇等也随之来校任教,创造社的活动中心因此由上海转移至广州,并与学校发生深刻渊源关系。陈独秀与中共两广区委书记陈延年一起,介绍鲁迅到中大担任中文系主任兼教务长。时任中共中山大学文科支部委员的韩托夫回忆:“据我所知,当郭沫若先生一九二六年离开中山大学后,两广区委党的组织曾派恽代英、毕磊和徐彬如等同志向学校当局提出要求聘请鲁迅先生来中山大学主持文学系,结果学校当局是答应了。”原来号称新文化运动两面旗帜的郭沫若、鲁迅来校任教,不仅存在前后接踵关系,而且更重要的是共产党人推介的结果。

1926年,接任外国文学系系主任一职的郁达夫与郭沫若等教授在国立广东大学(从左至右为王独清、郭沫若、郁达夫、成仿吾)

三、学校是党进行组织创设、干部培训和思政教育的重要阵地

学校及其前身是广东共产党组织的发源地和活动大本营。1921年3月,广东高师教授谭平山和广东法政学校教授谭植棠、陈公博等发起成立广州共产党小组。随后高师附中教师谭天度、学生蓝裕业、丁愿等,法政学生郭瘦真、郭寿华、沈宝同、沈春雨、林丛郁等先后加入中国共产党,成为广东早期为数不多的党员。此后,广大大力发展党团员。担任过学校党总支书记的徐彬如回忆:“学校于1925年底成立了党总支,邱启勋任总支书记,下设文理学院、法学院、农学院、医学院和杂务公社等分支。”以至于外省传言“广大为共产党之大本营”。利用国共合作有利条件,开展干部培训。1926年初,广大党总支在中共粤区区委领导下主办粤区干部训练班,陈延年讲广东党组织建设,鲍罗庭讲国际形势,周恩来讲军运,罗绮园、阮啸仙、彭湃讲农民运动,邓中夏、苏兆征讲职工运动,恽代英、沈宝同讲青年运动,王一知、邓颖超、蔡畅讲妇女运动。“参加过粤区干部训练班的同志,以后在延安党校座谈时,都认为这个训练班实际上是党校的雏型。”6月,国民党广东大学特别区党部在校内创设政治研究班,“以训练同志,造就干才”。研究班教授群体中,有恽代英、张太雷、阮啸仙、熊锐、陈启修、成仿吾、孙炳文、于树德等中共党员,并且他们在其中扮演重要角色。

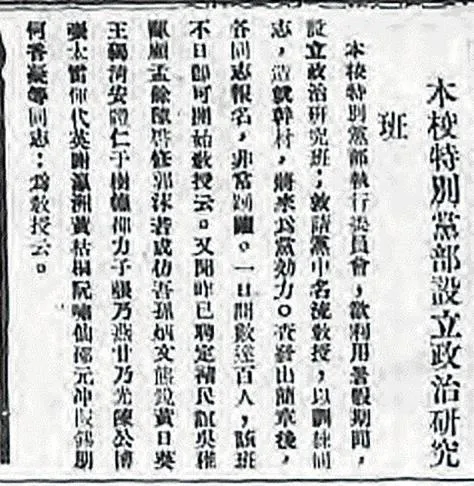

《本校特别党部设立政治研究班》(《国立广东大学周刊》1926年第57期)

1924年12月,广大正式成立“马克斯研究会”,重视进步理论研究。邀请许崇清、胡汉民、谢瀛洲、周佛海等演讲,探讨马克思主义与中国国情之间的关系。中大一度被称为“党化最高学府”,此时“党化”之党是包括共产党员以个人身份加入进来的中国国民党,与后来的专指国民党的党化教育不同。改“广大”为“中大”期间,实施“党化教育”是首要政治任务。1926年10月,广州国民政府令“中山大学为中央最高学府,亟应实施纯粹之党化教育,养成革命之前驱,以树建设之基础”。12月,中大根据国民党中央政治会议要求组建政治训育部,加强学生政治思想工作。该部兼容国共两党人士,可谓国共合作在组织上的一种表现形式,共产党人发挥了重要作用。李济深为主任,恽代英、施存统、何香凝、陈其瑗、何思源、徐谦、顾孟余为委员。邓中夏、苏兆征、罗绮园等共产党员出任政治训育部员。凭借和重视依托组织机构作用进行政治教育,这是学校在大革命时期整个党化教育中明显的特点和优势。

四、学校成为国民大革命活动的重要空间场域

大革命时期,位于民主革命策源地广州的中山大学一度以“促进国民革命”为重要任务之一,各种革命活动在学校发生、举办,号称革命策源地之策源地,代表性活动至少有两类。革命导师生卒纪念场地。1925年3月,创校人孙中山先生在北京逝世,广大设置灵堂,广州学界数万人前来致祭追悼。次年3月,广州各界人民举行纪念孙中山先生活动,邀请国共两党重要人士林伯渠、沈雁冰、高语罕、邓中夏、沈宝同、何香凝、蒋介石、谭延闿等13人,连续一周在广大演讲孙中山先生的革命历史、政策思想等各方面内容。1926年1月21日,广东各界团体在广大操场举行纪念列宁、李卜克内西、卢森堡大会。军政台由高语罕报告,商学台由恽代英报告,工农台由张国焘报告。鲍罗庭、谭平山、邓中夏、阮啸仙等到会演讲。1926年5月5日,为马克思诞辰纪念日,团广东区委、中华全国总工会、广东省农民协会、广东妇女解放协会等在广大礼堂举行纪念演讲大会,邀请郭沫若、陈启修、彭述之等演讲马克思生平及其学说。1927年1月21日,中大学生会等团体在中大操场举行列宁逝世纪念大会,李济深、孙炳文、邓中夏等到会演讲。

广大设灵堂沉痛悼念中山先生反帝反封建集会举行之场所。1924年12月23日,广州反基督运动大同盟在广大举行成立大会,选举广大郭寿华、蓝裕业等7人为执行委员。后邀请周恩来、廖仲恺等莅会发表“基督教与帝国主义”等演讲。1925年6月2日,广大学生会等联合广州工农兵学各界,在广大操场举行援助“沪案”的示威大巡行。1926年2月2日,广东统一青年运动大会在广大礼堂召开,恽代英、谭平山、沈雁冰等陆续到会演讲。1927年2月25日,国际反帝武力干涉中国运动大会在中大隆重召开,印度、安南、缅甸、韩国、波斯等在粤的被压迫民族团体参加,说明在中大举行的反帝活动与世界被压迫民族革命的相关性及国际性。

结 语

有人说过1924年初中国历史上有三件互相关联的大事,指的是在广东高师礼堂召开的标志着国共合作开始的国民党“一大”,以及为了落实大会宣言与决议而先后相差一个月设立的国立广东大学与黄埔军校两个文武兄弟大学,两校都是国共合作的重要结晶,孕育了丰富的红色基因,广大、中大因共产党人参加筹建尤为突出。广大是亲手创建者孙中山晚年革命与教育思想升华和付诸实践的结果;共产党人与进步人士是广大、中大重要创立者以及学科的设立、推动发展者。学校是共产党人进行组织创设、干部培训和政治教育的重要阵地,并成为国共两党共同发起的国民大革命活动的重要空间场域。正因为如此,第一次国共合作破裂后,中大被开除的共产党员、共青团员以及嫌疑师生员工高达489人之多,约占全校总人数的四分之一。这也从反方面证明中大红色基因丰沛与强大。这是一种既不同于如华北大学那样纯粹红色基因,亦非在某一大学发展过程中注入的红色文化,而是一种与生俱来的新的糅合型红色基因。它奠定了1949年以前中大红色基因进一步发展的源头血脉,成为中大精神宝贵而不可或缺的重要组成部分,格外值得珍视和传承。