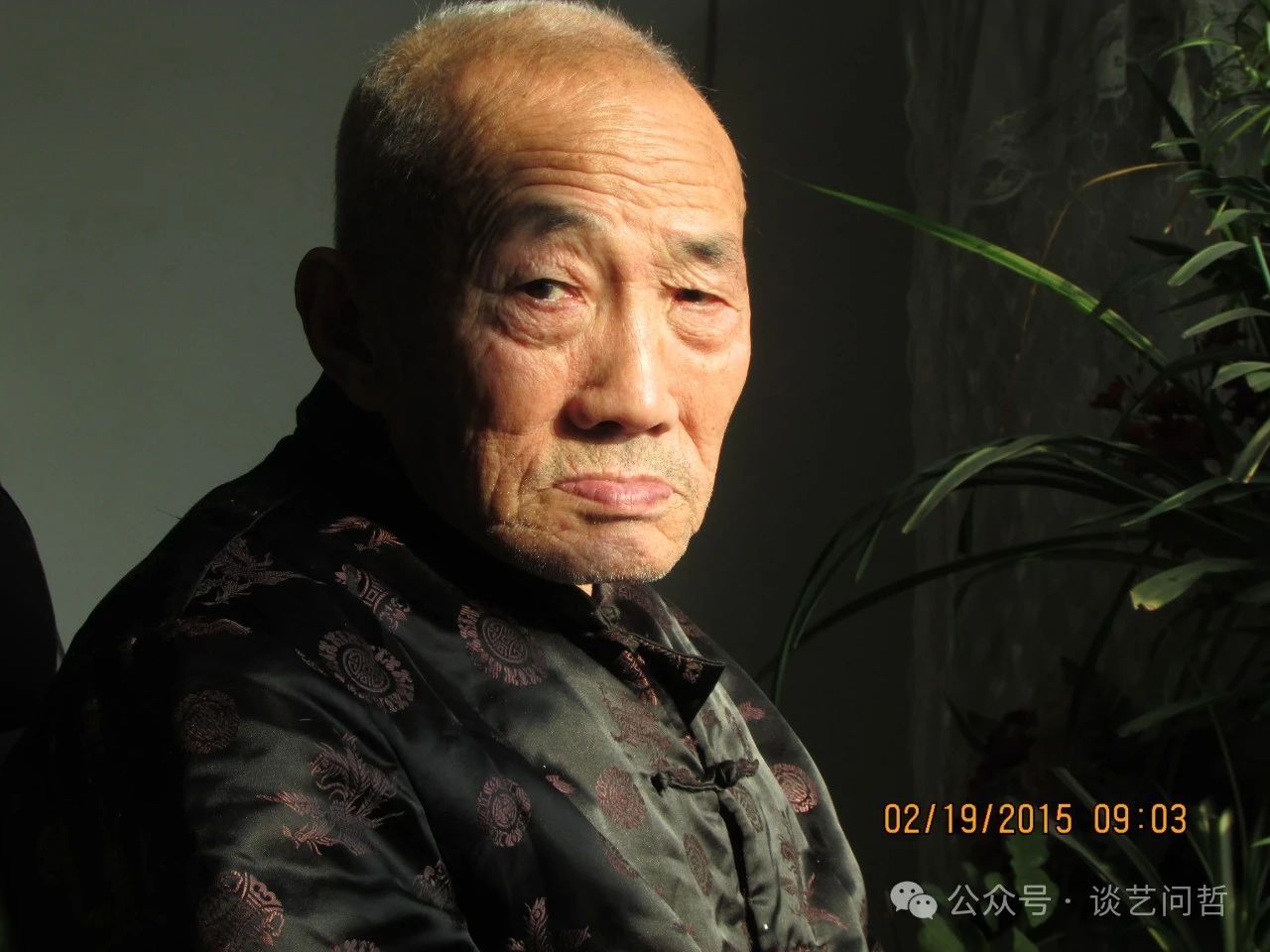

先君云亭先生像

2015年9月7日,先君(讳玉华,字云亭)遽归道山,享年七十三岁。

十年来,无数次与父亲在梦中相遇。虽然父亲生前一两年已坐上轮椅,甚至生活不太能自理,但梦中的父亲却依然为着每个子女的发展,为着整个家庭殚精竭虑、费心操持。十载光阴,父亲从未离我们而去,父亲就在我们身边……

一

自幼时起,父亲在我们心目中就是一个“严父”形象。他的严厉,不仅在于对待读书治学上的一丝不苟、实事求是,更在于严格要求子女在为人处事上的敬业乐群、坚守原则。

父亲在家中有着绝对权威,有时因琐事发脾气声调很高,我们姐弟五人往往十分害怕,那时甚至对父亲有所“怨恨”。长大以后才慢慢理解,父亲的精神世界极其丰富且命途多舛,他的“严厉”背后,实际包含着对儿女、对家庭、对事业甚至对时代——深沉的爱。

父亲一辈姊妹七人,父亲最小,上面有三个哥哥、三个姐姐。据父亲讲,爷爷出身贫寒,当年给地主家扛活,最敬佩的便是有文化的乡绅,因此拼命劳作,支持儿女读书,做一个文化人。父亲兄弟四人和最小的姑姑都曾当过老师,县里教育系统开会五人齐聚,当时有“一门五教员”的美誉。

父亲成绩素来优异,初中考取县城一中。1960年中考时,班主任强烈建议父亲念高中将来考大学,但因其时正值三年“生活困难”时期,家中境况极为窘迫,于是父亲放弃高中,转而报考位于商河的乐陵师范,读的是一年制的“速师”(速成师范),为的是次年便可拿工资养家。不料1961年毕业时,因特殊社会情势,学校无课可上,只得去公社粮站临时帮忙,收入极为微薄,几乎无法养活自己。恰逢1961年初中央八届九中全会提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,给退出公职人员补偿一定数量的土地,以缓解公职人员的工资压力。于是,刚刚好不容易获得“公家人”身份的父亲,为了生存而重回农村,再次成为中国最底层农村的一介贫民。

上世纪六十年代的华北农村甚为贫苦,在政治风潮中,父亲因为刚正不阿的性情而遭遇重大挫折。1968年,父亲与母亲携带年幼的大姐、二姐和尚在腹中的三姐,北上闯关东,试图在吉林某地落户。因情势不允,三个多月后,又回到山东阳信老家。其后,父亲做过多年的村镇小学、联中民办教师,被聘任为县城方志办的编纂人员,曾是县乡文艺宣传队的骨干,七十年代在本村教授革命样板戏《红灯记》的排演,还做过当地窑厂的司务长等。虽然生活穷困潦倒,父亲却有着极为丰富的内心世界和突出的文艺才能,他用坚韧毅力和高远理想,使一个贫困的农民家庭变成了令人尊敬的“书香门第”,也在很大程度上点亮了乡土中国的“文明”之光。

二

父亲是一个真正多才多艺的人,他有着多方面的文化“手艺”,在文史、书法、音乐、中医、体育乃至堪舆诸方面,都有着不俗的造诣。

从学历看,父亲只是一个初中中专生,相当于高中一年级水平,但他总能利用一切条件勤苦自学,经史子集四部均有广泛涉猎,知识非常广博,且在诸多专业问题上富有洞见。

父亲笃好文史,尤喜创制诗文,保存下来的文稿近二百篇。2009年我自武汉来到中大后,曾为父亲编辑过一部诗文集《人生河》。“人生河”之名,取自父亲自创的一首歌的名字,寄寓了他诸多的人生感悟。父亲的相关作品曾获全国性奖项,格律诗也曾发表于正式文学期刊。

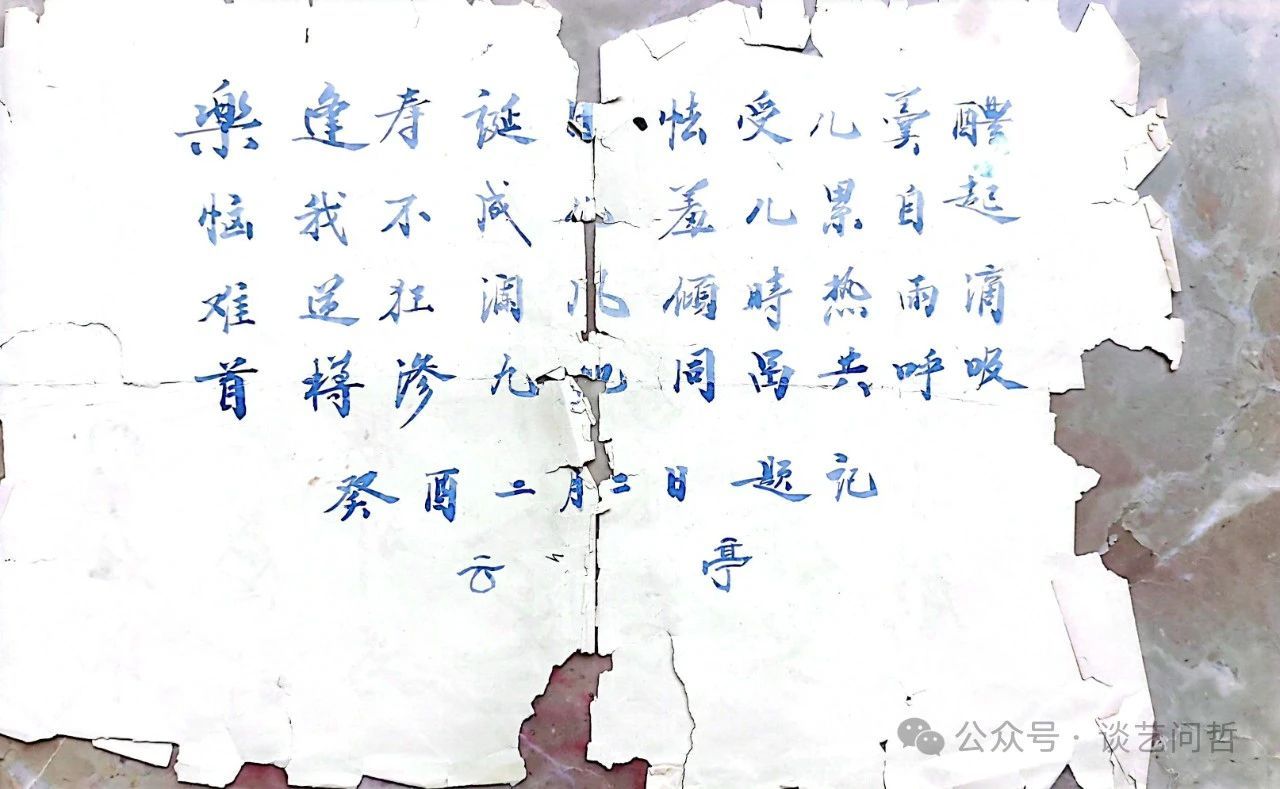

先君五律《共呼吸》诗稿

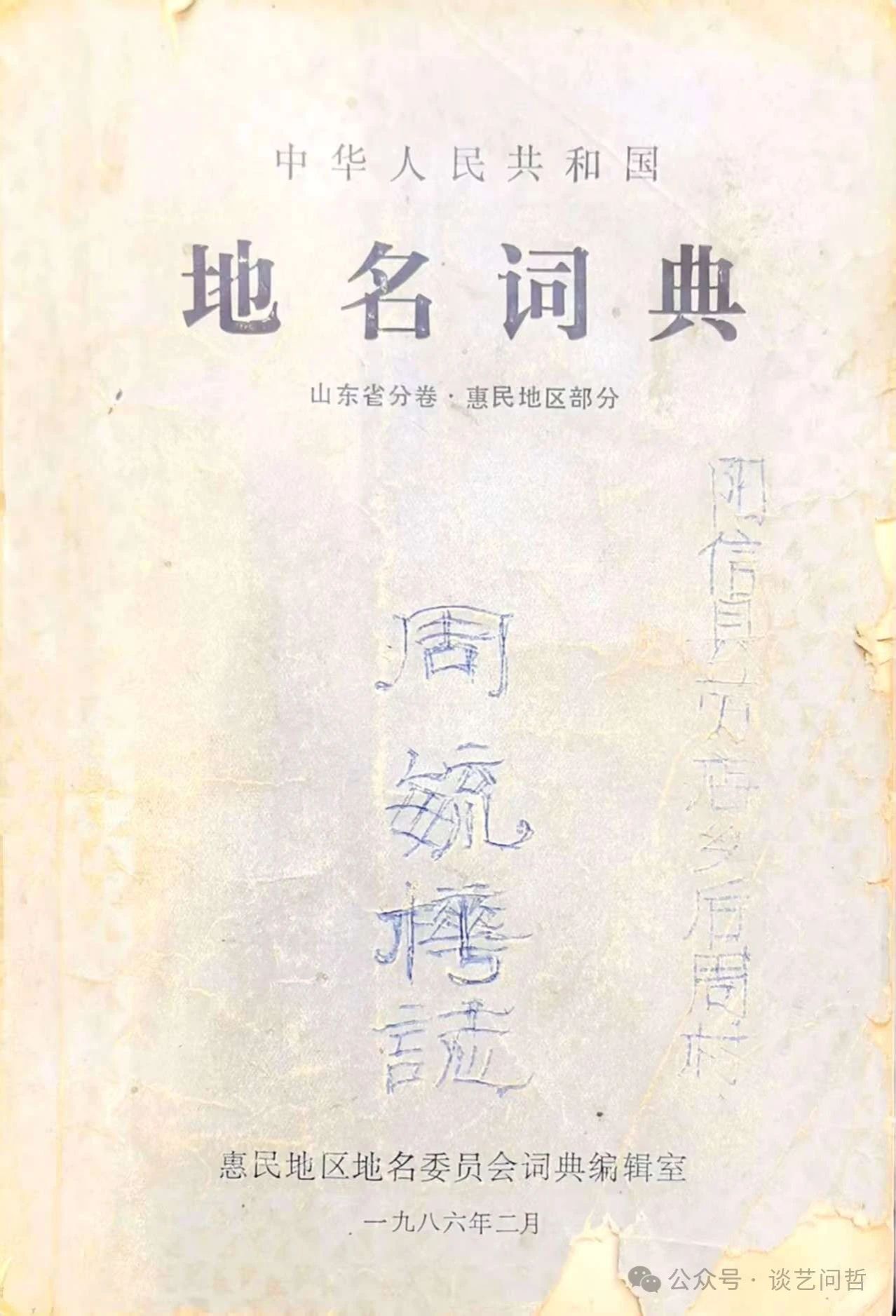

父亲自幼酷爱书法,家中也收藏有诸多经典名帖。父亲的书法瘦硬刚劲,一如他的为人。犹忆尚读小学时,父亲指导我每天临习颜真卿《多宝塔碑》、黄山谷《松风阁帖》等碑帖数种,书法因此也成为了我的一项特长。1992年高考,我还因参加山东省首届艺术专长加试而获20加分,从而助力考取大学,改变了命运。正因为在文史及书法方面的专长,父亲于1981-1982年被阳信县地名普查办公室聘请为编纂人员,成为一名地方史志工作者,为山东省地名词典的编纂作出了实际贡献。

先君藏《中华人民共和国地名词典》(惠民地区部分)

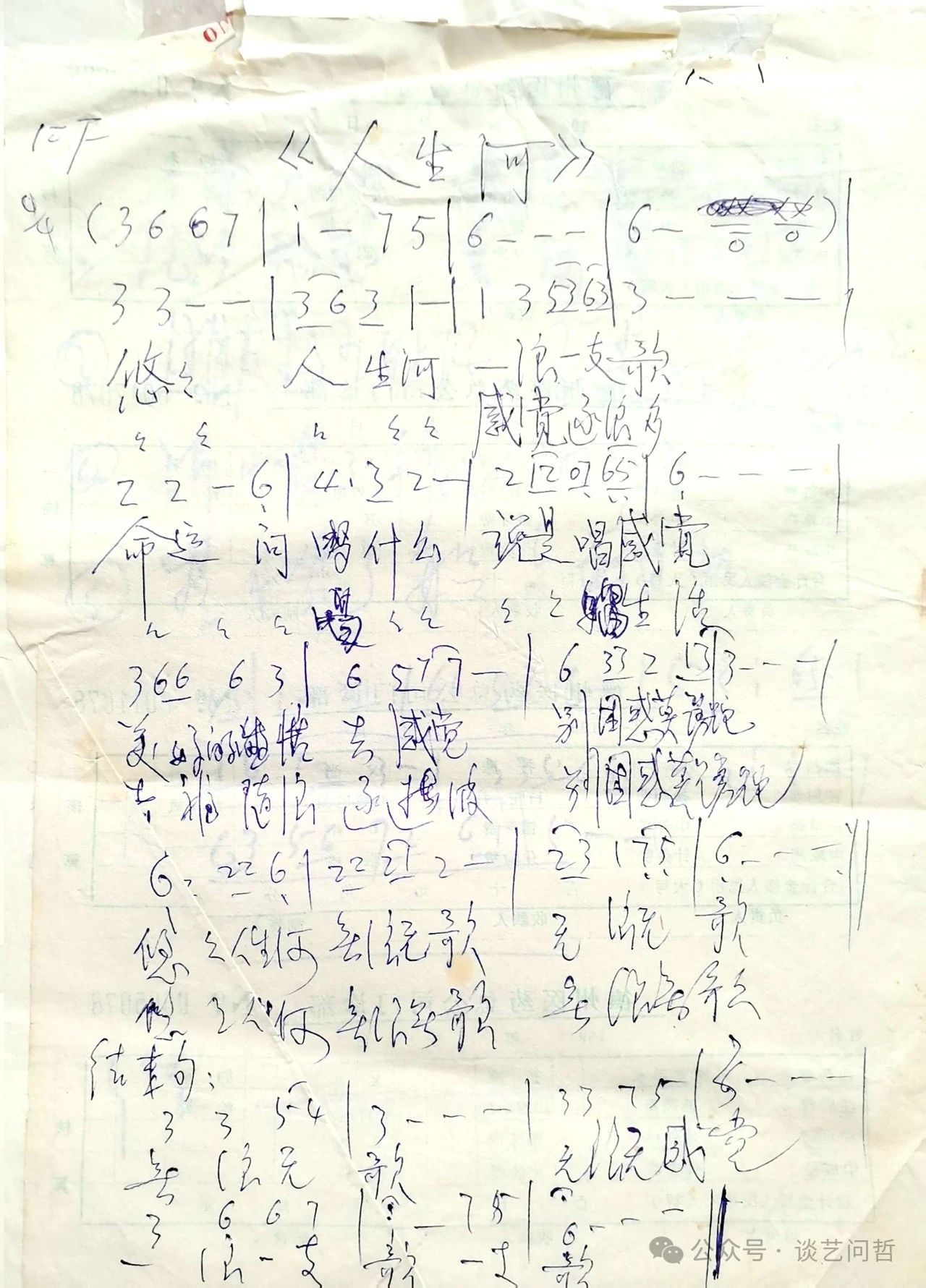

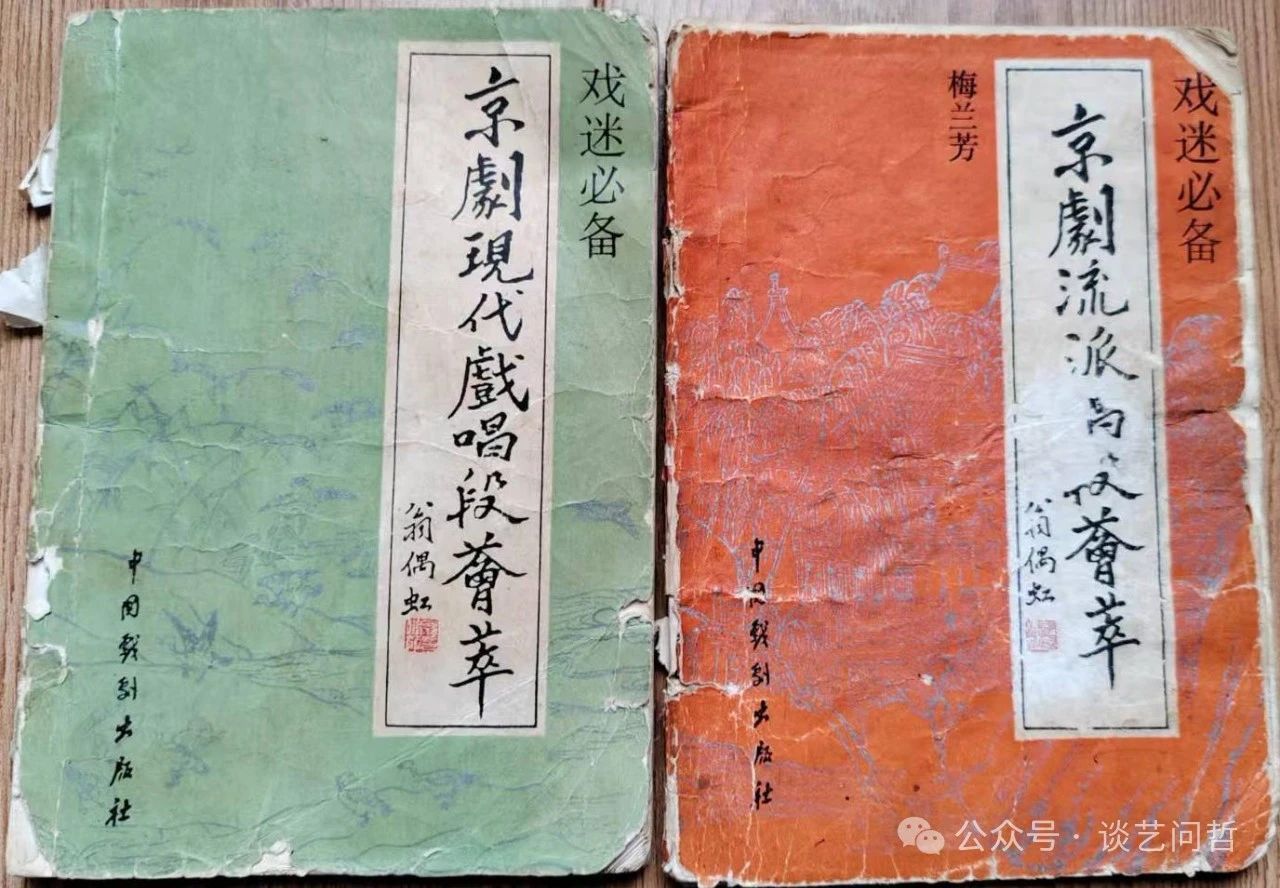

父亲及几个伯父、姑姑皆擅音乐。据父亲讲,二伯父还能背下几出整本京剧。父亲于音乐不仅是爱好,还曾在县城文化馆接受过系统的音乐理论培训,至今依然保留着他当年的听课笔记。父亲自己作词谱曲的《人生河》等作品,曾得到德州市文化馆音乐专家的激赏。

先君《人生河》创作手稿

父亲不惟能熟练演奏二胡、京胡、笛子、口琴,还会自制二胡、京胡、板胡、月琴等乐器。父亲不轻易开口演唱,但我听过几次他唱的现代京剧选段,以及电视剧《蹉跎岁月》主题曲《一支难忘的歌》等作品,从音色到方法都很专业。幼时夏夜躺在院中凉席上,父亲边听收音机里的音乐或曲艺节目,边为我们作出赏析,我们姐弟由此得到珍贵的音乐启蒙,对京剧、豫剧、吕剧、河北梆子等剧种,对蒙古长调、陕北道情、山东琴书等形式有了初步了解,也在父亲的二胡声中接触到了《二泉映月》《良宵》《江河水》《夜深沉》乃至《绣金匾》《红梅赞》等经典曲目。每忆及此,二姐总是感慨,父亲一把胡琴影响了她的一生。父亲曾亲自教授并二胡伴奏《绣金匾》,带着二姐唱遍全公社甚至整个县城。在逼仄阴冷的老宅南屋,父亲一把胡琴让全家生活充满温暖和欢乐。当时总有很多乡亲喜欢来家里串门,就是为了听父亲操琴、二姐演唱的《红灯记》选段,尤其是铁梅那段著名的《爹爹给我无价宝》……

先君自制京胡

先君案头所藏京剧唱本

父亲多次提到,人的“聪明”表现在诸多方面,不惟学习成绩一个标准,擅长音乐便是人“聪明”的一个重要方面。至于今日,方知父亲是从诉诸听觉的“用耳之道”这一高度去理解音乐的。

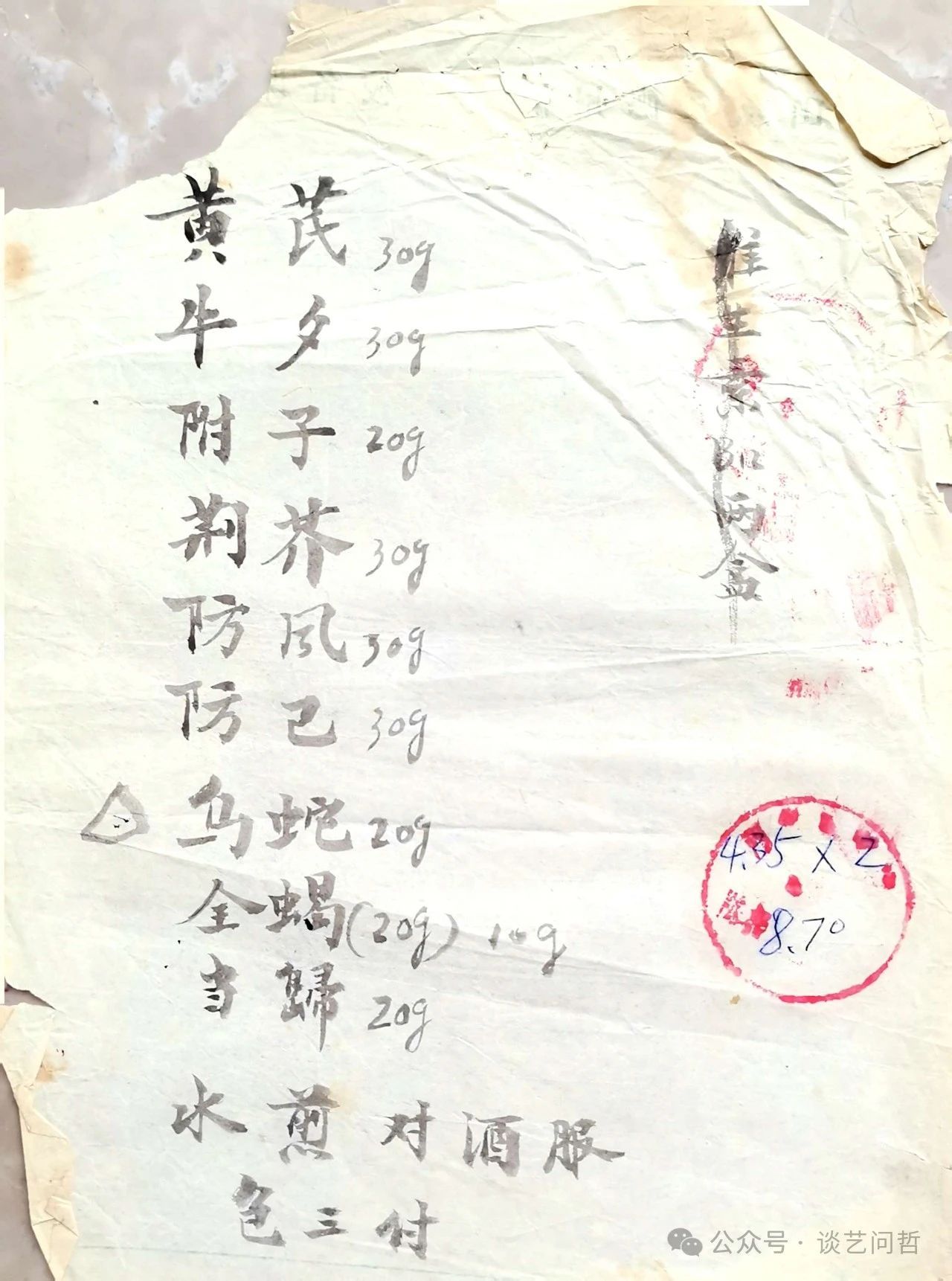

父亲还担任过一段时间的“赤脚医生”,并曾在县城卫校进修过两年医学课程,在中西医方面皆有良好素养。早年凭借经络推拿医好了本村患者的腹痛顽疾;凭心理和药物双重治疗,医好了县城医院无计可施的一位患者的胃病;又曾根据明版《审视瑶函》,医好了一位大学生亲戚的深度近视,堪称真正的“妙手回春”。1980年代,父亲患脉管炎,一度腿疼无法行走,曾去就医而不得缓解,后来翻检医书自己开方吃药而得以康复,有专业医生直呼惊奇。彼时父亲还曾计划在老家开一间诊所,后因资格审批过于复杂而作罢。父亲与我们聊天时,也常谈论一些医学常识,常结合中国传统文化来谈医病医身医心的道理,“神经官能症”“阴阳虚实”等术语,《伤寒》《金匮》等医典,正是最早从父亲那里获知的。

先君开的中医处方,吾曾持之去药店抓药

父亲年轻时还是一位体育健将,凭智慧、灵巧和意志,摔跤可以掀翻比他身躯健壮近乎一倍的大汉;全县教育系统运动会,曾获教师组百米冠军……

我们姐弟五人,或多或少都从父亲身上遗传了文艺、体育方面的基因,读书期间,几乎都曾是学校的文艺骨干。文体方面的素养,也使我们的生活多姿多彩,充实光辉。

不过,生于乡土长于乡土的父亲,决非仅知“吟诗作对”的“书生”,他既擅厨艺又擅农艺。农业生产中的耕耩镬耙,无一不精通,农活干得又快又漂亮。只是在从事农事时,父亲也总爱思考,总能以具有创造力和想像力的方式艺术化地完成。在我看来,父亲的生活世界,无一不是“志于道”而“游于艺”的。

三

先君既是“严父”,更是“慈父”,在家庭教育及文化引导方面,他用心而耐心,常常能点石成金,化腐朽为神奇,堪称一位真正的“教育家”。

父亲擅长教学,他能巧妙运用启发式教学,让不得作文要领的调皮男生成为写作高手。父亲的才艺在教学中也发挥了重要作用,国家推广普通话期间,父亲作为当时农村极为稀有的会说普通话的老师,曾经为公社全体语文教师辅导《朗读漫谈》。对于教学本职工作,父亲恪尽职守,一心为公,哪怕耽误农活,不理家务,也要认真备课,以学生学习为先务。在担任本村小学教师时,父亲曾接手过一个基础甚差的班级,因上面有成绩考核要求,父亲倾全力扑到教学上,一年后这一班级全公社会考位居中上,创造奇迹,父亲却因绞尽脑汁而头发近乎全白……

父亲秉持祖父教诲,重视教育,眼光长远,与母亲辛苦操劳,再苦再难也要供养子女读书。我们姐弟五人,除大姐在家庭极度困难的情况下升上初中主动辍学外,其余四人均考取大学,这在当地农村颇为少见。期间父母经历的艰辛苦难,实一言而难尽!

父亲对待我们的教育虽然严厉,却甚讲究方式方法,决非“家长制”式地强制服从。他总能以平等的姿态、春风化雨般让我们获得成长。犹忆幼时村里每有电影放映,回到家中并不能马上休息,而是全家围坐,父亲在聊天漫谈中,启发我们每人说出这部电影的主题为何?技艺怎样?人物性格如何表现?矛盾冲突如何展开?当时似不觉察,后来想想,却是极好的艺术鉴赏、语言表达、思维逻辑的训练,这让我们终生受益。

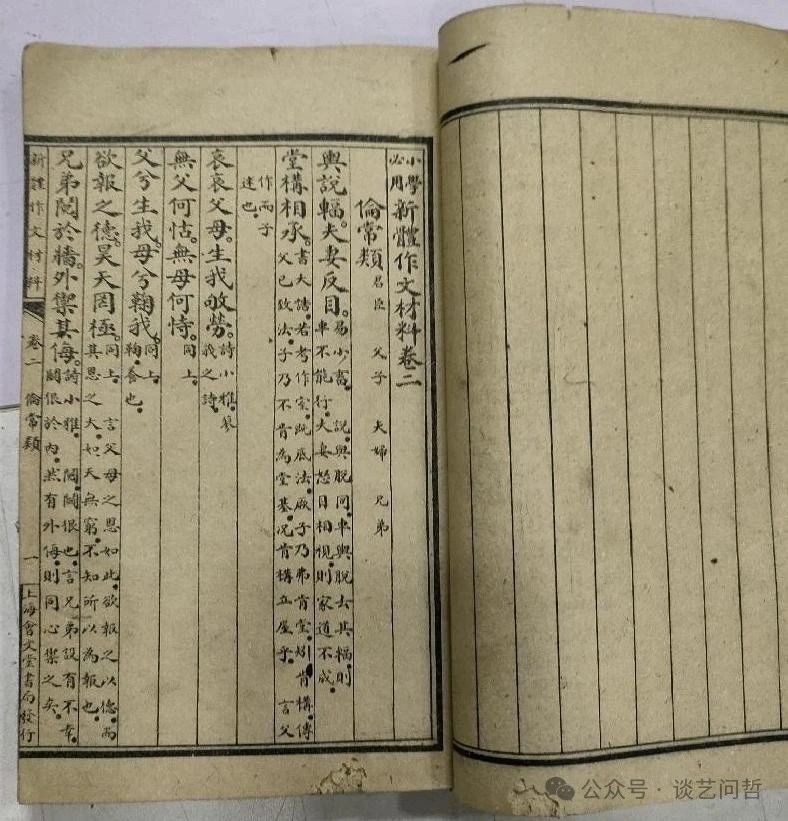

先君藏《新体作文材料》书影(上海会文堂书局1921年版)

我的小学在本村,初中便去离家三十里外的县城一中了,每周方可回家一次;高中考取位于地区驻地的一家省级中学,离家一百余里,两三个月才能回一次家。记得每次还家,父亲总会与我聊天到夜半,从家史村史到国家社会,从孔孟老庄到琴棋书画,畅所欲言,无所不谈。至今还记得父亲教我的几条经典语录,分别是:“出必告,反必面”(《弟子规》)、“事父母几谏”(《论语》)、“父有争子,则身不陷于不义”(《孝经》)。当时并不晓得文献出处,父亲只告知其中立身处世的道理。后来才知道父亲是从一套民国印行的线装书《新体作文材料》上来的,这套书应该是父亲研习经典的一套收藏。其书虽标明“小学必用”,却是按天文岁时、伦常交友、言语行事等分为若干类,从经传诸子中挑选经典语录汇编而成,是一部质量很高的经典读本。父亲看似无意的“聊天”,实则是为子女开设的“家庭文化讲堂”,让我们自幼就能受到传统经典的滋养。最近这些年,我创办“习之堂儒学馆”,举办系列文化展览,其中就有诸种先君的手泽;为家人开设《学而国学小讲堂》,又把父亲当年教授给我的经典语录讲给女儿听,实现了一家三代的家庭文化传承。

在我们心目中,父亲虽身处最底层农村,心中却始终怀有高远的文化理想,他的一生始终不离读书写作,他的人生因此无比丰盈而超俗。二姐三姐的求学之路并不平坦,均曾遭遇过较大挫折,精神状态一度面临崩溃。父亲总是耐心作心理疏导工作,最终艰难度过危机。记得二姐当年中考被人“顶替”,情绪极其低落,险些失控。父亲悉心开导,为她梳列了数种未来人生之路,最后鼓励二姐说:“大不了,我们父女一起写小说!”七十年代末八十年代初的中国,“文学梦”具有无穷的精神感召力!其时还是农村小学生的我,也能切实感受到“一起写小说”这句话背后强大的精神力量,真正体会到父亲对于儿女的那份慈爱与柔软。在我幼小的心灵中,父亲的形象是何等地光辉与伟岸!

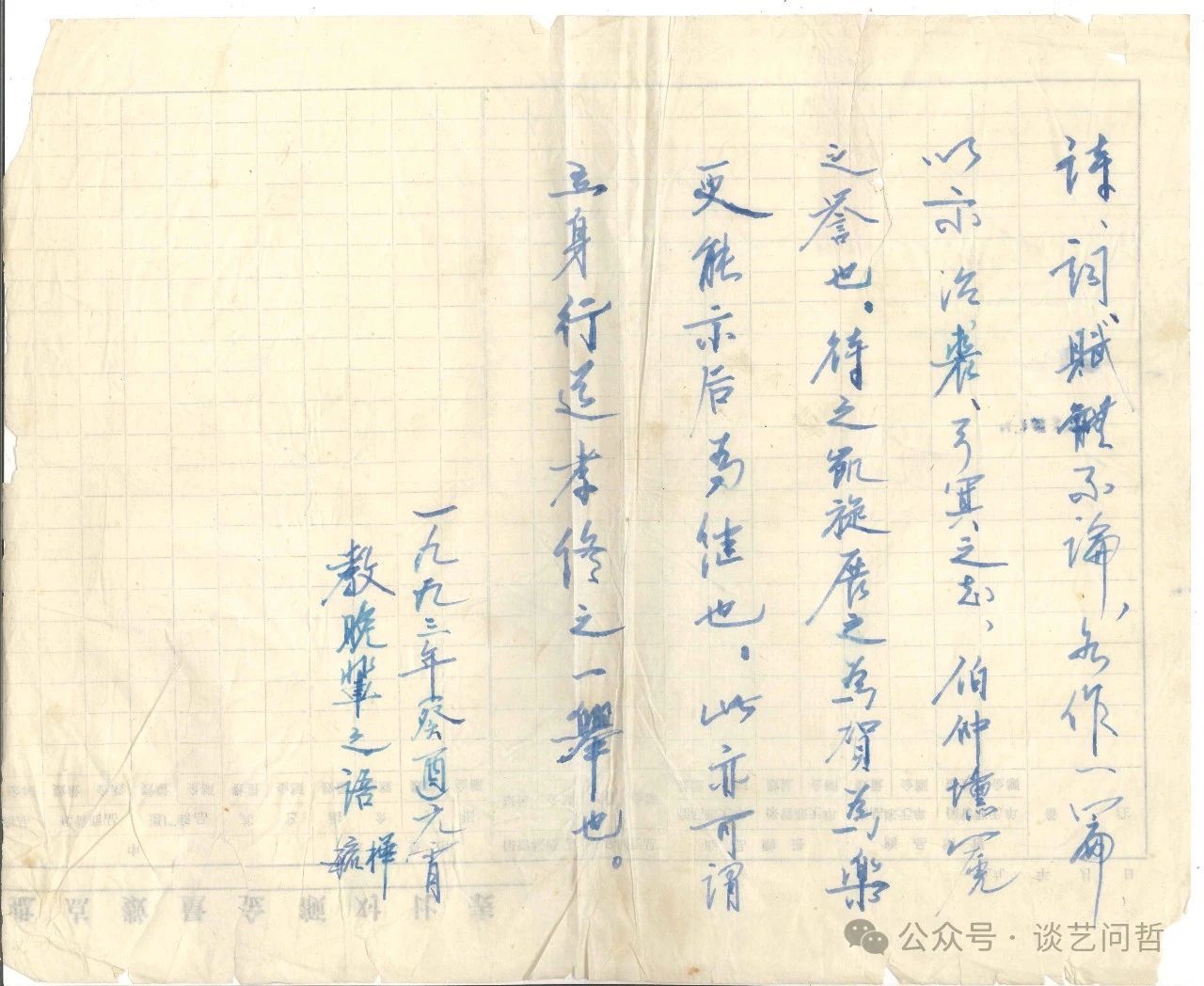

1992年,我与四姐及堂哥春伟同年考取大学。大一寒假还家,元宵节当天,父亲备好美酒佳肴,待我们三人坐定,拿出一纸,上写:

诗、词、赋体不论,各作一篇,以示冶裘弓箕之志、伯仲埙箎之誉也。待之凯旋,展之为贺为乐,更能示后为继也。此亦可谓立身行道、孝终之一举也。

先君《教晚辈之语》手稿

原来,父亲是给我们现场出题作文,其意一在锻炼写作,二在涵养德性,培育志向。三人现场各有撰作,虽甚粗疏,然获此庭训,诚吾辈之幸也!今年寒假,在珠海博雅苑整理父亲遗稿,得以检出1980年父亲与邻村同事董树梅老师等人的酬唱诗作数则,乃是冬日夜晚到吾村看电影后父亲邀来我家的雅集之作。虽不甚工,却也有趣。至于今日,我依然觉得在贫寒乡村能有如此文雅之举,是父亲具有高迈文化品格的生动体现,也是“文在乡野”的有力明证,我要向先君致以崇高敬意!

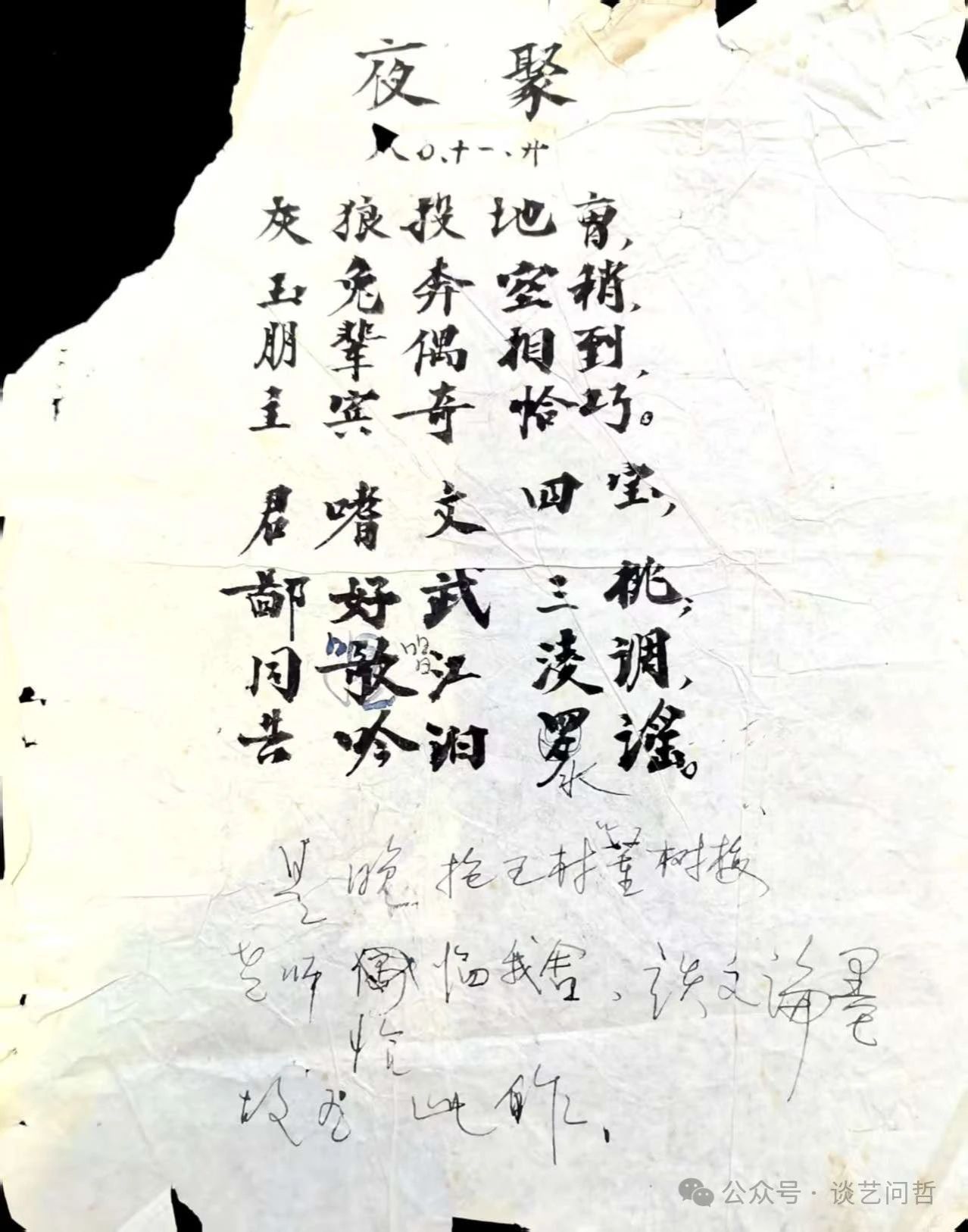

先君与同事董树梅老师等雅集诗作手稿

1993年,父母自阳信农村老家徙居德州,跟随在德州工作的二姐生活,十余年后又迁济南。德州期间,父亲除写作了大量诗词,还开始创作带有家史村史性质的长篇小说《沧桑》。惜乎仅开了数万字的头,便因各种现实缘由搁笔,成为父亲永远的“断章”……

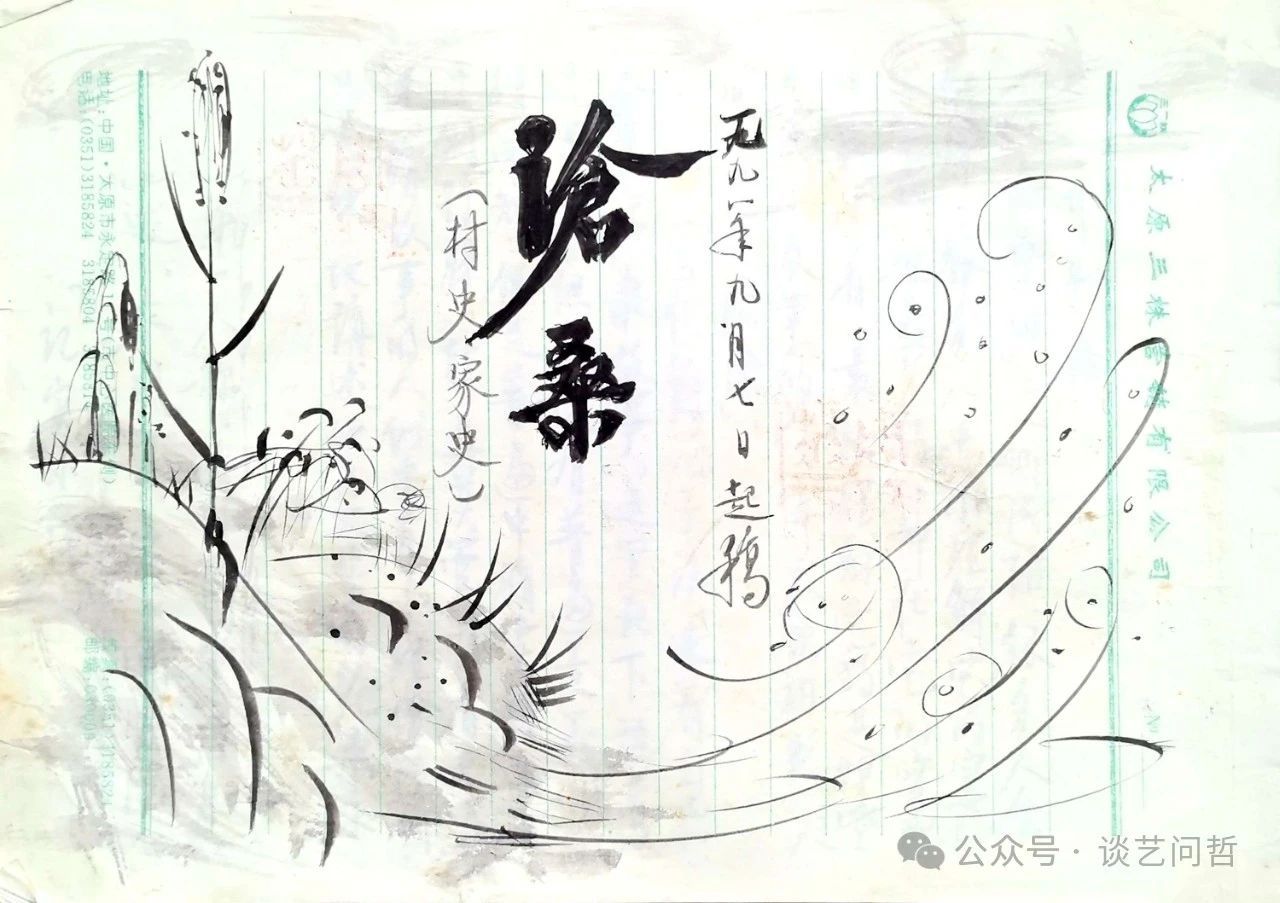

先君小说《沧桑》封面

四

父亲从来都是一位思想者,甚至是一位“哲人”。思考,是父亲的一门重要“手艺”。作为一位布衣文化学者,父亲身上具有浓郁的诗人气质,他的哲学堪称“诗化哲学”。

父亲的床头,有两个大的相框,里面摆放一些老照片,以及自己抄录的诗词警句。其中便有鲁迅先生《记念刘和珍君》中的:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”我能体会到父亲作为一个思想者所承受的那份孤独和坚执。相框中还有父亲早在1980年于阳信后周老家绘制的一幅水墨小品,在我印象中,这应该是他唯一的山水画作。画作主体是一株枯树,树叶稀疏而枝干虬劲。父亲自题曰“精神”,然“精神”二字皆笔画残缺,父亲当以此画寄寓他坎坷的人生际遇以及永不妥协、刚正持守的精神品格。父亲的精神世界其实并不灰暗低落,他总是引导自己及家人朝着积极的方向奋进。因此,案头相框中同时又摆放了他抄录的唐代诗人王之涣的《登鹳鹊楼》,以及主席的名作《卜算子·咏梅》。

先君《精神》画作原稿

曾有一个夙愿,计划在某一场合演唱父亲自作的那首《人生河》,此曲旋律优美深沉,歌词也极富哲理:

悠悠人生河,一浪一支歌

命运问,唱什么,说是唱感觉

美好的生活,生活的美好

会感觉,不困惑

悠悠人生河,无浪无有歌

无浪无歌无感觉

不留人生河

悠悠人生河,一浪一支歌

在曲谱最前,父亲还配上了一段朗诵词:“追求、坎坷、辛酸、欢乐,徘徊、沉默、奋起、收获,汇成这人生的河。它该是怎样的旋律?还不是那浪头的歌!”特别欣赏父亲把命运视为“感觉”,这一“感觉”其实有强烈的主体意识,只有自身积极面对人生,才能掌握自己的命运,从而创造属于每一个人的“美好生活”。而“无浪无有歌”、“一浪一支歌”的比拟,不惟耐人寻味,而且包含着深刻的人生辩证法,能给人以无限精神鼓励和诗意遐想……

在严酷的生活现实面前,父亲往往选择“隐忍”,这不是对人生的妥协,而是一种积极的策略调整。父亲经常抄录《孟子·尽心上》的一段名言,所谓“穷则独善其身,达则兼善天下”,这正是父亲持守的人生信条。1980年代初,父亲教学业绩突出而遭遇工作中的某些“不公”,因作五言《答劝事》云:

虽有几篇治病方,

浮沉迟数难思量。

病不自医怎外闯?

不如留艺归儿郎。

这里的“留艺归儿郎”,其意便指将主要精力从在外建立事功转移到家庭教育、儿女成材上来,如此才有了后来我们姐弟五人的读书改变命运。在其时农村“读书无用论”颇有市场、家庭经济极为拮据的情形下,父亲的这一抉择,何其艰难和英明!

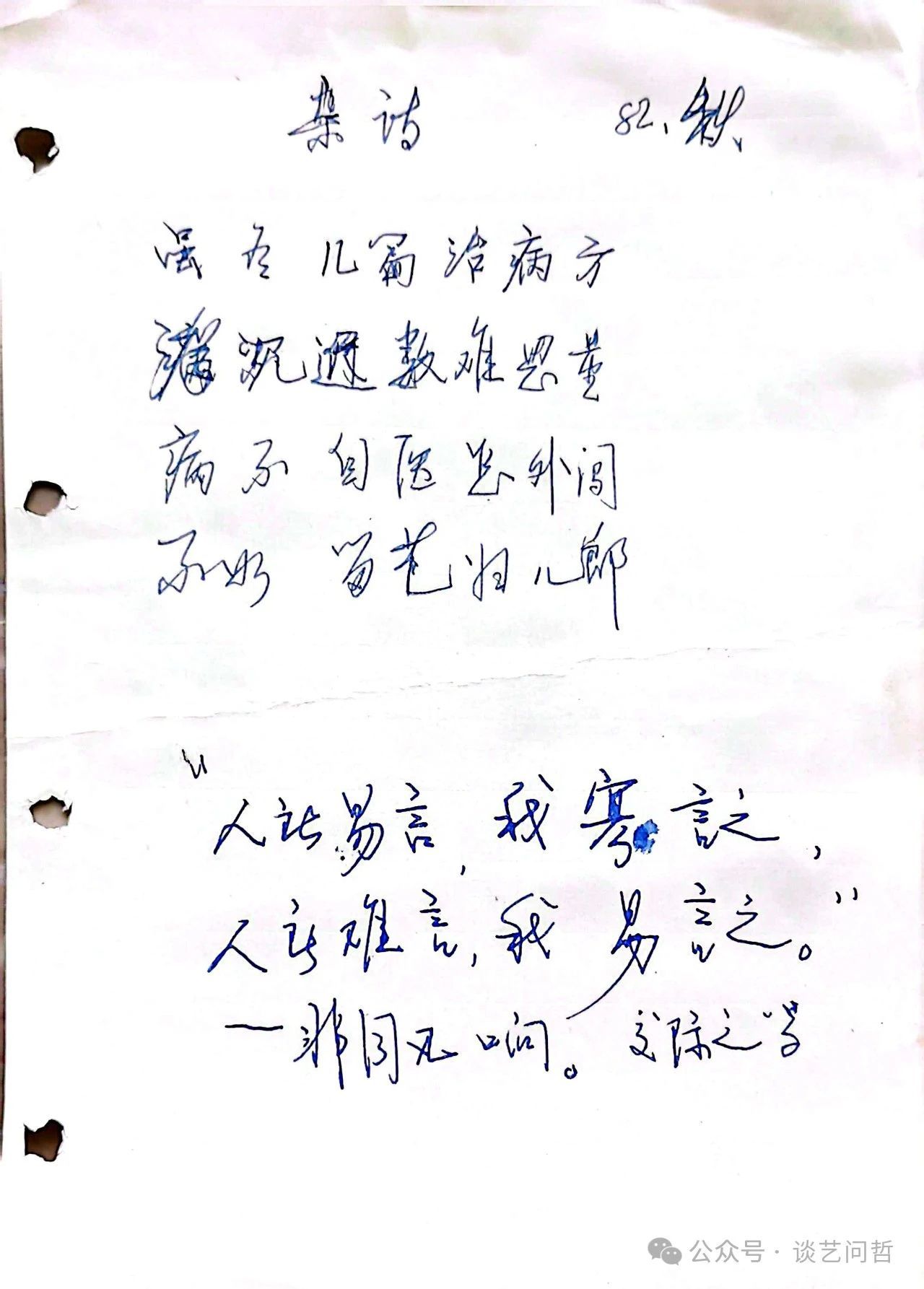

先君《答劝事》(又名杂诗)诗稿

五

二○○六年二月初二,先君六十四岁生日,吾当时还在武汉工作,曾作小诗一首庆贺。其辞曰:

江阴六七载,小女忽绕旁。

晨昏久废置,远儿愧爹娘。

狷父最怜子,介叟数柔肠。

待吾春秋替,再作一老狂。

据母亲言,父亲收到此诗颇感欣慰,言吾知其心意也。父亲七十寿诞,吾还曾与小女仿白石笔意合作一帧《寿桃》,以表达对父亲的祝福。惜乎天不假年,父亲最终还是离我们而去,给我们留下了无尽的思念与哀伤。

前几年,至少有两次,广州媒体的朋友约我清明节写点回忆父亲的文字,最终均遗憾未能成稿。决非无暇,而是内心不愿触碰那些引发感伤的往事。尤其到了晚年,父亲偶尔也会流露一丝伤感,常感慨自己“房无一间,地无一垄”。但在我们看来,父亲的每一门精湛“手艺”,都是一种伟大“制作”,给予了我们无穷的精神财富,提升着我们的人生境界,护佑着我们走得更稳更远。

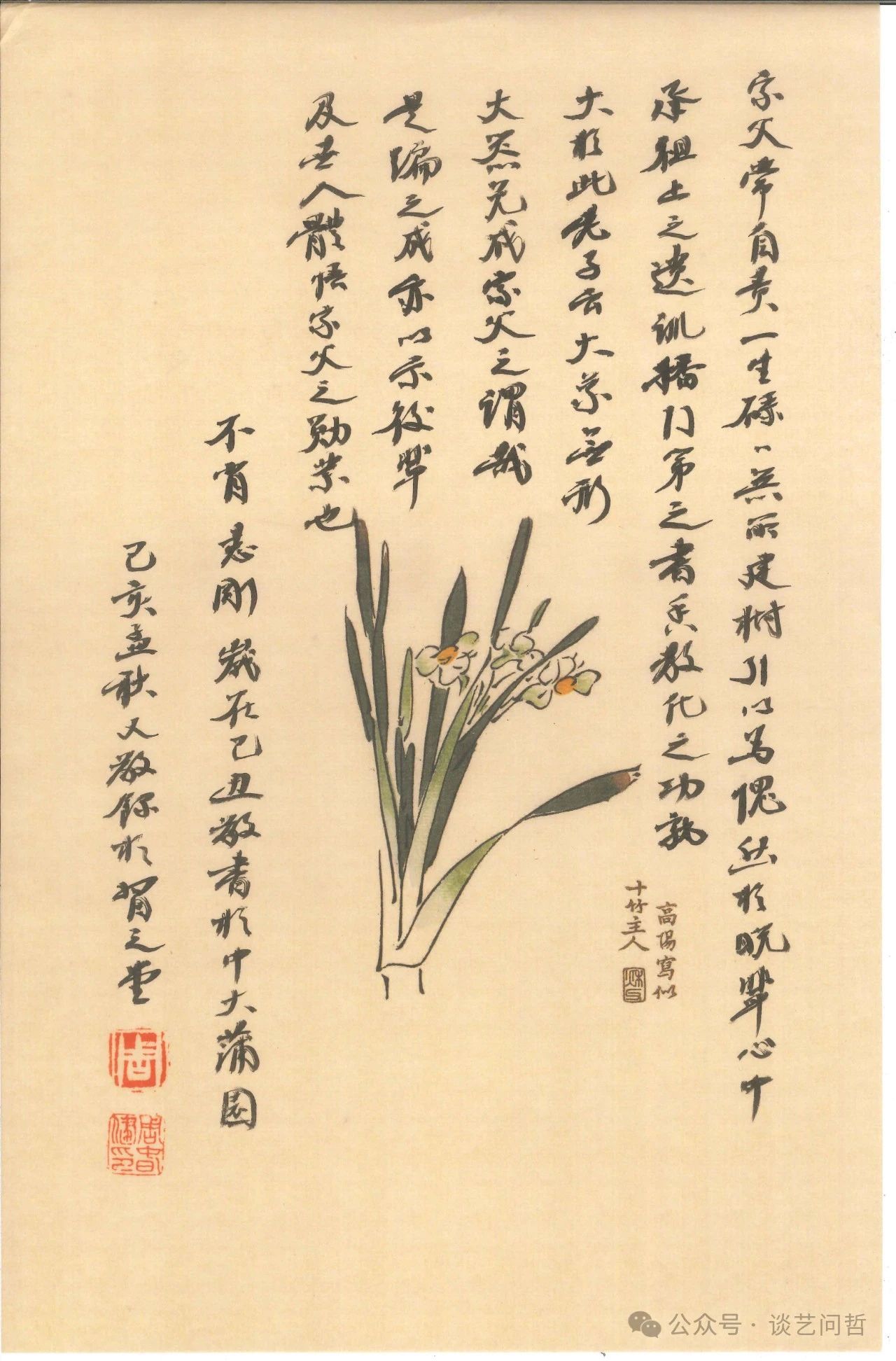

先君诗文集《人生河·弁言》,春健敬录

在父亲《人生河》诗文集的弁言中,我曾写下这样一段文字:

家父常自责,一生碌碌,无所建树,引以为愧。然于晚辈心中,承祖上之庭训,播门第之书香,教化之功,孰大于此?《老子》云:“大象无形,大器免成”,其家父之谓哉!是编之成,亦以示后辈及世人,体悟家父之勋业也。

父亲的人生,充盈而丰满;父亲的境界,独立而高标!

谨以此文,敬献给慈爱而伟大的父亲!

乙巳端月

于珠海博雅苑

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/SF6D8zU9DsG_8R7XD4iDyQ