中大新闻网讯(通讯员陈鋆、赵现廷)2024年3月28日,中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授团队受邀在国际学术权威期刊《细胞》(Cell)发表了题为“中国抗肿瘤药物研发与临床研究:挑战与机遇”的专家评述。

近些年,中国生物医药行业创新能力飞速提升,临床研究水平也与国际接轨,新药发展迈向真正意义上的原研和创新方向,但是,仍存在一些问题亟待解决。该文深入剖析了中国在抗肿瘤药物研发和临床研究方面所面临的挑战与机遇,通过这一专题评述,研究团队希望能够让世界更关注中国肿瘤临床研究的发展和贡献,直面存在的问题挑战并思考如何解决提高,进一步促进中国抗肿瘤新药研发与临床研究的健康发展,为全球癌症患者带来更多的希望与机遇。

中山大学肿瘤防治中心在抗肿瘤药物临床研究,特别是消化肿瘤、鼻咽癌等中国高发肿瘤的临床研究方面处于国际领先地位,近五年临床研究结果被NCCN国际指南采用48次,发表四大临床医学期刊论文数量在全球癌症中心名列前茅。作为我国抗肿瘤药物临床研究的领军人物,徐瑞华教授牵头了多项国际多中心临床研究,实现了结直肠癌诊治系统创新,破解了消化肿瘤免疫治疗疗效差的难题,使消化肿瘤诊治达国际先进水平。近期,徐瑞华教授牵头的多个临床试验项目接受了美国食品药品监督管理局(FDA)及欧洲药品管理局(EMA)的核查,并顺利通过(no major finding , no minor issue),获得了国际同行的高度赞誉;基于此,创新药物特瑞普利单抗成为首个进入美国市场的中国本土自主研发、生产的创新生物药,创造了新的历史。

鉴于中山大学肿瘤防治中心团队在全球抗肿瘤临床研究领域的卓越贡献,在Cell杂志创刊50周年之际,徐瑞华教授团队受邀为Cell撰写中国抗肿瘤新药临床研究专题评述。这是该杂志创刊50年来,首次约稿发表中国肿瘤临床研究领域的专题评述。

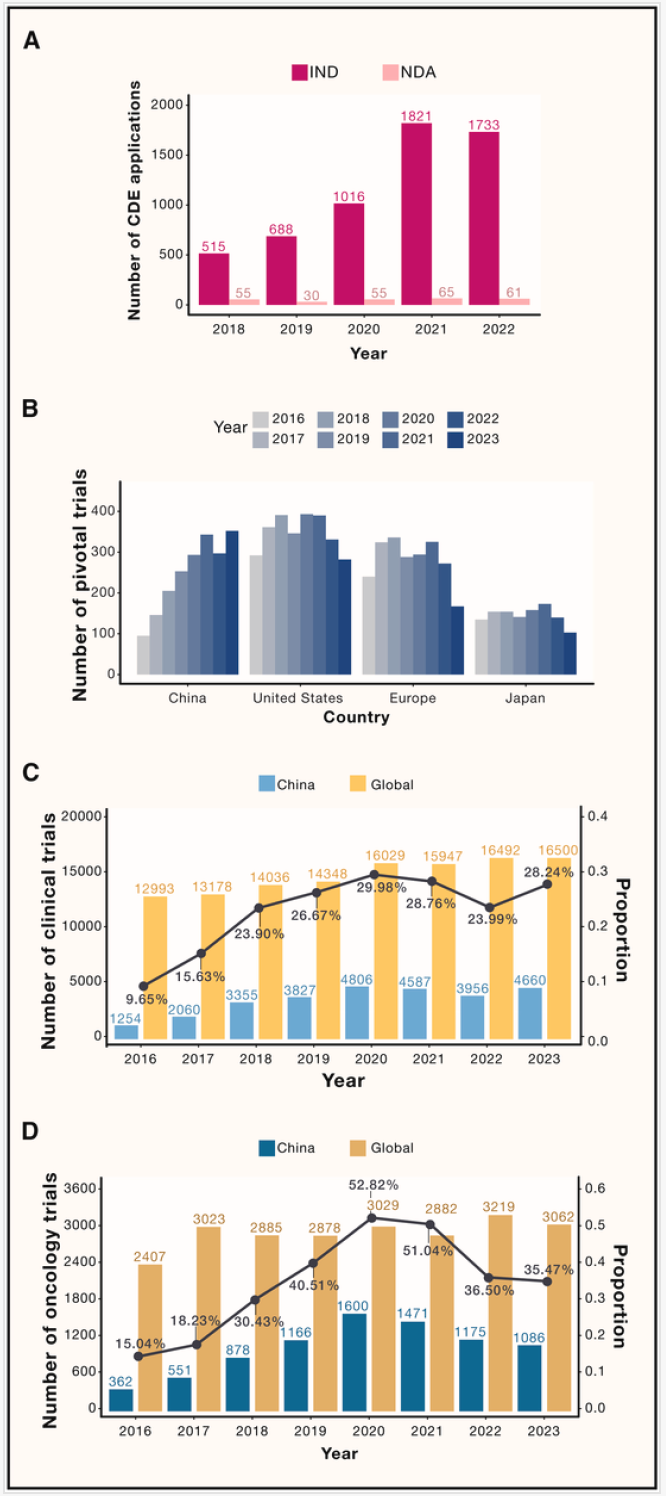

图1.中国创新药申请和临床试验现状

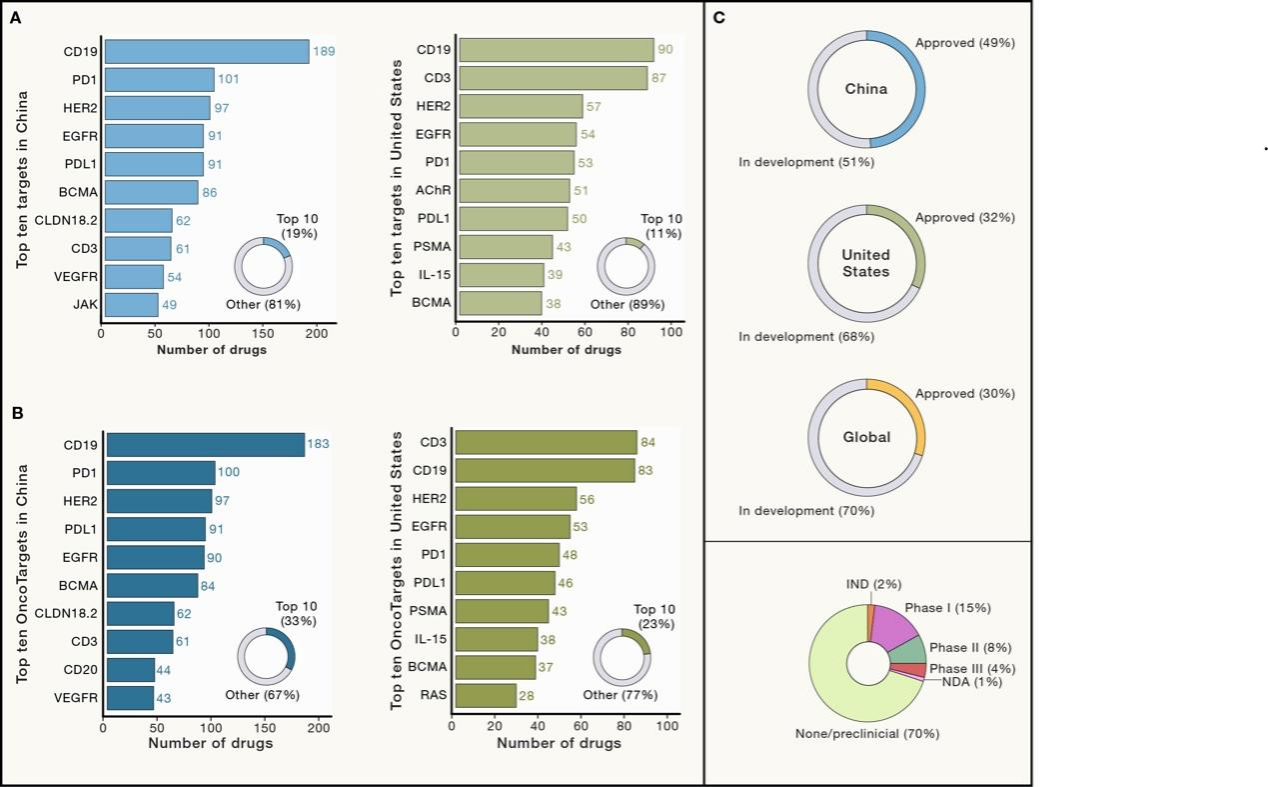

国内新药开发仍存在靶点同质化的问题。众所周知,新药研发存在高成本、长周期和低成功率等问题。许多本土生物制药公司会因投入产出的考量,选择开发较少风险的成熟靶点或者更快速的仿制药,导致国内药物研发面临靶点重复和适应范围重叠的问题(图2)。临床医生和基础科学家之间的有效沟通和合作仍然不足,中国开发的抗肿瘤药物大多来自于企业,来自院校和学术界的贡献相对较小,企业主导的临床研究对生物标志物或科学问题的探索也有限。中国的医生培养体系中,缺乏经过系统培训、同时精通临床和基础研究的医学科学家。此外,国内企业的国际竞争力以及区域间医疗资源的分配仍有待进一步提高。

图2. 创新药物的靶点分布

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867424002423?dgcid=author