心理学系罗思阳博士及其合作者通过结合基因检测、磁共振成像和死亡信息加工实验范式发现,个体对死亡线索的加工受到五羟色胺转运体基因(5-HTTLPR)和互依文化价值取向的交互影响,为理解死亡凸显性效应的个体差异提供了重要证据。这一成果(罗思阳为第一作者和共同通讯作者)已于2017年12月发表于神经科学权威期刊《人脑图谱》(Human Brain Mapping)。

死亡,对人类来说是一个禁忌但又不可避免的话题。每个健康成年人都有强烈生存欲望但都知道总有一天自己将会死亡。这种人终将死亡的现实所带来的焦虑广地影响人类行为、认知和情绪。古今中外,很多哲学家和心理学家都有过对死亡的深刻思考,进而发展出了文字、符号和相应理论来探讨这一话题。以往研究发现,人类通过文化价值观和自尊这两套系统来应对死亡焦虑。但这样的应对机制并不是对所有人都是同等有效的。罗思阳等提出,文化价值观和自尊对死亡威胁的应对作用依赖于个体的生理基础-基因。

罗思阳等通过元分析发现,在不同国家和地区,人们所表现出的死亡威胁效应强度有所差异,而同时该地区的5-羟色胺转运体基因S/S等位基因携带者比例也存在相仿的差异,提示5-羟色胺转运体基因(5-HTTLPR)在应对死亡威胁中起到重要作用。

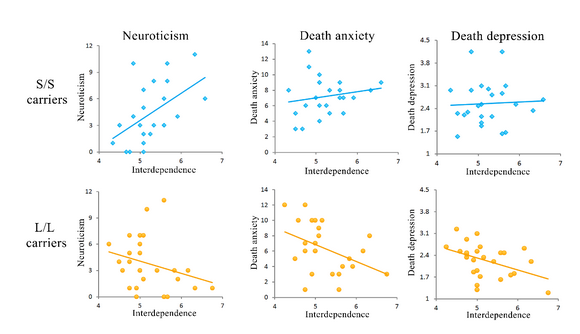

罗思阳等随后在大样本范围内测量了个体的5-HTTLPR基因类型,并招募了24名S/S和24名L/L等位基因携带者参与实验。结果发现,在L/L等位基因携带者中,互依文化价值观可以帮助缓解死亡焦虑,但在S/S等位基因携带者中,互依文化价值观不能缓解死亡相关焦虑,还能预测更高的非死亡焦虑(见图1)。

图1. 5-HTTLPR两种基因型个体中互依文化价值取向与死亡相关/无关焦虑的联系

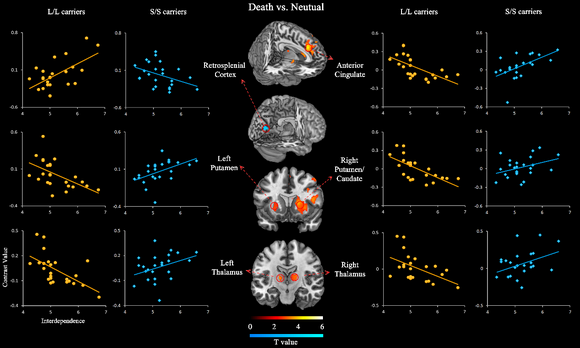

罗思阳等进一步使用任务态功能磁共振成像技术考察S/S和L/L等位基因携带者在加工死亡相关内容时的大脑活动,发现双侧壳核、双侧丘脑以及前扣带回在加工死亡信息时的活动受到个体的5-HTTLPR基因类型和互依文化价值观的交互影响。L/L等位基因个体互依文化价值取向更强,则面对死亡信息时这些大脑区域活动更弱,提示互依文化价值观起到缓解死亡焦虑的作用,但在S/S等位基因携带者中则呈现相反的模式。他们还进一步验证了这种死亡相关的文化-基因交互作用是有别于普通负性情绪,也有别于自尊与基因的交互作用(见图2)。

图2. 5-HTTLPR两种基因型个体中互依文化价值取向与死亡相关大脑活动的联系

该研究从行为和神经层面共同证明了5-HTTLPR调节文化价值观对死亡焦虑的缓冲作用,为理解面对死亡问题时个体行为模式的个体差异提供了重要科学依据,提示未来研究在探索文化价值观如何影响个体的情感和认知过程时,需要考虑个体的生理差异所发挥的作用。该研究也在未来的临终关怀、灾后应对等个性化医疗领域具有潜在应用价值。

《人脑图谱》由John Wiley出版,2016年影响因子4.53,在神经成像领域排名第2。

论文链接:

*Luo, S. , Yu, D., & *Han, S. (2017). 5-HTTLPR moderates the association between interdependence and brain responses to mortality threats. Human Brain Mapping, 38(12), 6157-6171.