中大新闻网讯(通讯员唐雪飞)与瓢虫近缘的甲虫大多以真菌为食,而瓢虫约70%的种类捕食蚜虫、蚧虫等半翅目胸喙亚目的昆虫,瓢虫如何进化出肉食性?近年来,中山大学生态学院庞虹教授团队对本地和引进的天敌瓢虫开展了系统的基因组学研究(Chen et al., 2020, BMC Genomics; Li et al., 2021, BMC Biology; Li et al., 2021, BMC Genomics)。近日,该团队在国际学术期刊BMC Genomics上发表了题为“Genomic insight into the scale specialization of the biological control agent Novius pumilus (Weise, 1892)”的研究论文。该研究以小短角瓢虫Novius pumilus为例,从基因组层面详细阐述了短角瓢虫属瓢虫对吹绵蚧类害虫的适应机制。

小短角瓢虫隶属于瓢虫科短角瓢虫属,为吹绵蚧属Icerya害虫的天敌,原产于东亚,曾被引进到西班牙、秘鲁和密克罗尼西亚群岛等地进行埃及吹绵蚧、柑橘吹绵蚧和银毛吹绵蚧等害虫的生物防控,具有重要的生态和经济价值。小短角瓢虫在我国南方属于常见的本地种,对当地的环境有较强的适应性,相较于其他引入的天敌,不存在物种入侵的风险,对于我国吹绵蚧类害虫的生物防控具有良好的应用前景。然而,目前我们对于该属瓢虫取食和适应吹绵蚧类害虫相关的机制仍缺乏了解,限制了其在生物防控中的应用。

小短角瓢虫(庞虹摄,中山大学康乐园,2005年)

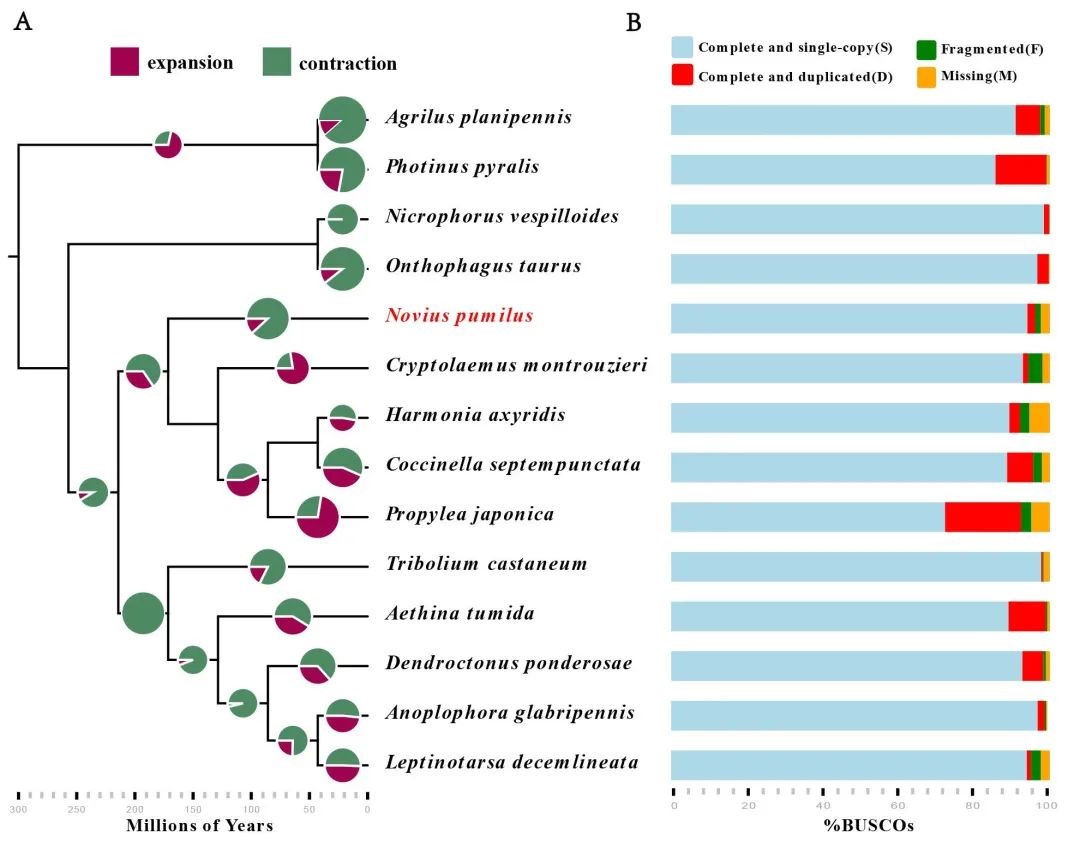

为填补这一空白,研究团队首先测定并组装了高质量的小短角瓢虫的全基因组序列,并与其它几种食性相对较广的瓢虫(七星瓢虫、异色瓢虫、龟纹瓢虫和孟氏隐唇瓢虫)进行比较基因组分析。研究结果显示,与其它食性相对较广的瓢虫相比,小短角瓢虫中一些与化学感受、免疫和消化相关的基因家族显著扩张且部分位点受到了正选择。此外,扩张基因家族的GO富集也集中在与化学感受和消化相关的功能。

以往的研究表明,这些功能基因通常与捕食性甲虫的取食和适应相关,如利用化学感受器寻找合适的食物、消化酶分解食物、而取食不同食物时免疫反应也不同,因此研究者们推测这些基因家族可能对小短角瓢虫取食和适应吹绵蚧具有重要作用。

图1 小短角瓢虫与其他甲虫基因家族的扩张收缩统计(左)与基因组完整度(右)

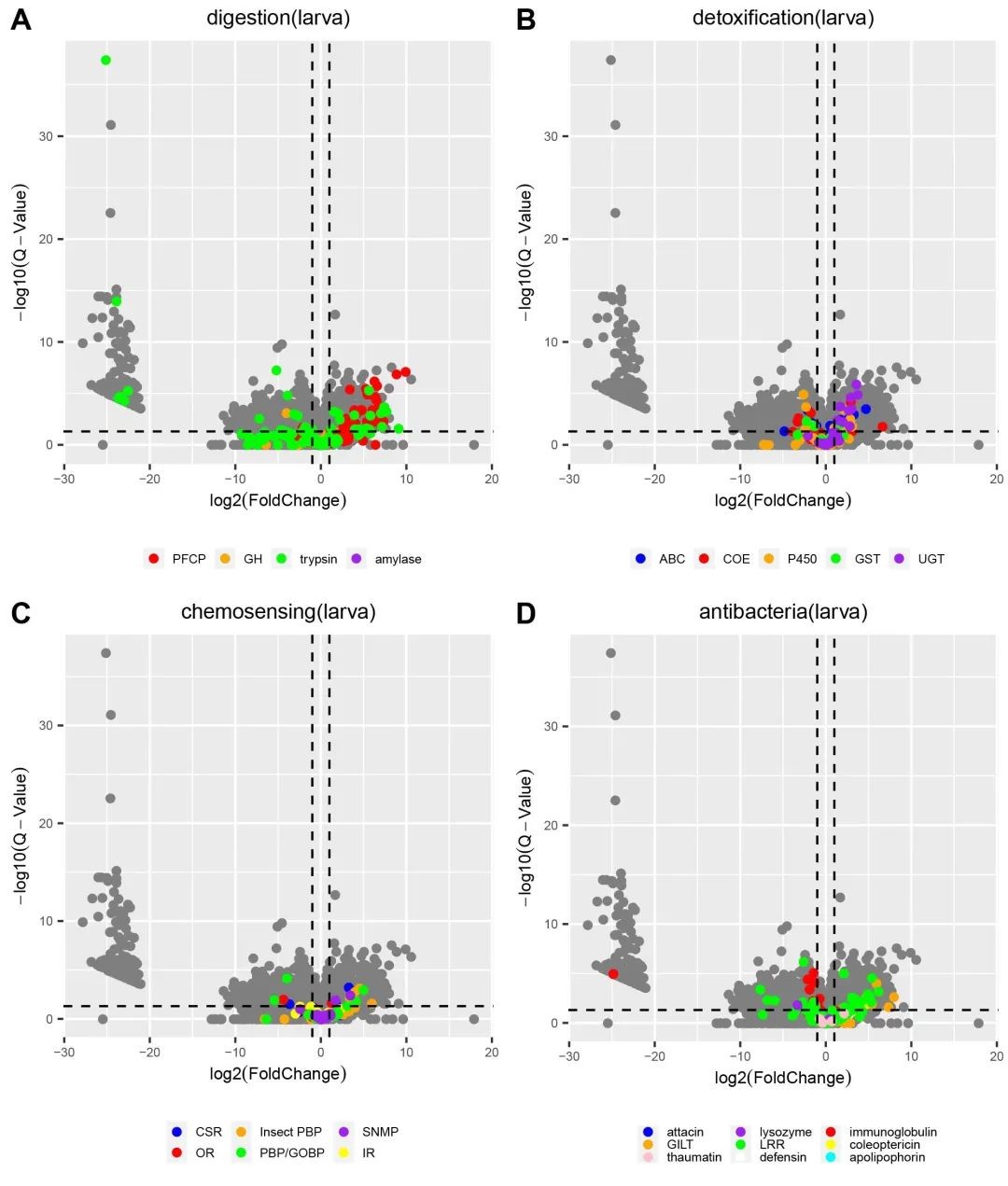

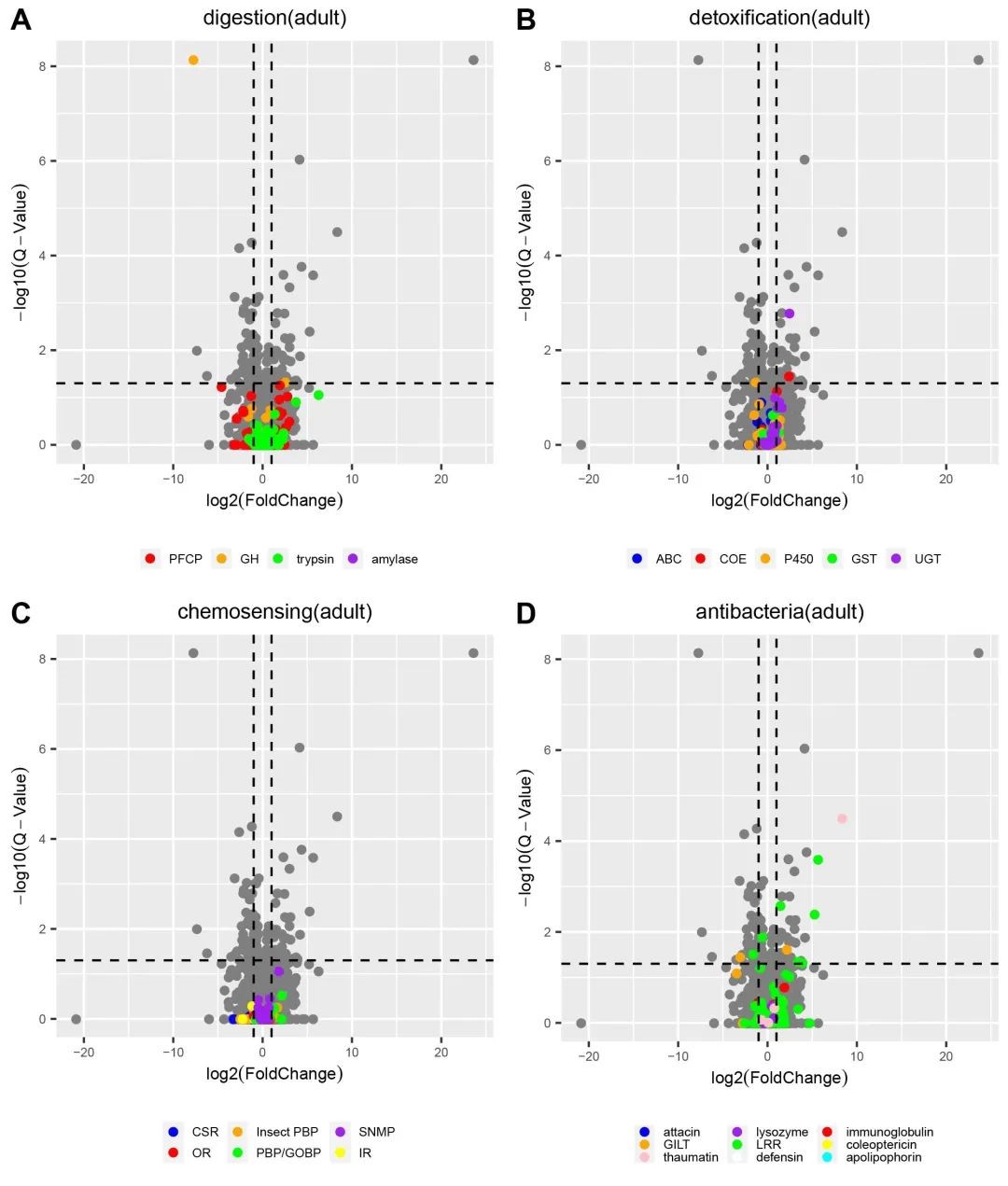

为进一步探究小短角瓢虫取食和适应吹绵蚧过程中的分子调控机制,研究团队分别对喂食和不喂食吹绵蚧的小短角瓢虫进行转录组测序和比较分析。结果表明,那些显著扩张且受到正选择的基因家族中的许多基因在取食吹绵蚧时显著差异表达,进一步佐证了上述基因在小短角瓢虫取食和适应吹绵蚧中所发挥的关键作用。值得一提的是,昆虫可能经常面临来自猎物的微生物,如病原菌等的挑战(即“细菌挑战”),相应地,昆虫也演化出了强大的免疫系统来应对。与其他几种瓢虫相比,小短角瓢虫的LRR 和GILT基因家族显著扩张,且在幼虫和成虫取食吹绵蚧时均被发现显著上调,这些免疫系统的增强可有助于小短角瓢虫应对吹绵蚧表面或肠道内的微生物引起的不利影响。相比之下,孟氏隐唇瓢虫在取食天然猎物粉蚧时相比取食其它食物,多个免疫效应器基因大幅上调。这些差异可能表明不同瓢虫类群在取食猎物时存在物种特异性的免疫响应机制。

另外,小短角瓢虫的幼虫在取食吹绵蚧时,其上调的差异表达基因主要富集在与化学感受、解毒、免疫和消化等功能;而成虫中差异表达的基因相对较少,主要与免疫功能相关。说明它们可能采用不同的机制来应对来自猎物的胁迫。

图2 幼虫喂食与不喂食埃及吹绵蚧时相关功能基因的差异表达情况

图3 成虫喂食与不喂食埃及吹绵蚧时相关功能基因的差异表达情况

中山大学博士生唐雪飞和黄羽豪为该论文的共同第一作者,生态学院庞虹教授为该论文的通讯作者。李浩森特聘副研究员、杨宇晨副教授、瓢虫生态与进化实验室的其他成员以及来自澳大利亚昆士兰大学的李恩锋同学亦参与了本研究。本研究得到了国家自然科学基金(31970439)、广州市科技计划项目(201904020041、202102020818)和广东省基础与应用基础研究(2021A1515011051)的资助。

论文链接: https://previewbmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-022-08299-w