中大新闻讯(通讯员李东升、孙晓明)金伯利岩作为世界上绝大多数原生金刚石矿床最主要的母岩,是一种具有斑状结构或角砾状构造、富含挥发分、偏碱性的含钾超基性岩,在自然界分布很少,一般呈小的侵入体产出。除了作为携带金刚石和地幔捕掳体的重要载体外,金伯利质岩浆还可以扮演窥测、认识地球深部过程的“探针”角色,有助于进一步了解克拉通岩石圈地幔多期次交代作用与低程度部分熔融之间的内在联系。然而,金伯利岩本身在化学成分、矿物组成和结构上具有混杂多变的性质特征,且岩浆上升侵位至地表浅部后极易发生强烈的热液蚀变,加之金伯利岩普遍还携带了大量来自地幔或地壳的深源捕虏体,其存在也会致使同位素组成及初始比值的测定变得更加复杂,因此对金伯利岩的地质定年一直是世界性难题。根据前人汇总编制、刚更新不久的金伯利岩地质年代学数据库,全球已知的金伯利岩产地中,大约只有20%具有公开发表的高质量年龄信息。因此,关于如何精准确定金伯利岩的侵位时代,探索摸清其演化历史和成因来源等重要问题,至今仍是一个经久不衰、值得深究的科研前沿热点。

作为大多数金伯利岩体中比较丰富的基质矿物相或常见捕虏晶,石榴石通常被认为具有较强的抗蚀变/风化能力,结晶后不易受到晚期流体-围岩相互作用的影响,这些优点使得石榴石对于理解复杂岩石组合(例如金伯利岩)的多阶段构造变质演化过程特别有用。因此,通过解读石榴石本身的晶体生长过程,从中推断出相关年龄信息,将有助于进一步破译和揭示其寄主金伯利岩可能经历过的多期次岩浆-变质作用(熔/流体交代)等地质事件。遗憾的是,有关石榴石U-Pb地质年代计在约束限定金伯利岩侵位年龄方面的应用鲜见报道。

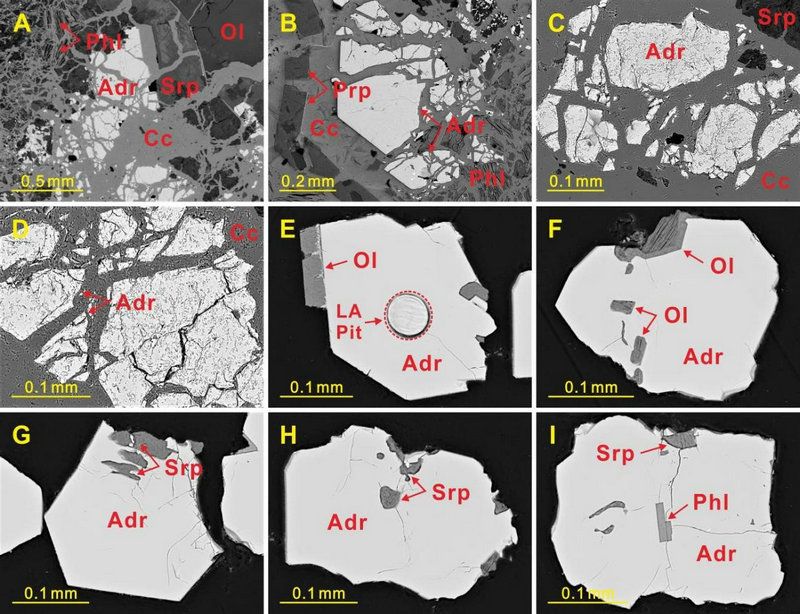

中山大学地球科学与工程学院孙晓明教授团队博士生李东升等采用激光烧蚀进样系统与等离子体质谱仪相结合的LA-ICP-MS原位微区分析技术,首次尝试将石榴石U-Pb地质年代计应用于我国最重要的原生金刚石产区之一的辽宁省南部瓦房店含金刚石金伯利岩体定年,取得重要进展。研究显示:该区石榴石主要为钙铁榴石,一般呈块状单晶或多晶集合体形式产出,普遍具有不等粒斑状结构并表现出一定程度的脆性断裂或塑性变形特征,且通常与相当大比例的碳酸盐矿物相、蛇纹石以及蚀变后余留下的橄榄石(假象)残晶密切伴生(图1)。

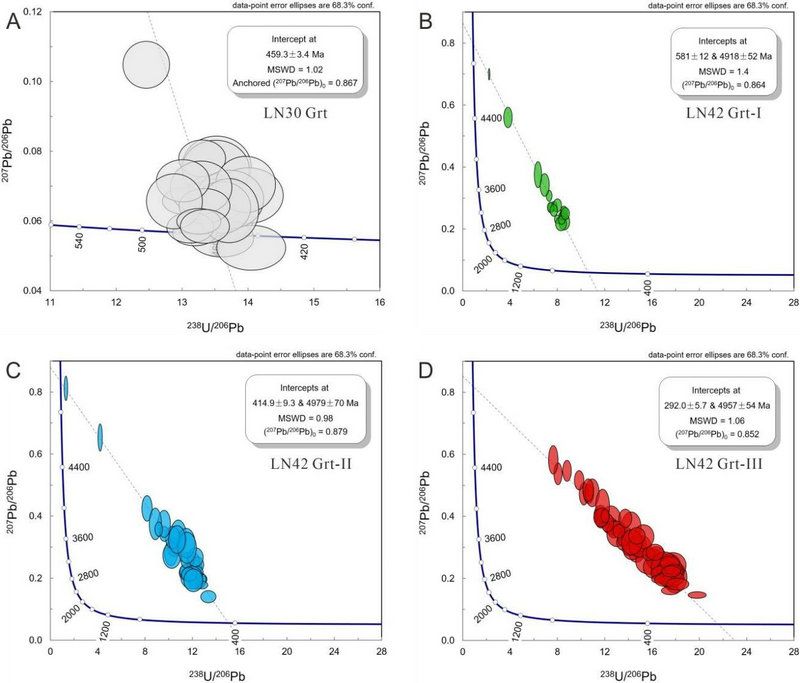

石榴石LA-ICP-MS分析显示:瓦房店金刚石矿区30号岩管岩体侵位年龄为459.3 ± 3.4 Ma(MSWD = 1.02),42号岩管岩体侵位年龄为414.9 ± 9.3 Ma(MSWD = 0.98)。此外,42岩管的钙铁榴石矿物还记录了581 ± 12 Ma(MSWD = 1.4)的292.0 ± 5.7 Ma(MSWD = 1.06)两组年龄,分别判断为深源捕虏晶形成年龄和岩浆期后热液蚀变事件的年龄。年龄最老的残留捕虏晶指示华北克拉通下地壳在大约0.6 Ga左右可能受到一期与晚元古代软流圈物质上涌的构造热事件影响。发育环带的含Ti钙铁榴石自形晶记录了发生于415 Ma左右、稍晚于奥陶纪峰期的另一次岩浆活动,反映本地区在晚古生代至少间断发生过两期独立的金伯利岩侵位事件。此外,大部分次生成因的含水钙铁榴石微晶还首次记录了一期发生于~292 Ma的区域性热液蚀变事件,表明岩浆期后的热液活动不会对早期形成的原生钙铁榴石U-Pb同位素体系造成扰动。因此,本研究证实石榴石不仅可用于确定金伯利岩侵位年龄,且可用于记录后期热事件的影响。

图1. 辽南30号岩管呈自形至半自形粗粒-碎斑结构的钙铁榴石显微照片

图2. 瓦房店LN30和LN42金伯利岩样品不同类型钙铁榴石斑晶LA-ICP-MS微区原位U-Pb测年结果

本研究成果发表于国际著名学术期刊Gondwana Research上,中山大学地球科学与工程学院博士生李东升为第一作者,中山大学地球科学与工程学院孙晓明教授为通讯作者。该研究得到国家重大研发计划和国家自然科学基金联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.gr.2022.05.016