中大新闻网讯(通讯员李伦)印度板块与亚洲板块的碰撞不仅形成了世界上最高与巨厚地壳的青藏高原,还导致高原物质向外逃逸。前人研究提出了两种端元模型来解释青藏高原物质是如何逃逸的。其中一种是大陆挤压模型,该模型提出青藏高原是沿着几条岩石圈尺度走滑断裂向外逃逸,其中该模型预测红河断裂是青藏高原物质向东南逃逸的一条岩石圈尺度断裂;另外一种是地壳流模型,该模型提出青藏高原物质主要是以中下地壳流方式向外逃逸。发育在青藏高原北部金沙江缝合带并向东南延伸,经过红河至莺歌海盆地延绵~1000公里长的红河断裂被认为是这些大规模走滑断裂中一条规模巨大的断裂。因此,精细探测红河断裂的属性(几何结构、变形样式和深度延伸)是揭露青藏高原物质向东南方向逃逸过程的关键。

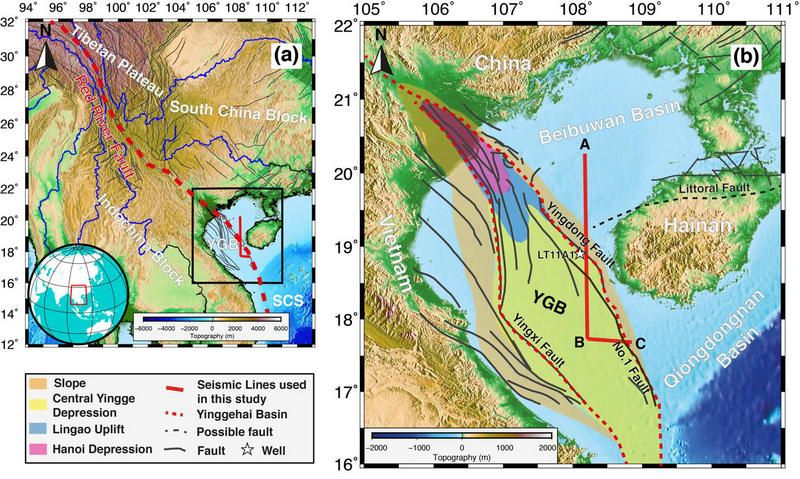

图1青藏高原东南缘(a)与莺歌海盆地(b)的构造与地形图。深反射地震剖面AB位于海南岛西南部、南海西北部的莺歌海盆地,呈南北走向,跨过红河断裂在莺歌海延伸的北部分支(即莺东断裂和一号断裂),长度~260公里。深反射地震剖面BC近东西向,长度~100公里。Tibetan Plateau:青藏高原;South China Block:华南;SCS:南海;YGB:莺歌海盆地;Indochina Block:印支块体;Vietnam:越南;China:中国;Beibuwan Basin:北部湾盆地;Hainan:海南;Qiongdongnan Basin:琼东南盆地;Yingxi Fault:莺西断裂;Yingdong Fault:莺东断裂;No.1 Fault:一号断裂;Littoral Fault:滨海断裂带。

位于南海西北部与海南岛西南部的莺歌海盆地由于其巨厚的沉积覆盖,完整保留了红河断裂的运动历史,是探测红河断裂结构属性的最佳区域(图1)。近期,中山大学地球科学与工程学院高锐院士团队通过深反射地震剖面数据采集系统设计、速度建模与地震成像方法的创新,在莺歌海获取了高分辨率深达40公里的反射地震剖面(共约360公里长)(图2与图3)。深反射地震图像首次揭示了莺歌海盆地下方的精细地壳结构、壳幔边界(即莫霍面)形态以及红河断裂结构属性。

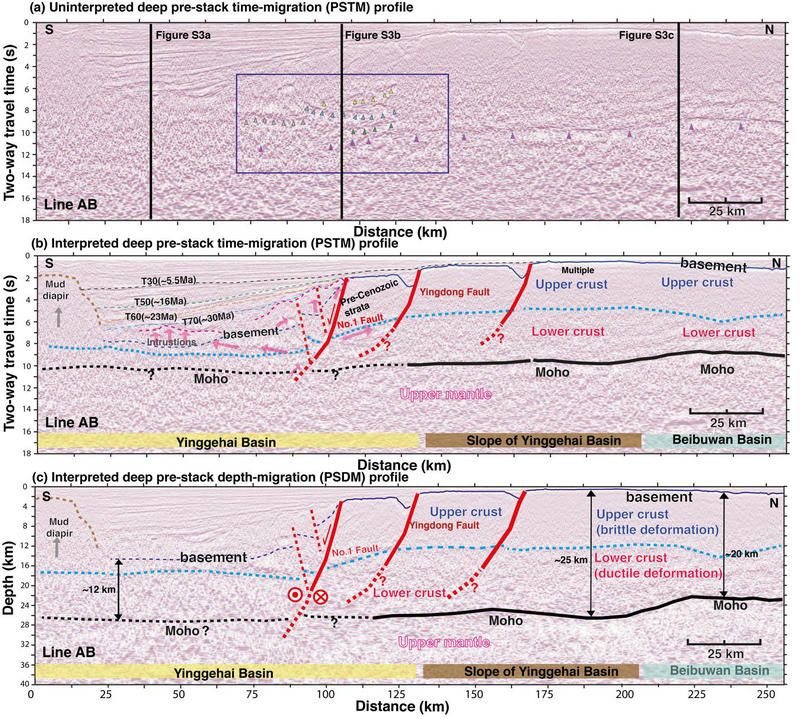

图2 (a)未解释的深反射叠前时间偏移剖面AB。紫色三角形指向莫霍面反射信号。蓝色方框标记了红河断裂北支一号断裂下方地壳内部不连续与错断的反射同相轴,指示了红河断裂(即一号断裂)的剪切作用形成了该区域复杂的反射地震信号。(b)解释的深反射叠前时间偏移剖面AB。红色(实线和虚线)表示解释的深大断裂。不同颜色的细虚线标记了地层边界。蓝色实线和虚线代表解释的沉积盆地基底。黑色实线和虚线代表解释的莫霍面边界。较粗的浅蓝色虚线代表上地壳和下地壳的边界。粉红色箭头指示岩浆侵入的可能路径,粉红色虚线表示岩浆侵入的顶部。Basement:沉积盆地基底;Upper crust:上地壳;Lower crust:下地壳;Moho:莫霍面;No. 1 Fault: 一号断裂,即红河断裂在莺歌海的北支;Yingdong Fault:莺东断裂;Intrusions:岩浆侵入;Upper mantle:上地幔。(c)与图2b类似,但是为叠前深度偏移剖面AB。图中数字代表地壳厚度。

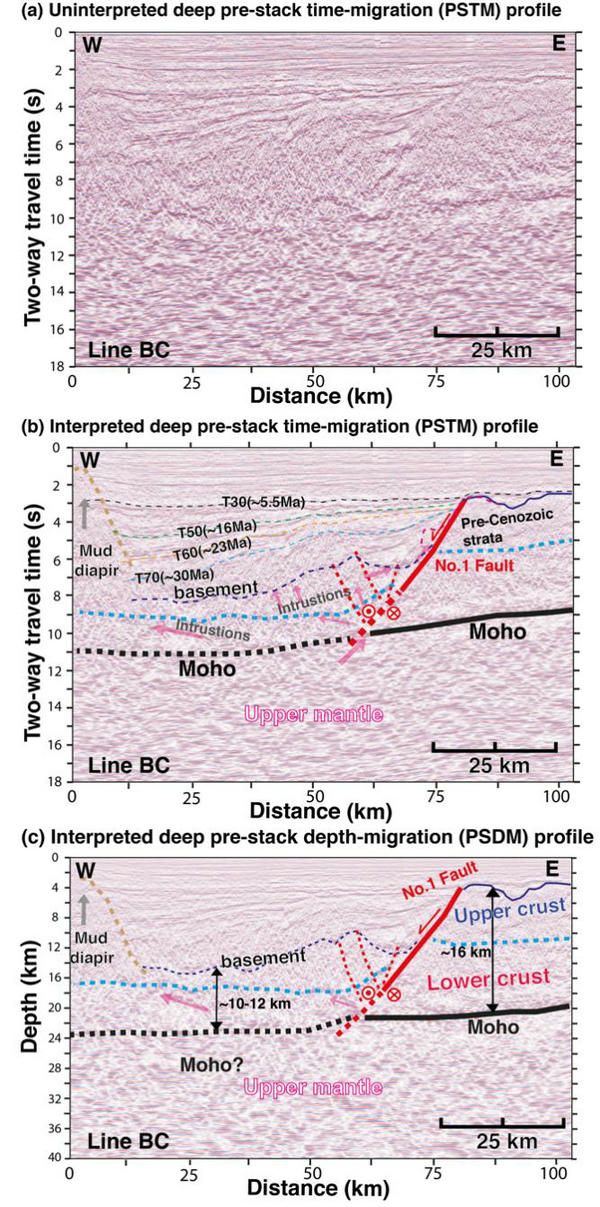

图3 (a)未解释的深反射叠前时间偏移剖面BC。 (b)解释的深反射叠前时间偏移剖面BC。(c) 与图3b类似,但是为叠前深度偏移剖面BC。图中文字与符号说明与图2一致。

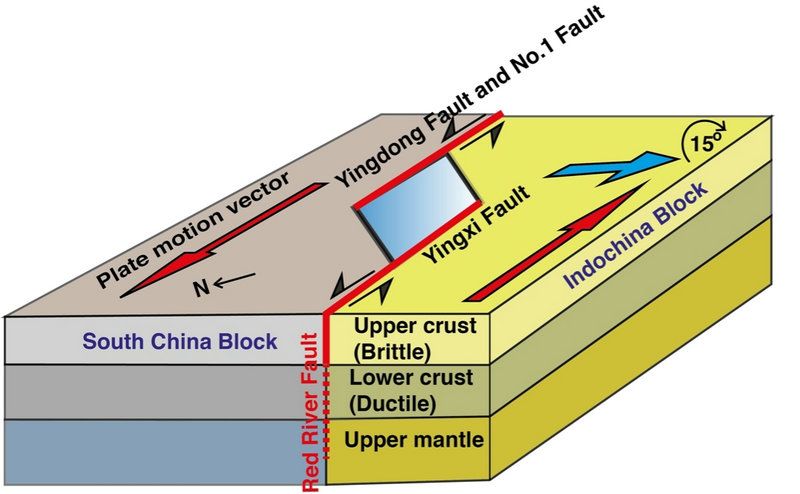

获取的深反射地震图像观测到莺歌海红河断裂下方的下地壳与莫霍面复杂的(旋转、陡倾与不连续)反射特征,表明红河断裂的剪切已经作用至下地壳,乃至上地幔,为红河断裂是一条贯穿地壳的深大断裂提供了直接的地震学证据。结合断裂作用与地层时间关系,本研究进一步推断,红河断裂在渐新世-早中新世期的大尺度左旋走滑剪切运动造成了印支地块的向东南方向逃逸。伴随着印支地块的顺时针旋转、拉伸和减薄了大陆,其地壳减薄了50%以上,最终形成了莺歌海盆地(图4)。本研究结果表明:在印度与亚洲发生碰撞后的早期阶段,青藏高原变形是以沿着岩石圈深大断裂的整体物质逃逸为主导。该研究也能为认识莺歌海的形成及其构造与温度演化历史以及石油天然气的形成与聚集提供重要的基础。

图 4 红河断裂剪切与莺歌海盆地形成的示意图。Plate motion vector: 板块运动方向(红色箭头);South China Block: 华南;Red River Fault:红河断裂;Yingxi Fault:莺西断裂;Yingdong Fault:莺东断裂;No.1 Fault:一号断裂;Indochina Block:印支块体。蓝色箭头代表印支块体旋转方向;红色实线和虚线代表红河断裂。黑色箭头代表红河断裂运动方向。蓝色菱形为莺歌海盆地。

该研究成果以“Seismic reflection imaging of a deep-penetrating Red River Fault in the Yinggehai Basin, northwest of the South China Sea”为题发表在国际地球科学知名期刊Geophysical Research Letters上,中山大学地球科学与工程学院李伦副教授为第一作者、卢绍平教授为通讯作者、高锐院士为共同作者。