中大新闻网讯(通讯员罗惠霞)根据已有的研究,设计半导体纳米材料的双壳中空结构是提高光利用率、调节电子结构和化学键的空间相互作用、加速界面接触、提供更多催化反应位点和促进有效载流子分离和转移的最有效策略之一。受强界面电场的启发,中山大学材料科学与工程学院罗惠霞教授课题组提出了Sv-In2S3@2H-MoTe2“双壳纳米盒”催化剂的设计,将2H-MoTe2涂覆在Sv-In2S3单壳纳米盒上,形成富含S-空位的Mo−S桥键结构。在强大的内置电场(IEF)和Mo−S桥键的作用下,“S”-型电荷分离得到显著的提高,在380 nm处,内量子效率可达94.01%。

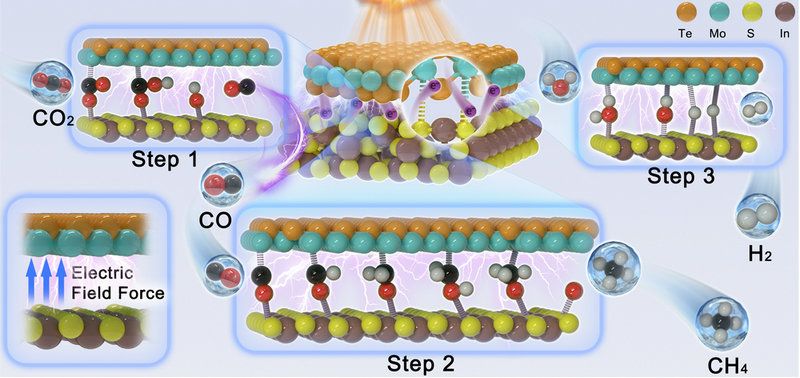

图1. Sv-In2S3@2H-MoTe2(5)中Mo−S键耦合调节CO2RR的示意图

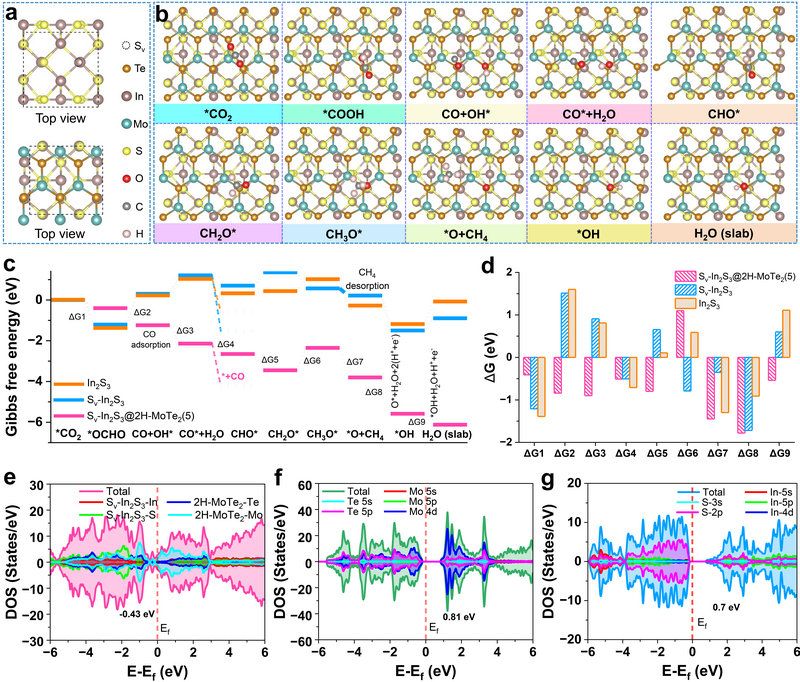

Sv-In2S3@2H-MoTe2(5)的中空双壳层异质结构扩大了比表面积,缩短了电荷转移距离,增强了传质能力,提高了光吸收能力,因而具有很强的光催化CO2RR活性。更重要的是,S-空穴能促进CO2的活化,降低形成*OCHO的能垒,促进电荷转移到*OCHO上,从而促进CO2RR生成CO。最重要的是,丰富的界面异质结构形成了Mo−S桥键位点,导致了界面上的电荷差。电荷差导致在界面上形成Mo的极化位点,从而抑制了相邻中间产物的静电排斥,促进了CH4的形成。这项工作可以通过光的利用、界面接触和反应位点,为开发用于大规模能源转换应用的优秀光催化剂开辟道路。

图2. (a) Sv-In2S3@2H-MoTe2(5)的原子模型;(b) Sv-In2S3@2H-MoTe2(5)界面上CO2RR过程中吸附原子结构示意图;(c) Sv-In2S3@2H-MoTe2(5)、Sv-In2S3和In2S3在1.23 V电压下不同活性位点上CO2RR的吉布斯能和(c)能量变化;(e) Sv-In2S3@2H-MoTe2(5)、(f) 2H-MoTe2和(g) Sv-In2S3的态密度。

该成果日前以“Understanding Bridging Sites and Accelerating Quantum Efficiency for Photocatalytic CO2 Reduction”为题,作为主编特邀稿件发表在Nano-Micro Letters上。中山大学材料科学与工程学院博士研究生王康旺为第一作者,中山大学材料科学与工程学院罗惠霞教授和环境科学与工程学院严凯教授为共同通讯作者。这项工作得到了中国自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、广东省重点研发计划的支持。