中大新闻网讯(通讯员王继厂)全能性是指单个细胞产生完整生物体的能力,因此全能性细胞具有比多能性细胞(如囊胚中的内细胞群)更强大的发育潜能。在小鼠胚胎发育过程中,只有受精卵和二细胞胚胎才是真正的全能性细胞。多能干细胞可以通过内细胞群体外培养、建系而获得,但是目前尚无法直接利用受精卵或二细胞胚胎建立稳定的全能干细胞系。

小鼠内源性逆转录病毒MERVL在二细胞胚胎中特异性地激活,并调控许多二细胞胚胎特异性基因的表达,因此,MERVL被认为是一个可靠的全能性分子标记。2012年,Macfarlan等人利用MERVL这一转录特点,在小鼠多能干细胞中鉴定出一类稀有的细胞亚群;该细胞亚群表达MERVL和一些二细胞胚胎特异性基因,故被称为二细胞胚胎样细胞(2C-like cell, 2CLC)。2CLC的发现是干细胞和发育生物学领域的一个里程碑,为研究全能性和多能性之间的转变,提供了一个体外模型。然而,2CLC模型的一个缺陷是它不能长期稳定培养。这引出了一个重要的问题,即2CLC是否为全能性的理想模型?

近日,中山医学院王继厂教授课团队在Cell Stem Cell上发表了题为“Chemical-induced chromatin remodeling reprograms mouse ESCs to totipotent-like stem cells”的论文,报告了一种新型小鼠全能样干细胞(totipotent-like stem cell, TLSC),初步回答了上述问题。以小鼠二细胞胚胎为“金标准”,通过多组学的比较分析和化合物筛选,研究团队建立了一个可以支持小鼠全能样干细胞稳定培养的新体系,并从分子特征、发育潜能及类囊胚形成等多个层面对TLSC的生物学特性进行了详细分析。

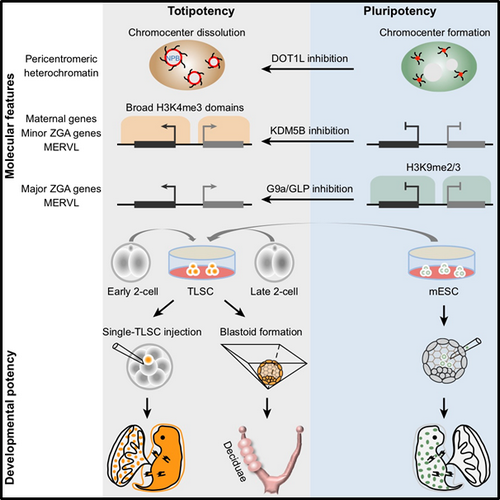

研究团队首先通过转录组和表观组学的整合分析证实,2CLC与小鼠二细胞胚胎差别明显,仍然保留着更多的小鼠胚胎干细胞特征,特别是着丝粒周边异染色质(pericentromeric heterochromatin, PCH)和非典型宽H3K4me3结构域并没有完全重塑成小鼠二细胞胚胎中的状态。不完全的染色质重塑抑制了次要合子基因组激活(minor zygotic genome activation)相关基因和母源基因的表达,而这两类基因在具有全能性的受精卵和二细胞胚胎中是大量表达的。作者随后进行了小规模的化合物筛选,最终鉴定出DOT1L(H3K79甲基转移酶)和KDM5B(H3K4去甲基酶)的抑制剂可以分别重塑着丝粒周边异染色质并部分地重建卵子和二细胞胚胎特有的非典型宽H3K4me3结构域;这两种抑制剂的联用可将2CLC“重编程”成为与二细胞胚胎高度相似的状态。

在上述研究基础上,研究团队进一步优化培养体系,从而使小鼠胚胎干细胞迅速转变成为二细胞胚胎样的状态,并且可长期维持。尤为重要的是,这种新型的培养条件也支持直接从小鼠早期胚胎(2-8细胞期)建立TLSC。TLSC不仅表达大量全能性基因,而且其端粒较小鼠胚胎干细胞明显延长,但是其增殖速度慢于小鼠胚胎干细胞。细胞周期分析显示,与小鼠二细胞胚胎一样,TLSC也具有长G2期。

从早期胚胎和胚胎干细胞建立小鼠全能干细胞系的策略以及其鉴定和功能评估

研究团队接着从分子特征、体内发育潜能和体外囊胚形成等多个层面,对TLSC的特征进行了详细分析。多组学分析表明,TLSC的分子特征更像小鼠中晚期二细胞胚胎。嵌合体实验显示,单个TLSC即可在70%以上的嵌合体中同时向胚胎和胚外组织发育;并且这些嵌合体可以产生完全来自TLSC的小鼠后代,表明TLSC具有种系传递能力。通过对嵌合体进行单细胞转录组分析,作者发现,单个TLSC不仅可发育成小鼠胎儿中所有可检测到的细胞类型,而且在胎盘中也有明显嵌合,并能正常发育形成多种滋养层细胞类型。与小鼠二细胞胚胎的卵裂球一样,TLSC可在特定的体外培养条件中自行组装、形成囊胚样结构,并且该过程较好地模拟了小鼠植入前胚胎发育中的细胞紧密化、极化和谱系分离等关键生物学事件。TLSC形成的类囊胚可体外建系成为滋养层干细胞和胚外内胚层干细胞。这些类囊胚移植至假孕小鼠子宫后,可以诱导蜕膜化反应,但是它们无法像囊胚那样正常发育形成结构完整的个体,这表明由TLSC形成类囊胚的流程还有待进一步优化。

综上所述,TLSC在分子特征和发育潜能上都与小鼠二细胞胚胎高度相似。TLSC的建立为哺乳动物全能干细胞和早期胚胎发育等研究,提供了一个可靠模型。

中山大学中山医学院博士毕业生杨明珠为论文第一作者,博士生余汉文、喻秀和梁诗琪为并列第一作者;中山医学院王继厂教授和博士后孙传波博士为论文共同通讯作者。

本研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、广东省“珠江计划”创新创业团队项目和中山大学高校基本科研费等项目的支持。

论文链接:https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(22)00010-8