中大新闻网讯(通讯员利佳瑶)近日,中山大学大气科学学院肖智勇副教授领衔的研究团队在Science Bulletin期刊的2022年第4期发表了题为“Translucent glass globules on the Moon”的论文,报道了利用玉兔二号月球车的全景相机数据在月球背面发现的厘米级半透明玻璃球。这种手标本尺度的半透明玻璃球在月球上是首次发现。深入研究表明该类透明玻璃球形成于斜长岩的撞击熔融,这些撞击玻璃记录了重要的撞击过程和早期撞击历史的信息,是未来月球探测的重要采样目标。

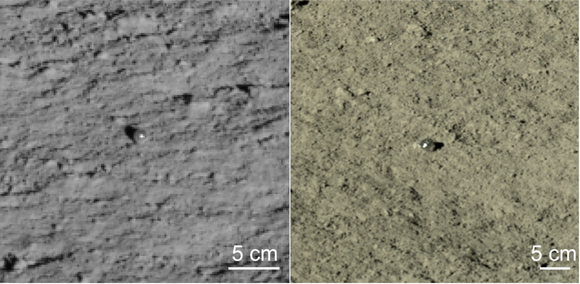

图1 嫦娥四号月球探测任务的玉兔二号月球车发现的玻璃球(图片来源:中国航天局)

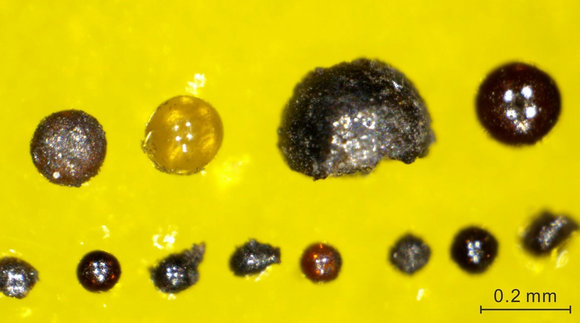

天体物质的高速撞击是月球形成和演化过程中的重要地质过程,在持续撞击和空间风化的作用下,月球表面覆盖了一层细粒的月壤物质,其中含有大量的撞击玻璃微珠。它们记录了月球地质演化的重要信息。我校肖智勇博士领衔的研究团队长期从事月球和地球上各类撞击玻璃的成因机理研究。本次研究利用嫦娥四号月球探测任务的玉兔二号月球车获取的全景相机数据,在巡视路线上附近发现了数粒半透明玻璃球,直径最高达2.5厘米(图1)。常见的撞击玻璃微珠的直径一般较小,在嫦娥5号返回月壤中观察到的撞击玻璃微珠的直径常小于1毫米(图2),大多仅数十微米(图3)。在阿波罗返回样品中虽然曾发现直径较大的撞击玻璃球,但是这些阿波罗撞击玻璃球一般为深色不透明质地,且常含有气孔或残余岩屑。本文报道的手标本尺度大小的透明玻璃球是首次发现于月球。

图2 嫦娥五号返回月壤中发现的玻璃球(编号:CE5C0000YJXY005;图片来源:中国航天局)

图3 嫦娥五号返回月壤中发现的玻璃球(图片来源:肖智勇)

区域地质研究和撞击破碎模型对比表明这些玻璃球不是火山玻璃或降落至月面的陨石,而是形成在月球上的撞击玻璃。通过对月球岩石的对比研究发现,斜长岩铁含量较低,并且形成的熔体在冷凝过程中成核结晶的临界降温速率极低,在月球环境下冷凝时足以形成直径高达5厘米的透明/半透明玻璃球,是这些透明玻璃球的重要物源。由于斜长岩是月壳的主要组成物质,在玉兔二号着陆点附近分布广泛,基于高能远撞击玻璃的成因机理,结合着陆点附近的矿物组成和元素含量数据发现很多撞击事件都可能形成这些玻璃球。另一方面,这些玻璃球可能与地球上的玻璃陨石具有相似的成因机理,类地天体上可能广泛存在相似的撞击过程。

本研究表明透明/半透明且直径较大的玻璃球粒可能在月球高地中普遍存在,它们是月表早期地质演化和撞击历史的信息载体,也是未来月球探测的宝贵采样目标。我国正在规划建设月球科研站,这些半透明的玻璃球的发现,证实了月球斜长岩是原位资源利用的绝佳载体。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927321006964