中大新闻网讯(通讯员张潇)亚洲东南部(包括我国华南沿海、东南亚)是全球常绿阔叶林和热带雨林的重要分布区域之一,作为第四纪冰期避难所,幸存有许多古老植物类型,成为生物多样性的热点区域。目前该区域内自然森林植被受到人类活动和气候变化的严重威胁,特别是较低海拔及沿岸地区的雨林和阔叶林大面积消失或几乎不复存在。这个过程在历史上是如何发生和发展的?迄今为止对热带生物多样性扰动的历史过程缺乏系统研究。另外,人类早期农业活动的发展是否会造成区域森林的大面积破坏和物种栖息地的减少?进而影响植物系统的组成以及造成生物多样性降低呢?

中山大学地球科学与工程学院郑卓教授团队为解决上述问题,基于华南至越南沿海地区一系列钻孔孢粉研究结果,建立了区域性孢粉统计数据库,对关键历史时段的植物种类组成以及包含的生物多样性信息进行统计学分析,并与近几千年来水稻农业发展历史进行耦合关系探讨,揭示了晚全新世人类活动对热带植物多样性的影响过程。该研究成果发表在Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)杂志上,题为"Anthropogenic impacts on Late Holocene land-cover change and floristic biodiversity loss in tropical southeastern Asia"。中山大学地球科学与工程学院/广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室为第一署名单位,郑卓教授为第一作者。该研究同时得到了国家自然科学基金(42072205,41701222, 41630753,41702182,41702188)和南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队(311020002)的资助。

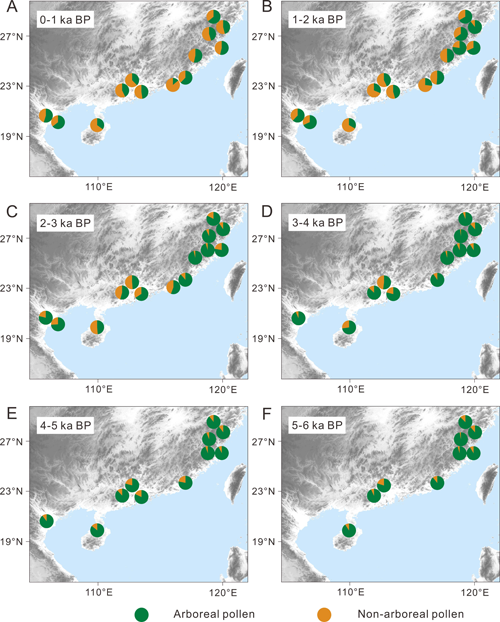

人类从渔猎-采集模式过渡到水稻农业的新石器时期,被认为可能是对热带生物多样性产生重要影响的关键历史时段。前人研究认为水稻农业在距今4-5千年前传播到亚洲东南部,部分考古遗址中曾发现该时期的水稻遗存,但仅在距今约2千年前,随着海平面下降和诸多大三角洲平原(例如珠江三角洲)的形成,水稻农业才开始在该地区快速扩张,并从低海拔地带向丘陵山区发展。同时,人类耕作活动引发的森林火灾频率增高,造成区域森林覆盖率减少以及木本植物群落生物多样性降低。

图1 花粉记录显示距今2-3千年前后森林覆盖(绿色)显著减少,与华南水稻农业的扩张时代基本吻合

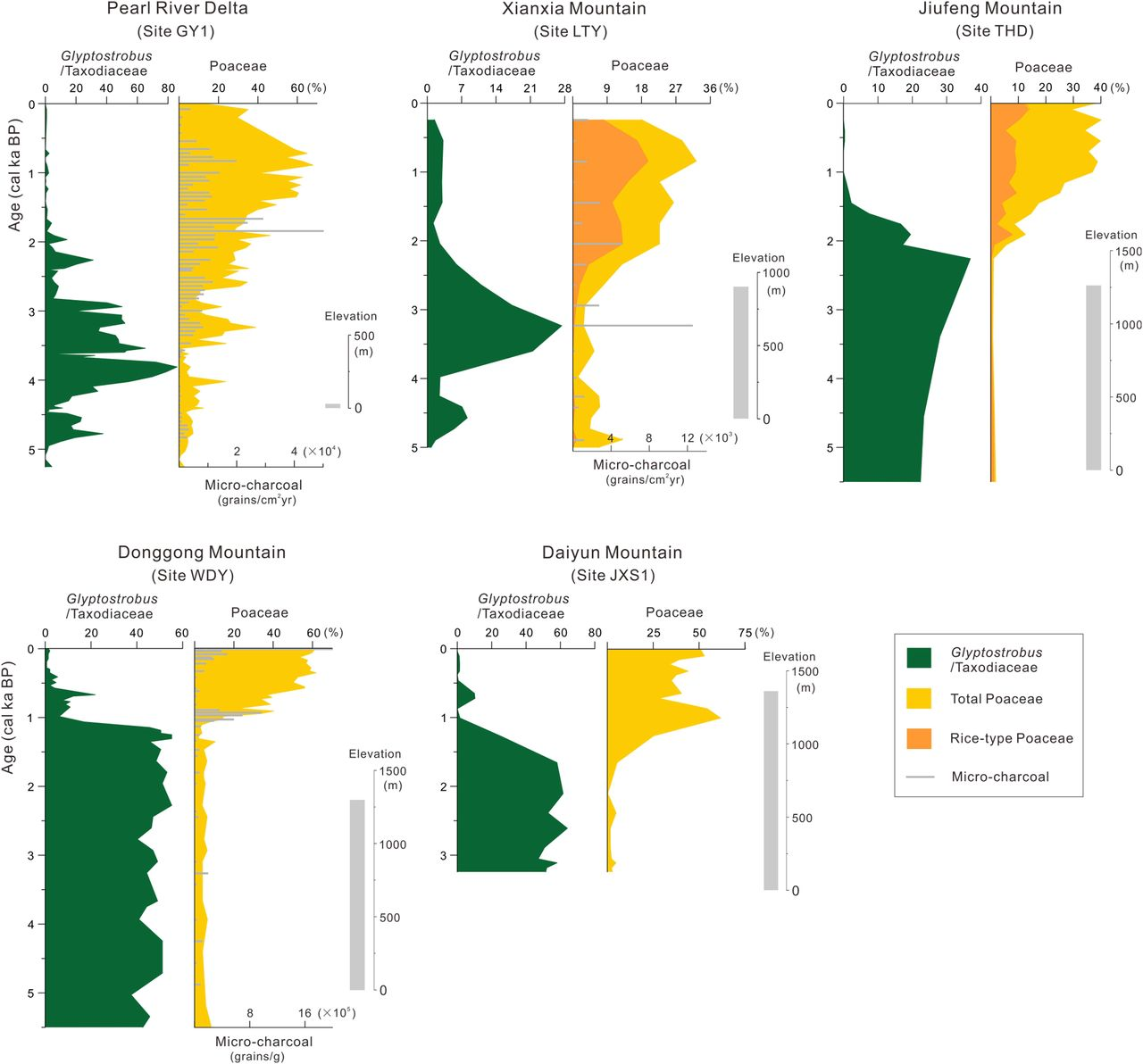

本研究还选取该地区特有针叶类植物——水松(Glyptostrobus)的消亡过程作为案例,揭示人类活动对区域植物多样性的影响过程。湿地水松于数百万年前就出现在该区域并广泛分布,但自然种群目前仅有少量残存在华南、越南和老挝等地,被国际自然保护联盟评为极度濒危物种。本研究根据化石花粉和植物遗存,证明湿地水松林在全新世中后期(距今6-2千年)广泛发育于华南沿海的丘陵山区和三角洲淡水区域。然而,一系列钻孔记录揭示出水松大量消亡发生在距今2-1千年期间,这与水稻农业在三角洲大规模扩张并逐渐向山区发展的过程基本同期。水松生长的湿地沼泽是水稻种植的理想环境,因此,其栖息地在距今2-1千年期间被大面积侵占,用于水稻种植。水松作为新生代的古老孑遗植物,经历了地球数千万年气候环境变化后在全新世仍然有较大面积的分布,却在距今2千年内,由于人口增长和农业活动增强而导致其自然分布种群濒临灭绝,并伴随着湿地生物多样性的破坏。另外需要关注的是,鉴于目前的研究方法主要揭示了风媒植物的生物多样性,未能包含部分热带虫媒植物,这意味着早期农业的发展对热带地区植物多样性的影响或许更大。

图2 植物花粉含量揭示多个研究点湿地水松林与水稻农业及火灾之间的更替过程

据悉,这是郑卓教授团队基于孢粉记录揭示水稻农业在亚州东南部扩展历史的研究于去年发表在PNAS杂志后,发表在该杂志的又一项重要研究成果。本研究结果揭示了亚州东南部热带森林覆盖和生物多样性减少已有2千多年的历程,这种趋势继续下去将严重破坏本地区的生态平衡。我国提出“绿水青山就是金山银山”的生态文明发展理念,维护经济社会发展与生态系统之间的平衡,可有效降低对本地区生态系统的威胁,并有望一定程度上恢复华南地区的森林系统生物多样性。