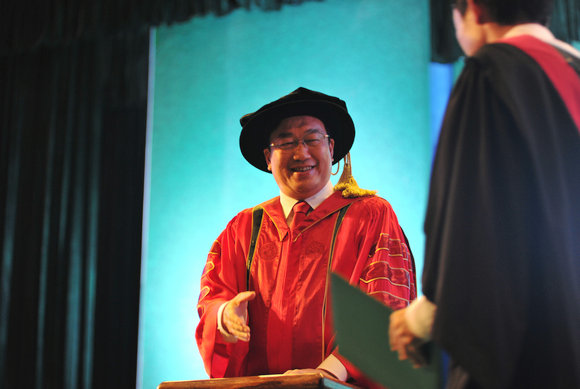

25日、26日,梁銶琚堂里举行了8场毕业典礼,共有来自20个院系的毕业生参加。其中,还包括2010级的69名国防生。既是国防生又是软件学院毕业生的吴宪文,在与校长握手时,还向校长要了签名。从舞台走下来时,他仍激动不已:“没想到在离开学校前,还能拿到校长的签名!”

“祝贺你,毕业啦!”

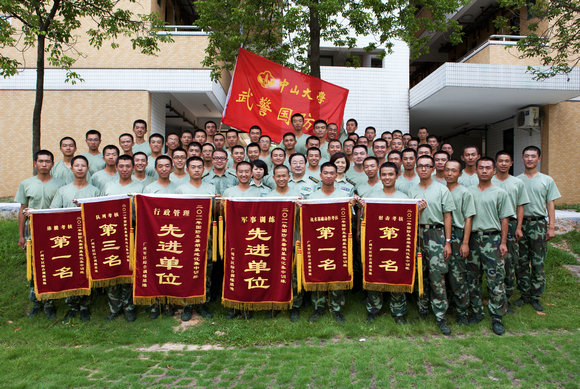

2010级武警国防生,是一群普通的毕业生,他们同样忙着毕业晚会、毕业聚餐、毕业照……又是一群不普通的毕业生,他们比很多毕业生稍显黝黑,神色更为坚毅,身板更为笔挺。

军姿飒爽

自从1998年,在清华大学和北京大学建立首批国防生培养试点以来,国防生的培养工作已经走过了16个年头。国防生是部队依托高校,从参加全国高考的普通高中毕业生中招收或从大学生中选拔培养的后备军官,在和部队、高校签约并完成学业和军政训练任务后,按协议办理入伍手续并被任命为军队干部。因此,国防生有着普通大学生和部队预备军官的双重身份。

在中大,国防生分布于信息科学与技术学院、软件学院、政治与公共事务管理学院三个学院。脱下军装,他们和普通大学生没什么分别:上课、学习、考试、参加院系或社团活动;穿上军装,他们便是军队的预备军官。大一,他们与各自学院的同学一起住宿;大二,他们统一搬到了国防生大楼集体住宿。由自由安排起床和睡觉的时间到有了早起床、晚熄灯吹哨制度,逐渐有了每周两次的集体自习、每周两首的古诗词背诵,“国防生小讲堂制度”也逐渐建立起来……

站军姿训练中

他们的不普通,更体现在除了日常学习外,还要进行严格的军事训练和军事学习。

东校区图书馆旁的操场每周都会定时出现穿着绿色体能服的国防生们。如无特殊情况,每周三次的例行训练不允许一个人缺席。每次训练都有特定的内容:周一、周三晚,约一小时的体能训练,主要是俯卧撑、仰卧起坐、三千米、单双杠等;周五早上六点至六点五十,进行队列训练,包括站军姿、喊口令、单个军人队列动作的练习;周日下午是持续三小时的训练,分为队列训练、体能训练,以及擒敌拳、警棍术、应急棍等军事特色项目训练。

“我前后两次经过他们的时间相差有半小时,那么大的太阳,他们原地站着一动不动,能坚持这么久,想想真觉得不可思议。”一位同学这样描述自己看到国防生站军姿时的感受。事实上,站军姿是他们训练中较为轻松的项目了,对国防生来说,“三千米”或许是一个不小的挑战。绕大学城内环跑三千米,国防生的及格标准是十四分半,但是我校对国防生的要求是达到十三分四十秒的优秀标准,对速度和耐力的要求就更高了。

刚进大学时,还没有进行系统的体能训练。“有些同学跑完之后可能会吐,练完三千米,下楼梯都有困难。”软件学院国防生叶力榛回忆起当时的情景腼腆地笑了,“当时很多人都跑不及格,我们就想了不少办法。在后面推,、在一边陪跑,、私下里练,用尽办法争取让所有人都及格。”

单双杠项目要进行引体向上、绕杠翻身等,难度比较大,练完之后手臂很酸痛,手心也会破皮流血。每个国防生的手都有练习留下的老茧。

当时,国防生们还没有适应大学生活,体能跟不上,再加上需要学习很多新内容,这些军事训练对他们来说也显得有些力不从心。随着训练次数的增多,特别是大一暑假在桂林持续一个月的高强度集训后,他们的体能得到了明显的提高,昔日难克服的“三千米”现在也只不过是“洒洒水”而已。

军事训练只是国防生日常生活的一部分,但是对他们来讲意义非凡。每一次完成训练后的畅快,都让他们越发相信自己的能力;每一次互帮互带的感动,都让他们更加明白集体的价值;每一次汗水浸湿军装的经历,都让他们愈发领悟“军人”这两个字的分量。

“今天,我们当教官”

自2009年开始,中大新生军训由本校的国防生负责训练。对很多非东校区的学生来说,最早接触到国防生可能就是从军训开始的。

对国防生来说,带军训是特别而珍贵的经历。他们平时几乎没有带兵的机会,新生军训对他们来说是一次很好的锻炼。平时除了上课学习之外,国防生和普通学生之间的交集并不多,军训,让他们相互有了更多的接触机会,增进了彼此的了解,还建立了珍贵的友谊。

曾带过三届军训的孙雷雷说:“和不同学院的同学在一起,男生女生集体准备活动,更有一种大家庭的感觉。”他说,每一届都有让他印象深刻的人和事,“但是第一次的印象最深,感动也最多。”他们刚大一结束,就开始了第一次带军训,“当时我们每次训练回来后,都会相互交流方法、心得、动作要领等”。同样带了三届军训的付豪回忆起三年前的事情依旧很激动,“有点像打了鸡血吧。我们那时只有一套训练服,裤子和上衣如果同时都洗,第二天就没得穿了,所以只能交替一天洗一件。但就是这样,还是觉得每天都很开心。”

我们是国防生,我们骄傲!

对军训学生来说,国防生们既是教官,又是师兄,比自己大不了多少,有亲近感,很配合年轻“教官”的训练。国防生于跃说,军训结束时,他还是没忍住眼泪,“那场面太感人了”!临走前,他还收到了学生们送的篮球,上面歪七扭八签满了排里每一个人的名字,“他们知道我喜欢篮球”。

毕业后,他们将统一赴北京进行一年的集训,之后再按照分配计划去到全国各地。有些国防生惦记亲人,很想回到家乡;也有人主动要求去边疆地区,“西藏条件是艰苦点,但是环境有时能造就人,艰苦反而更有利于我的成长。”刘朋岳的想法很坚定,“妈妈一开始心疼我,会反对,但是后来也被我说服了。”

汗水浇灌荣誉之花

负责国防生新闻工作的张艳雁干事说:“国防生整体心态都很好。不管去哪里,都一样是新的环境,都需要一段时间的适应,不过他们没有问题。”

“大一时,觉得体能服很丑,可是毕业考核时,觉得穿起来特别的帅。”乔森眼中带着自豪。

7月1日,是他们真正要离开的日子,他们数着日子,等待着这一天,更害怕这一天的到来……