永芳堂前的碧绿草坪上,支起了一顶顶白色的大帐篷,远远便能瞧见,煞是好看!自24日至今,因了2014届毕业生的毕业典礼,康乐园迎来一年里最为热闹的时候。来自四个校区的一万多名毕业学子,来自五湖四海的亲朋好友,在这个火热的季节里,欢聚一堂,见证并创造了一份共同的毕业记忆。

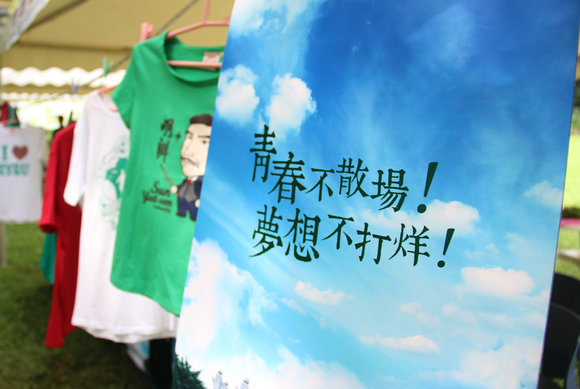

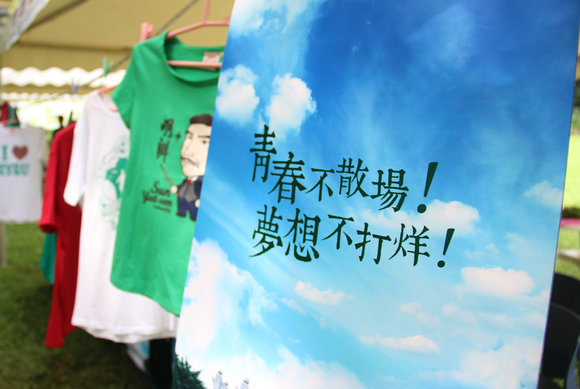

青春不散场,梦想不打烊

又一批学子顺利完成学业,即将奔赴祖国各地,带着同窗师友的祝福,追求各自的梦想。他们,是聆听着中山先生校训而成长起来的中大学子。毕业后,仍然是母校最牵挂的孩子。无论走到哪里,母校都是他们心底里的温柔乡。他们,曾经是“学生”,现在是“校友”——一个将伴随一生的自豪的身份。

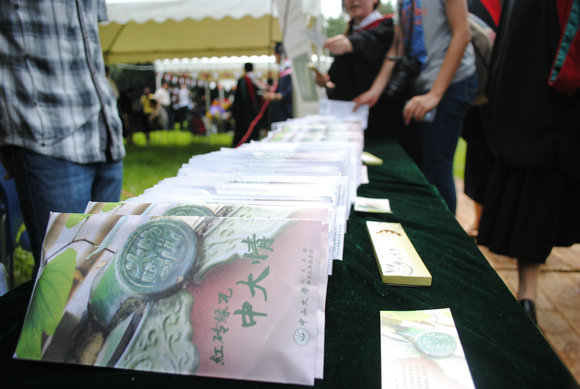

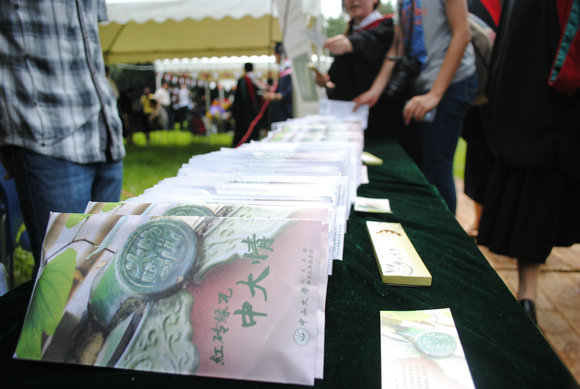

礼物领取券,瞬间变书签

在这个季节里,对于他们来说,有太多的感动、太多的收获,其中,就有来自学校校友总会、教育发展基金会的一份精心制成的小礼物。毕业典礼前,校友总会、教育发展基金会便将制作好的一万多张礼物领取券分发到各院系,由各院系派发到每一位毕业生手中。毕业典礼期间,毕业生可以凭领取券,至永芳堂前嘉年华现场免费领取一份小礼物,即一套“青木•校训铅笔”和一个“红绿•瓦当信封”。每位毕业生领完礼物后,领取券上会用打孔器打个孔,并系上彩色丝带,就变成书签了,既环保又实用还有创意。化学与化学工程学院毕业生陈传森领到礼物时,非常激动:“超级喜欢校训铅笔!都舍不得用,因为只能领取一份呢。”

“哇塞,好有特色的小礼物啊!”

铅笔和信封的设计融入了校训、中大瓦当等学校元素。校友总会、教育发展基金会的沈锐介绍道,铅笔是一种单纯的书写工具,可让学子借此怀念起学校里简单快乐的生活。瓦当信封的设计灵感来源于中大传统建筑中的瓦当,红楼是中大最具标志性的建筑,而瓦当是红楼中最小的一个元素。瓦当的设计,寓意着每一个中大人都是中大的一个元素,都有着不容忽视的地位。而铅笔和信封摆放在一起,刚好是一个数字“10”,代表校友总会和教育发展基金会对毕业生的“十分”祝福;同时,恰逢今年为母校90周年校庆,离中大人共同期待的百年梦还有十年,现与大家立下“十年之约”,希望母校100周年校庆时,全部校友能重回母校相聚。

红绿•瓦当信封与青木•校训铅笔

嘉年华现场,校友会、教育发展基金会设立的白色帐篷下,“一分心意 十分祝福 百年梦想——2014年毕业嘉年华毕业礼物派送暨小额捐赠活动”正同时进行。这个活动由中山大学学生•校友协会的学生自发主办,旨在汇聚每一份中大人的力量,为母校做一点贡献。

此次捐赠活动以“一元起捐”为口号,宣扬一种小额捐赠的理念。捐款额度不论多少,都有相应的礼物回馈,如绘有中大四校区建筑元素的眼镜布、手绘中大风景笔记本、中大纪念章等。正如沈锐所说,采用捐赠回馈方式,是“希望唤起校友的爱校情结,捐赠并不是大额的特权,提倡小额捐赠,它可成为一种良性的生活习惯”。此外,捐赠的毕业生还能收到一张感谢卡,“我们看中的是毕业生的一份心意,感谢他们给学校助力”,校友总会的绍筠解释说。

妈妈毕业了,我来捐款给中大

所募集的善款都将纳入中山大学教育发展基金,用于支持紧急援助基金、贫困助学金、校园建设基金等项目,且善款的每一项支出明细都将在校友总会网站上进行公布,并将为现场留下联系方式的毕业生以短信告知,做到公开透明。

“一元起捐,心意至上”

校友协会的刘展鹏说,他们希望借助毕业嘉年华这个契机,用自己的方式做一些贡献,倡导一种广募文化。协会的成员都是大一、大二的学生,作为师弟师妹,也算是给师兄师姐们在毕业前传递一种回馈母校的方式。

李萍副书记与校友协会同学们一起推广广募文化

25日上午,第一场毕业典礼结束间隙,校党委副书记李萍来到嘉年华现场,特意走到校友总会与校友协会的摊位前,饶有兴味地了解了免费送毕业生的礼物和“小额捐赠活动”的情况后,当即表示,在接下来的几场毕业典礼上,都会将这些好消息传达给所有毕业生。此后的每场毕业典礼现场,都会向毕业生公布校友总会、教育发展基金会的微信。同样,每位参与募款的毕业生所收到的感谢卡上,也都有其微信二维码,便于毕业生了解学校关于校友、捐赠等信息。

今天是毕业嘉年华的最后一天,据统计,此次小额捐赠活动共送出礼物7017份,募得善款7448元,募款参与人次达2058次。