中大新闻网广州8月2日电(通讯员刘兴基)7月19-20日,农学院党委书记程月华和陈昊、朱冠恒、李晓云老师一行,在学校挂职干部、凤庆县张哲副县长的支持下,会同合作企业武大绿洲生物技术公司董事长林春鸿、研发中心执行主任陈娇,参观了凤庆滇红茶博物馆,拜访了原馆长杨明柱先生,寻访农学院早期办学的杰出校友、“现代中国十大茶学教育家“之一陈兴琰先生事迹;深入荣赝 “世界滇红之乡”美誉的凤庆县红塘村,调研有机茶园示范基地建设、指导茶树种植技术,赓续陈兴琰先生等老一辈茶学家对滇红茶的不舍追求。

老一辈中大农学人的贡献

陈兴琰先生1933年考入中山大学农学院农学系农艺门(现称为专业)学习,主修茶作学。大三时,他调研广东茶叶主产县的《广东山之茶叶》报告,发表于《国际贸易导报》,得到茶叶界专家的好评。1937年,陈兴琰顺利获得农学学士学位,开启了与茶学不解之缘的职业生涯。

陈兴琰毕业后,任安徽省祁门茶叶改良场技术员兼栽培组组长;在财政部贸易委员会驻滇办事处复兴公司负责茶叶生产技术训练班的教学和云南的茶叶出口事务。期间,他到顺宁县(现凤庆县)考察,撰写了《云南省顺宁县茶叶调查》,为凤庆茶厂的发展乃至云南茶业的雄起奠定了理论基础。

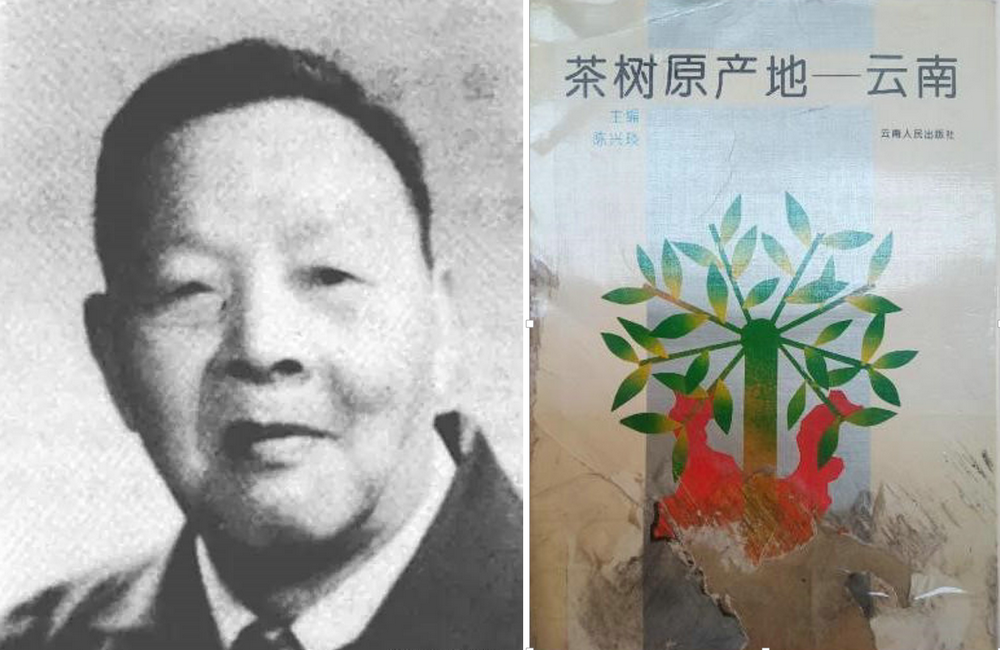

陈兴琰教授及其著作(来源:农学院)

抗战时期,陈兴琰先生有力地促进滇红茶叶出口创汇、支援了抗战。此后,滇红茶作为“中国四大红茶”之一,并被世人称为“茶之味精”,不断扩大对前苏联以及欧洲国家出口,为新中国建设和乡村振兴作出了巨大贡献。陈兴琰先生作为凤庆茶叶实现实业报国和实业救国的助推者和见证人,堪称凤庆滇红茶的伯乐之一,是凤庆滇红茶扬名四海的奠基人。

新中国成立后,陈兴琰先生调任湖南农学院工作,在茶树育种、茶树原产地研究,以及皋卢茶研究和开发等方面成果卓著,为中国茶学教育作出重要贡献,被誉为“现代中国十大茶学教育家“之一。

拜访凤庆滇红茶博物馆原馆长杨明柱先生(左三)(来源:农学院)

被誉为“中国茶学第一人”并曾两度在中山大学农学院农林植物研究所工作的张宏达教授,1981年到凤庆考察时发现了五柱茶,将其载入《中国植物志》,使凤庆的野生茶树品种登上了中国植物大典的宝库,对凤庆茶叶产业化做出重大贡献。此后,他的学生、中山大学生命科学学院叶创新教授两次到凤庆考察茶叶,详实地研究了古茶树。在他们的助推下,广东省清远市的英德成为了凤庆茶种的第二故乡,创制了中国南方著名 “英德红茶”品牌。

新一代中大农学人的赓续

学院一行探访了深居凤庆县小湾镇香竹箐村的 “锦绣茶尊”。这棵古茶树生长在海拔2245米的高山深处,树龄超过3200年,是世界上迄今为止发现的最古老最粗大的栽培型茶树,目前仍然枝繁叶茂,堪称奇观。

学院一行在同当地负责人交流时,建议在保护好珍贵古茶树的同时,逐步完善滇红茶文化的宣传与科普设施,使慕名而来的游客沉浸式学习博大精深的茶文化,增强民族文化自信,成为滇红茶的守护者、传承者和建设者。林春鸿董事长还推介了公司首席顾问、茶学专家陈宗懋院士,表达了合作做好古树保护的愿望。

探访3200年树龄的“锦绣茶尊”(来源:农学院)

7月20日,学院一行对拟建设有机茶园的红塘村实地调研,给出了系统可行的指导建议,并举办了有机茶园科普讲座交流。同期,农学院在红塘村开展 “三下乡”社会实践活动的4名研究生和2名本科生,进行了采茶劳动和茶产品带货直播。学院一行还参观学习了制茶工艺和种茶历史。

同学们为滇红茶系列产品带货直播(来源:农学院)

紧张充实的校友寻访活动使大家不仅被前辈校友实业报国的无私情怀所感染,而且亲身体会到国运兴、茶运兴的深刻内涵。学院师生将以陈兴琰等杰出校友为榜样,通过党支部共建、师生“三下乡”、科技小院等形式,继续倾力为地方发展有机茶业做好科技服务。

文稿终审:农学院 程月华