中大新闻网讯(通讯员薛超)世间万物,有能量就有引力。那么,引力的本质究竟是什么呢?自牛顿开创经典力学以来,这个物理学领域基础的科学问题之一,让物理学家辗转几百年,至今仍在探索。从1984年开始,一群中国科学家用39年的时间,探索引力的本质究竟是什么。对于一位科学家的科研生涯来讲,39年很长。但是,在西方科学家主导了300多年的领域里,中国科学家测出了世界最精确的万有引力常数G的值,提出了空间引力波探测“天琴计划”,这样看来39年又很短。基础研究如何报效国家和社会?罗俊院士和天琴团队在探索科学问题的过程中,用一个又一个重量级成果给出了答案。

高精度引力实验

从1687年牛顿发表万有引力定律,到卡文迪许第一次用扭秤实验测出万有引力常数G值,西方科学家主导这一领域的研究达300多年。上世纪80年代,中国科学家罗俊及其团队加入了测量万有引力常数G的队伍,开始用扭秤技术精确测量G值。经过艰辛努力,2018年8月,《自然》杂志刊发了罗俊团队最新测G结果,该团队历经艰辛测出了截至目前国际上最高精度的G值。

在探索引力本质的基础研究道路上,依托各种引力实验,他们从一开始就踏上了精密测量的应用研究之路。空间惯性传感器就是其中的杰出代表。它是空间引力研究、空间引力波探测和重力卫星的核心设备,根据工作模式的选取。该设备精度高、技术难度大,仅有法国掌握其全部技术。

2001年,为了推动研究,罗俊与已研制出空间惯性传感器的法国教授约好,专门赴法国商谈国际合作。可是会面前,对方一直拒绝走出大楼当面交谈,仅仅托人给了一些书面材料。这让他们深深感受到,“在门外等”永远也不可能拥有核心技术,没有核心技术就很难得到别人的尊重。

2009年,在巴黎的一个小型技术研讨会上,科学家们报告了空间惯性传感器的研究情况,当西方科学家看到罗俊团队研制的部分实物照片和地面测试结果时,两次询问是否是自己做出来的,询问的语气充满了质疑。午餐会上,罗俊与法国的空间惯性传感器研制负责人商谈购买对方更高精度产品的事宜,对方提出该仪器不是商品,是无价的,中国要想使用,“必须交换”。“如何交换呢?就是他们给仪器,我们必须给他们原始数据。这是非常霸道无理的要求,意味着可能拱手送出国家机密!”罗俊说,经历这件事后,团队更加坚定了要走独立自主的研究道路——自主设计实验路线、自主制定测量方案、自主研发仪器设备。

“回顾过往,我想正是因为我们在西方碰壁碰得早,所以我们醒悟得早,早早地丢掉了用钱买核心技术的幻想,认清了核心科技大国竞争只能靠自己的残酷现实,在后来的研究中坚定不移地走自主创新道路。”罗俊说。

天琴计划和天琴一号

随着引力研究的不断深入,团队积累了越来越多的经验,也有了更宽的研究视野,大家心中装着一个目标:实验室研制的设备就是要到太空去经受检验。罗俊对大家说:“要做航天产品,必须上天在轨道上检验,对我们自己的事业负责,也是对国家负责。我们要有决心,更要有信心!”

基础研究“要上天试试”何其难?其间困难阻隔,难以计数。功夫不负有心人。2011年他们争取到了一次搭载飞行机会,用两年时间研制出满足该卫星平台的产品,并通过了一系列实验和论证,2013年11月25日随某卫星发射升空!他们的喜悦是难以言表的,只能用热泪来表达。这是我国该类型空间惯性传感器的首飞验证,目前仍在轨运行正常。

基于实验室里大量空间引力波探测关键技术的验证,罗俊在2014年3月提出了“天琴计划”,计划在太空中建成一个引力波天文台来探测引力波,向着当今世界引力研究的最前沿、科学研究的新高峰发起挑战。

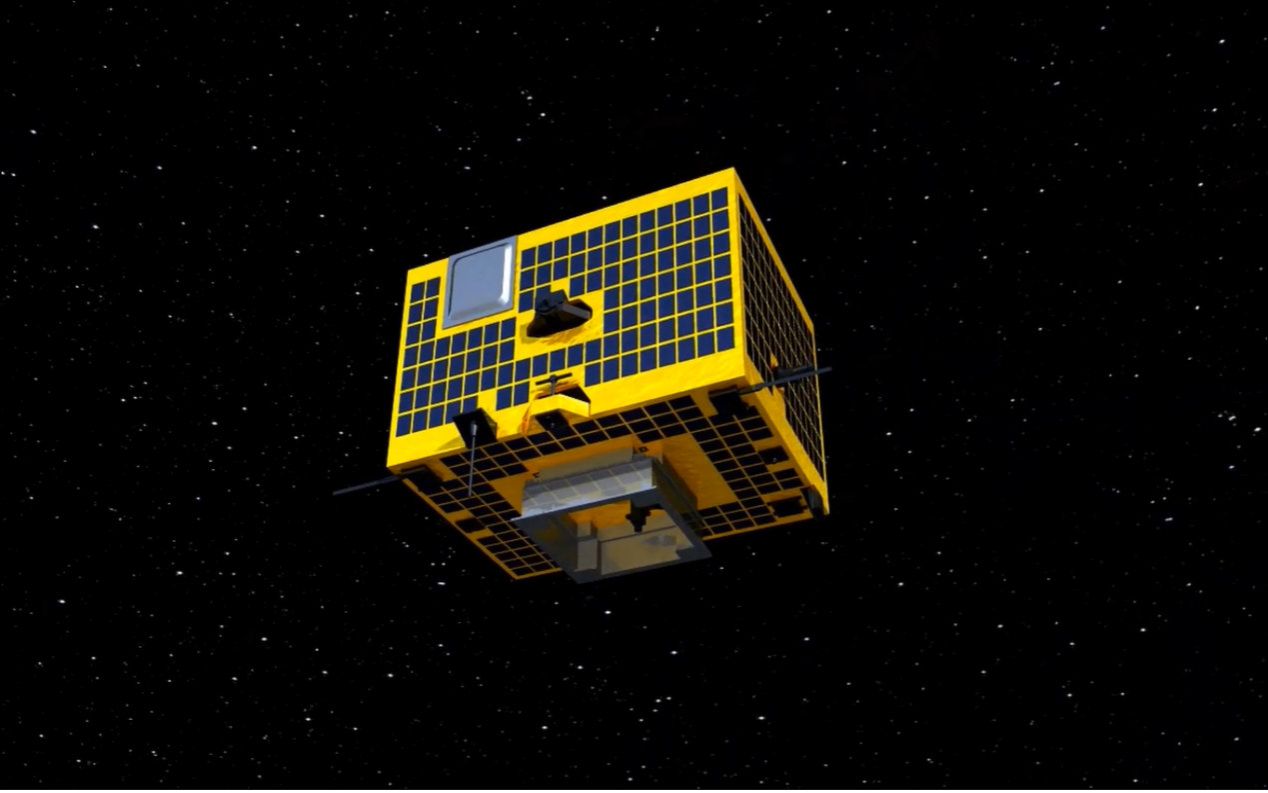

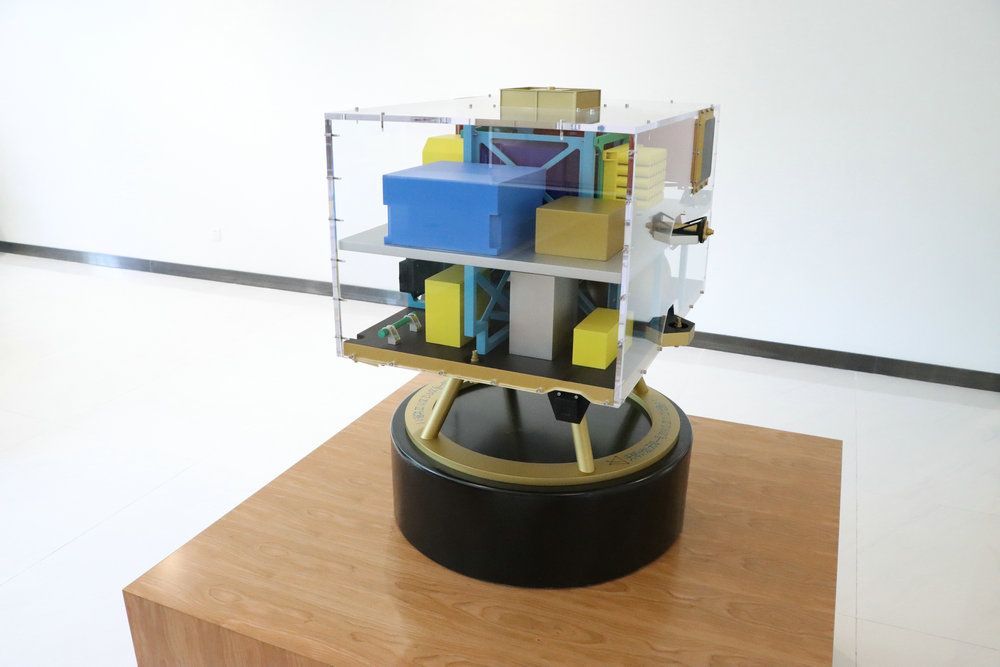

2019年12月20日,搭载“天琴一号”卫星的长征四号乙运载火箭冲上云霄,意味着中国酝酿近20年、正式提出5年多的天琴空间引力波探测计划,正式进入“太空试验”阶段。“天琴一号”技术试验卫星对高精度惯性传感、连续可调微牛顿级推进、无拖曳控制、高精度激光干涉测量、高稳定度温度控制和高精度质心控制六大关键技术进行了一次综合在轨试验。2020年5月21日,“天琴一号”传来好消息,数据显示,所有技术指标全部优于任务要求。目前卫星已圆满完成任务,六大关键技术在轨验证全部通过,所有指标达到国内最高水平。其中团队研制的静电加速度计在“天琴一号”技术试验卫星上在轨实测噪声水平比国内原有水平提高了约2个量级。目前,“天琴二号”各项工作正在稳步推进,关键技术取得突破,计划在2025年前后发射。

“天琴一号”技术试验卫星概念图

“天琴一号”技术试验卫星模型

“天琴一号”技术试验卫星发射升空

“天琴一号”技术试验卫星发射合影

在太空中探测引力波,不仅能够看到宇宙演化的图片,还能够利用引力波探测听到宇宙演化的声音,相当于从看无声电影到看有声电影。罗俊说,引力波不能只是科学展示品,而应该成为人类探测宇宙的实用工具,这就是LIGO首次探测到引力波之后,我们还要继续做引力波探测的根本目的。

罗俊说:“ ‘天琴计划’不仅仅吸引着有科学兴趣的人,也越来越多地吸引着立志科研报国的各类人才。因为这个最终目标好似一个牵引器,它会‘生’出一个又一个国家急需的核心技术、战略重器,这是作为科学家的责任。”

地月激光测距

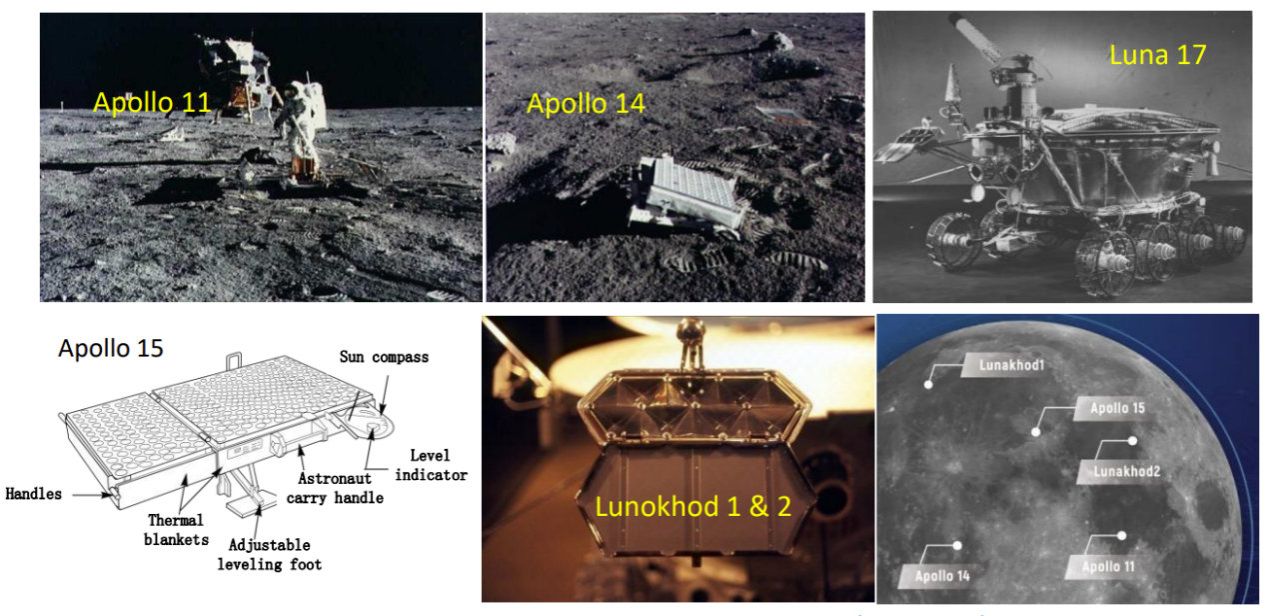

上世纪60年代,美国和苏联开始进行激光测月试验。此后,美国和苏联先后在月球上共部署了五个可供进行激光测距的反射器阵列,月球激光测距成为最精准的地月距离测量手段。之后几十年里,陆续有法国、意大利、德国等的多家测站进行过激光测月相关研究。但是月球激光测距涉及望远镜系统、光路系统、光子探测系统以及其他辅助系统,是一项涉及多学科领域的复杂的精密技术,国际上能够成功测月的只有极少数测站。近几年,能够进行常规激光测月的只有法国格拉斯测站、意大利马泰拉测站以及美国阿帕奇点天文台。我国多年来在月球激光测距方面始终未能突破,只能“望月兴叹”。

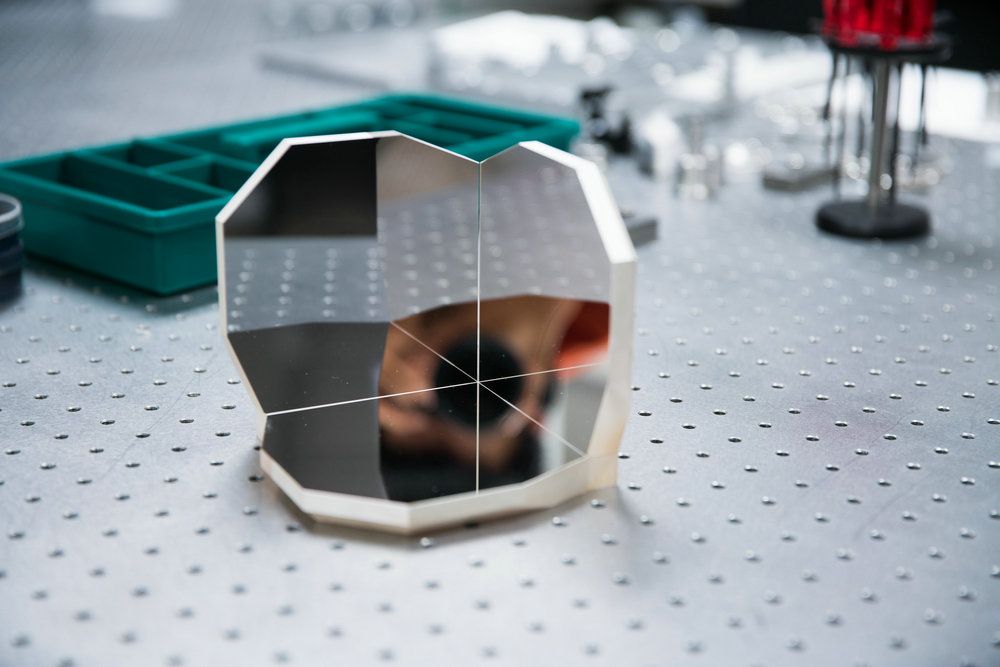

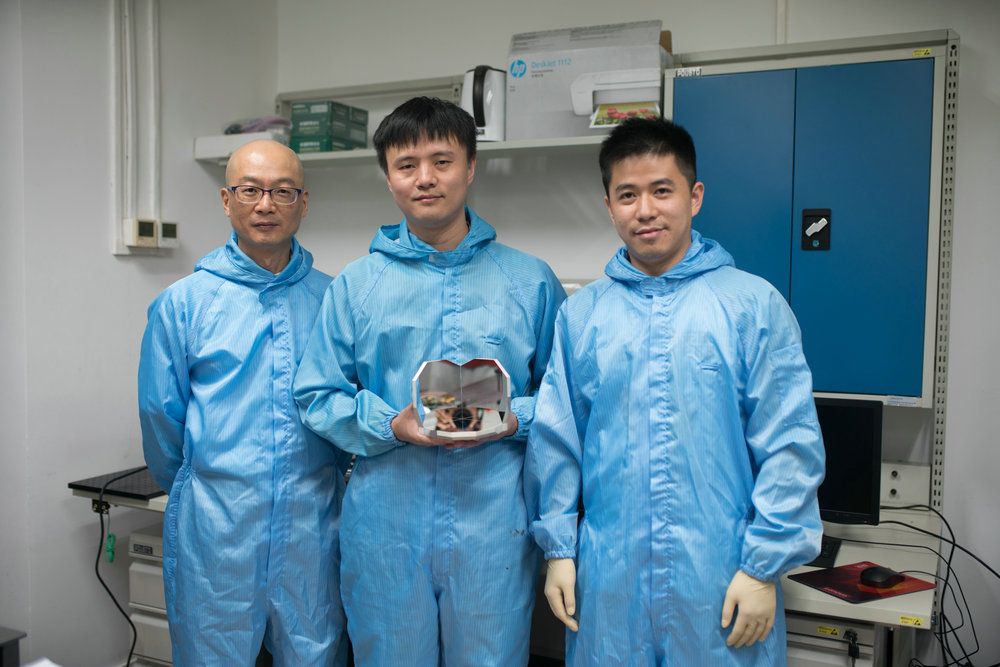

2015年开始,天琴计划“0123”技术路线图中“0”步骤项目实施,团队启动月球激光测距任务,并得到了国家航天局和国家自然科学基金委应急管理项目的支持。团队研制的新一代激光测距反射器于2018年5月21日搭载嫦娥四号中继卫星“鹊桥”发射升空;同时在该项目支持下,中科院云南天文台升级昆明站的激光测距系统,于2018年1月22日首次测出地月距离。2019年初,位于中山大学珠海校区的天琴测距台站建成,并于当年11月7日晚首次获得月球上的全部五个激光测距反射器A.15、A14、A11、L1、L2)的回波信号,测量精度进入厘米量级,我国成为世界上第三个完成了该实验的国家。由于这些工作,天琴中心获得了多个中央部委共同颁发的“探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位”殊荣。

激光测距反射镜

团队与研制的激光测距反射器合影

天琴计划激光测距台站

月球上五个激光测距反射器A15、A14、A11、L1、L2

1.2m激光测距望远镜

天琴中心获探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位

月球激光测距实验的成功,为我国提供了高精度地月距离测量的第一手数据,为我国在引力物理、地月系动力学、月球科学等方面研究的突破创造了条件。除此之外,作为天琴“0123”技术路线图的第“0”步,地月激光测距的成功为天琴卫星的高精度定轨提供了必要的技术储备,对于天琴计划的顺利实施有重要意义。

从引力到引力波,39年很长,39年又很短,天琴团队扎根基础研究,不断开拓创新,勇于拼搏,锐意进取,用一个又一个重量级成果向着当今世界引力研究的最前沿、科学研究的新高峰发起挑战,在科研报国的道路上一步一个脚印扎实地前进,用实际行动报效国家。

文稿终审:物理与天文学院 郝雅娟