烽火岁月,枪炮是救国的利器;山河破碎,讲台亦是救国的阵地。很多人都熟知西迁昆明办学的西南联大,却鲜有人知道华南地区也有一个战火里迁校办学的感人故事。抗日战争时期,为了存续教育火种,华南高校的教育先师心怀国家,回迁粤北坪石,艰苦办学,被尊称为“坪石先生”。最近这个故事被搬上了大银幕,电影的名字就叫《坪石先生》,看似平凡但藏着惊心动魄的历史风云,是当下纪念抗战各类叙事一个不可或缺的补遗。电影中学生黄本立两次受困,感慨救国无门。救他于险境的中山大学数学天文系教授黄际遇先生对他说,“文脉之传承,犹如人类之繁衍。知识救国也是大道”。这句话如同一把火炬,照亮了影片缓缓展开的叙事,让战火中坚持办学、保护学生、存续文脉的“逆行”之举有了超越电影叙事、跨越历史时空的价值意义。

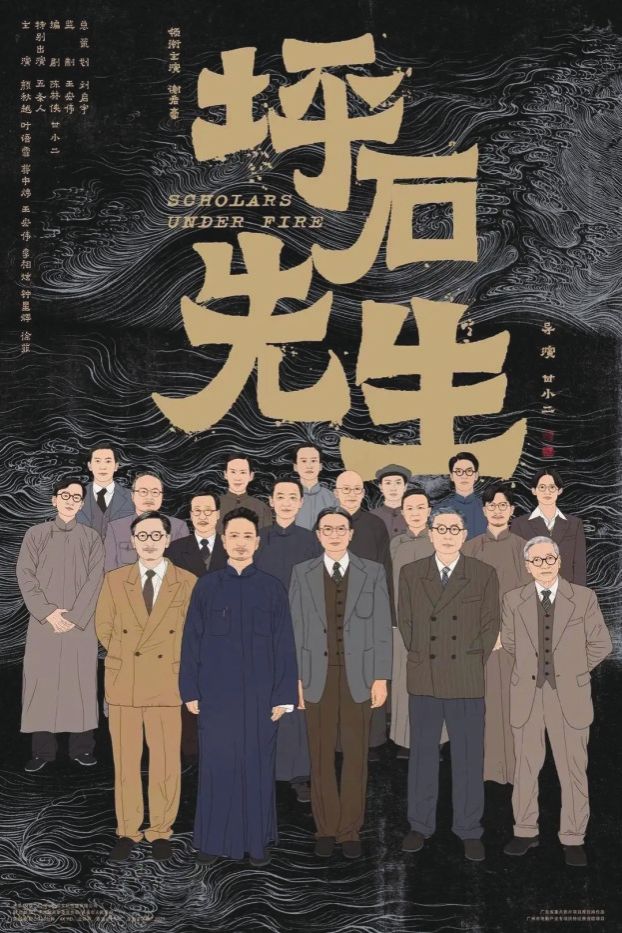

影片讲述的是抗日战争时期,以国立中山大学为代表的一批学校,在粤北小镇坪石坚持办学,令文脉在烽火中得以延续的故事。这是中山大学校史上真实人物的群像,包括前述的中国现代高等数学教育开创者之一黄际遇、中国马克思主义经济史学的开拓者之一王亚南、中国图书馆学奠基人杜定友、中国近现代第一位女天文学家邹仪新、天文学家张云、测量学家卫梓松、地理学家吴尚时等。在日军即将占领这个粤北要冲之前,他们一边坚持办学,继续上课、做科研,努力筹措经费,维持学校运行;一边积极准备再次迁校,转移图书、实验设备、科研器材,关爱学生,救助乡里。他们坚信战争总会结束,国家建设必将到来,而知识的作用、人才的作用、科学的作用,将从根本上拯救这个已苦难百年的祖国。影片最后,他们的坚信变为现实,日本投降了。他们救助培养的年轻人,后来很多都成为国之栋梁。

中山大学的血脉中流淌着“读书不忘革命,革命不忘读书”的信念。以振兴中华为己任的中山大学,在抗日战争抵御外侮中从来不是旁观者。1931年,九一八事变爆发,中山大学的师生立即加入到反日游行运动中,一度被称为“抗日大本营”。抗日战争时期,一大批中大人投笔从戎。中大校友曾生、杨康华领导的广东人民抗日游击队东江纵队活跃在广阔的南粤大地上,是当时文化水平颇高的一支队伍,其中不少人献出了宝贵的生命。这部影片中也有一些加入中国共产党东江纵队的学生。在迁校云南办学时期,还有一批中大学子用所学的专业技术投身国家建设,远赴滇边,改造滇缅公路以提高抗战物资的运输效率。所以,对于中山大学本身而言,投身革命、上阵杀敌,从来都是不曾畏惧的大道之举。

同时,面对敌机轰炸的战火,手无寸铁的坪石先生,坚守教育阵地,保护书籍、实验仪器和青年学子的求知火种,以他们的方式展现与侵略者的抗争姿态和守护祖国山河的从容决心。在影片里,他们所秉持并信仰的“知识救国”,这是贯穿故事始终的主题,也是中大先生们毕生抱持的信念。来到坪石之前,中山大学已经辗转迁移多处办学,几乎绕了半个南中国,部分师生还绕迁至越南等邻国。烽火动荡的时代,一张平静的书桌多么艰难。影片中,中山大学图书馆馆长杜定友的故事令人动容,他在战火纷飞中拼死护佑5万册珍贵典籍南迁,这“以命护书”的壮举是对侵略最决绝的抗争。因为舍不下比命还贵重的书籍,他被同事绑着抬上最后一班火车。在他心里,他保的不只是书籍,更是中华五千年文明传承的文脉和民族独立思考的根基。黄际遇于战乱中讲授骈文、高等数学,烛火下的课堂与炮火里的时局,看上去有些格格不入,但细想却尤为珍贵。这不仅是传授知识,更是在宣告:中华民族的精神高地,永不陷落。

落后就要挨打,中山大学就诞生于救亡图存的历史语境之下。在其成立之时,孙中山就为其立下办学志向。1924年颁布的《大学条例》,其开篇写道:“大学之旨趣以灌输及讨究世界日新之学理、技术为主,而因应国情,力图推广其应用,以促社会道义之长进,物力之发展副之。”影片中,我们看到多位从事天文、测绘、建筑等中大先生,他们传授学生科学知识,刻苦钻研“日新之学理、技术”,为的是将来应用到国家建设,用科学技术武装贫弱的祖国,让她不再受外敌欺凌。中国近现代第一位女天文学家邹仪新与丈夫叶述武教授,在坪石的天文台坚持做科学研究。面对日军进犯迫近,他们倾尽积蓄,组织工人将宝贵的天文仪器拆解分装,化整为零,分散装进200余个小箩筐秘密转运,即便不幸落入敌手,国之重器敌人也使用不了。还有一个细节,叶述武冥思苦想在黑板上终于推演出了宇宙第一速度的理论公式,而这个公式为后来新中国的卫星发射提供了有力支撑。战火之中,中大先辈们仍然仰望星空,“做好宇宙的大文章”;今天的中山大学继续大力发展深空科学,主导了中国自主空间引力波探测计划——天琴计划,在珠海校区建起一座崭新先进的天文台,已经取得多项重大成果。坪石办学时期,还有一位电影里未讲但享誉世界的农学家,彼时迁至湖南栗源堡的中山大学农学院教授丁颖,一直在颠沛流离中坚持中国杂交水稻品种的研制,后来成为中国农业科学院首任院长,为中国粮食安全作出重大贡献,被周恩来总理誉为“中国人民优秀的农业科学家”。

电影开始不久,一场迁校的会议上,黄际遇一句:学生最重要,一定要保全学生,有青年才有未来,得到众人认同。电影有个幽默又让人感佩的情节,黄际遇给搜捕进步学生的国民党警察上了一堂概率学“课”,最后成功地帮助学生摆脱危险。电影中被他解救出来的学生之一黄本立,真有其人,且是我熟识的一位化学前辈,于今年6月逝世。他出生于中国香港,战乱中独自一人从香港辗转来到坪石求学,后来成为新中国一位杰出的分析化学家、教育家,1993年当选为中国科学院院士。他确实曾两次投笔从戎,后发现所谓的国民党青年军难以承担抗日救亡的重任,选择重返课堂,以科学知识武装自己,为后来中国原子光谱事业的开创与分析科学的发展作出重大贡献,成为影片开头“有青年才有未来”的完整诠释。

中山大学的先贤们,坪石的先生们,他们用生命诠释“知识救国,亦是大道”的家国情怀。在百年未有之大变局的当下,我们的大学被时代和民族赋予了前所未有的重大战略使命,与80多年前的他们,何尝不是一次跨越历史时空的遥相呼应!何尝不是一次伟大复兴梦想的传承接力!

(作者系中国科学院院士、中山大学校长)