习近平总书记指出“没有全民健康,就没有全面小康”。在抗击新冠肺炎的战斗中,习近平总书记再次强调“确保人民群众生命安全和身体健康,是我们党治国理政的一项重大任务”。因此,牢固树立立德树人的根本使命,努力培养高质量的“人民健康”守护者,是我们大学肩负的光荣任务。基础医学是医学的基础,是医学发展的依托和源泉,基础医学研究生的培养更突显了其在高质量医学人才培养中的特殊地位。但是,传统的二级学科招生和导师单一培养模式已严重制约了基础医学研究生的招生和培养质量。以研究领域为导向组建研究群体替代传统的二级学科招生和导师单一培养,更符合目前基础医学学科研究的特点和研究生培养规律。一方面加强了科研协作及和临床的结合,促进了科研水平的提高;另一方面解决了以往导师单一培养学生缺乏选择、集体指导流于形式和培养过程缺乏动态监控的关键问题。

在中山医学院副院长高国全教授的积极倡导和组织下,心血管研究群体的导师们经过2年时间的充分调研、讨论,形成了一套完整的包括招生、轮转确认导师和全过程群体指导的改革培养方案,通过5年的实施显著提升了该群体研究生培养质量,该培养模式进一步在中山医学院其他研究群体全面推广并为北大医学部等兄弟院校认同、采用。2019年4月,该团队“基于群体指导及轮转制度的研究生培养体系的建立与实践”项目荣获中山大学教学成果一等奖。

基础医学研究生培养的挑战与问题

由于从事基础医学的教师和科研人员的收入与临床医生存在巨大差距,近年来优秀本科毕业生更多选择了临床学科,普遍存在着“轻基础、重临床”的观念,这在很大程度上影响了医学基础学科的生源质量。因此从源头开始采取措施吸引更多优秀本科毕业生选择医学基础学科读研,为医学基础学科的创新研究和师资队伍建设奠定坚实的基础显得尤为重要。全面提升医学基础学科的整体实力和综合竞争力是吸引优质生源的重要举措,随着学科融合、交流和合作的加强,研究领域对人才特别是高层次人才的跨专业培养的要求越来越强烈,不少导师都希望招收跨专业研究生。中山医学院基础医学各专业基本还处于传统的专业对口的教育观念,这样从根本上割断了研究生阶段的基础学科之间以及和临床的联系。另一方面,目前研究生招生采用复试面试时学生和导师的双向选择即确定导师,这种模式存在的问题在于学生和导师之间的了解仅仅限于短暂的面试,而学生对于导师的实验室运作方式、实验室文化、导师的管理模式等无从感知,导师对于学生的个性性格、科研思维、学习能力了解甚微,如果导师和学生双方不能很好地适应将明显阻碍研究生培养的质量。

组建心血管研究群体并统一招生

2012年,学院统筹组建了中山医学院心血管研究群体(Cardiovascular Research Program)。该群体是由中山大学中山医学院及附属医院范围内从事心血管疾病研究的跨学科教师组成的一个学术共同体,旨在促进相互间的学术交流与合作,从而逐渐形成在该领域具有国内一流水平及国际影响力的研究群体,成为支撑学院学科建设、人才培养和科学研究的重要组成部分。该群体成员研究方向广泛涉及生物化学、分子生物学、细胞生物学、病理学、病理生理学、药理学等多个生物学医学基础学科以及临床相关学科。研究生招生以心血管研究群体招生,在招生简章中参与心血管群体轮转的招生名称为“心血管医学”。一级学科分为药学、基础医学和生物学,学科方向根据导师群体的研究领域分为药理学、病理与病理生理学、分子医学、生物学。

跨学科成立心血管研究群体

报考“心血管医学”的考生可根据本科所学学科选择不同一级学科下属的“心血管医学”:生物学背景可报考“生物学”下属“心血管医学”;医学背景可报考“基础医学”下属“心血管医学”;医学、药学、生物学背景可报考“药学”下属“心血管医学”。心血管医学实行轮转招生,即凡在“心血管医学”学科招入的学生入学时先不确定导师,在群体内不同实验室轮转半年后,双向选择,确定导师。

研究生培养实行轮转和群体指导制度

“心血管医学”学科招入的学生在群体内不同方向轮转,由群体内导师共同培养,毕业授予学位根据最终确定的导师的二级学科确定。新生入学后确定轮转研究生人数并分为四组,每组6-8人。群体内实验室按六个大的方向轮转:高血压组、心血管药理组、心血管生物化学与分子生物学组、心血管病理学与病理生理学组、心外科临床组、心内科临床组。每个研究生从以上六个大的方向选择三个方向进行轮转。轮转结束后研究生递交轮转总结和填报导师意向,每个研究生可按意向顺序填报三位导师;导师根据轮转表现和学生填报导师情况最终确定所招收学生,提交学院研究生科;群体内研究生开题、中期考核、毕业论文答辩的全过程联合培养。

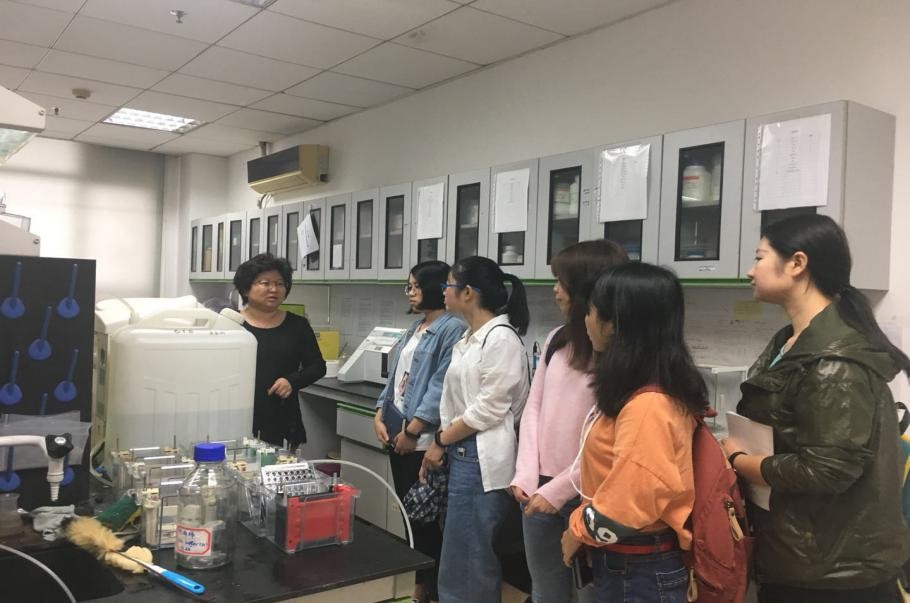

研究生轮转动员会

研究生分小组轮转(高血压组)

群体研究生培养展现良好前景

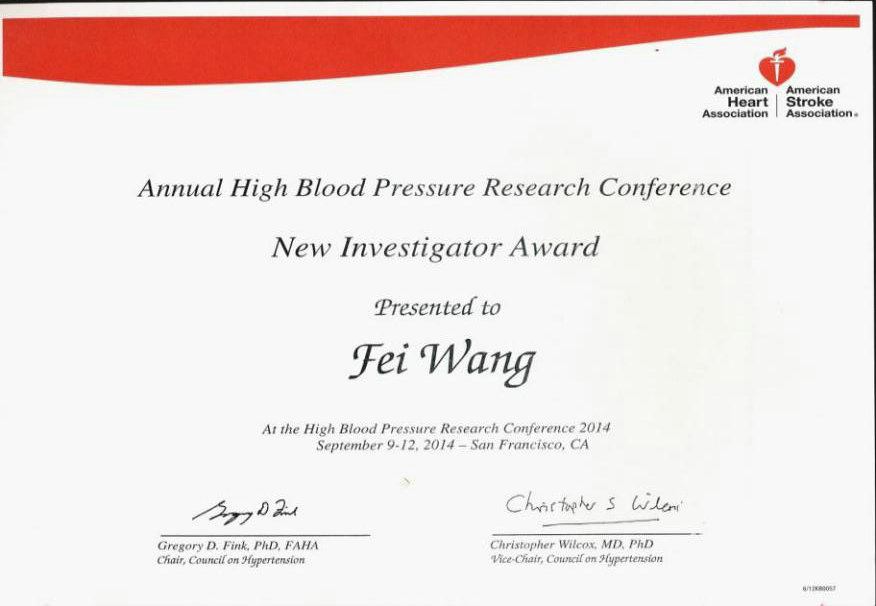

中山医学院心血管研究群体建立5年来,已培养博士生65名、硕士生22名;发表SCI论文102篇;研究生获得国家奖学金16人次、美国高血压协会的新研究者奖1人次、国际生理学大会优秀青年讲者、“首届羊城高血压国际论坛暨广东省药理学会第二届心血管药理学研讨会”研究生优秀论文评选二等奖、中国生物化学与分子生物学会2014年全国学术会议“博士生论坛”一等奖、第一届、第二届华南地区生物化学与分子生物学会联合年会墙报一等奖1人次、二等奖2人次、三等奖2人次;广东省病理生理学会第七届会员大会”优秀研究生论文三等奖等奖项。群体研究生毕业后主要有两个去向,一部分去国外高校进一步深造,进行博士后研究,由于在读期间打下的坚实基础,这些研究生出国期间得心应手,取得了优异的成绩,已有3位获得美国大学的助理教授职位;另一部分在高校、事业单位、科研机构、医院等任职,毕业博士生工作后均获得国家自然科学基金的资助,成为单位科研的中坚骨干力量。

群体研究生获得美国高血压协会的新研究者奖

心血管研究群体培养研究生模式得到校内外单位的认可和推广,我校神经科学、免疫感染研究团队陆续采用心血管研究群体模式,将学科内科研力量凝聚形成研究群体,并获得校级教学改革项目资助。北大医学院就此研究群体培养研究生模式来访交流,高国全教授也在全国各种教学会议上受邀就此改革实施作大会报告,得到兄弟院校的肯定和认可。此外,本研究群体在各自研究工作成果基础上结合该领域的前沿研究及未来发展倾向,编写了《心血管研究进展》教材,开设心血管研究进展硕士生,博士生必修课程等,进一步提升研究生创新思维能力。

主编研究生心血管专业教材(2016年)

实验室轮转制度的实践势必会产生良好的人才培养预期效果,对复合型拔尖创新人才培养模式改革将具有示范带动作用,为中山大学乃至国内其他大学研究生培养改革提供借鉴和依据。

稿件终审:中山医学院 吴忠道