4月5日,由丁肇中先生主持、中山大学师生参与的阿尔法磁谱仪(AMS)实验组在《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表了第一个物理结果。这篇重量级论文包含了18名中山大学师生的辛勤工作。日前,参与该项目的中山大学物理科学与工程技术学院、空间技术中心主任何振辉教授,2010级博士生翁致力以及校党委李萍副书记接受了中国新闻社、科技日报、南方日报、羊城晚报、广州日报等媒体与学校新闻中心的采访。

探求宇宙奥秘,多名师生参与

AMS(Alpha- Magnetic Spectrometer,阿尔法磁谱仪)是由诺贝尔奖获奖者丁肇中先生领导、全球16个国家和地区的56个研究机构合作承担的国际性大型科研项目, 超过1500名科研人员参与该项目的研究工作,中山大学是中国参与该项目的五所大学之一。

图一:从它在地表上方约400公里的观测点,阿尔法磁谱仪(AMS)收集穿过探测器的原始宇宙射线的数据。

AMS计划是人类第一次在太空中使用粒子物理精密探测仪器和技术的实验,是国际空间站(ISS)上唯一的大型科学实验。AMS的核心探测器硅微条轨迹探测器是至今唯一能够区分正物质与反物质的探测器,其目的是通过探测宇宙中的反物质和暗物质,探索宇宙的起源与未知。

AMS作为已有在太空运行的最精确、最灵敏的例子谱仪,自2011年5月19日在国际太空站外部工作至今虽然才短短十八个月,AMS已分析了两百五十亿个初级宇宙射线事件,其中实验组确认了六百八十万个的电子及其反粒子——正电子事件,这在数量上前所未有。AMS的第一个物理结果就是通过精密研究这六百八十万个粒子得出的,作为AMS首篇论文于《物理评论快报》成功发表。

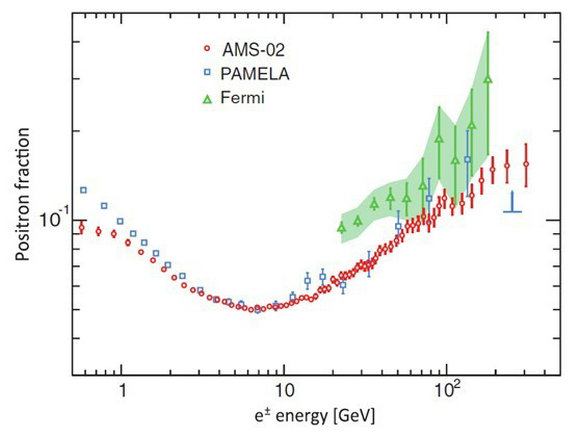

图二:AMS02首次发表的宇宙原始正电子分率能谱数据,并与先前PAMELA实验和Fermi-LAT实验数据的比较。[此图来自于论文图5.]

何振辉教授介绍,中大共有理工学院、工学院、化工学院、生科院四个学院参与热控系统项目,参与师生达70多名,做出明显贡献的就有30多名。这篇论文的作者中包含了18名中大师生的心血,参加论文的数据重建和分析工作的翁致力是我校2010级物理学博士研究生。黄臻成、莫冬传、王自鑫、唐承佩和张展几位老师,当年曾是参加TTCS的研究生和主力骨干,在AMS项目中得到锻炼成长,如今已是我校青年骨干教师。同时,中大派出的教授和研究生还参与了2011年5月AMS发射全程,担任空间轨道的调试、运行的监控等工作。

过去几十年内,粒子物理与天文物理学家对初级宇宙射线中的正电子分率极感兴趣,其背后的原因是:通过测量正电子与电子之比率并研究在全能谱中任何正电子过量的现象,对暗物质的来源及其它物理现象可以有更好的了解。AMS第一结果的精确度及可用的高统计量,突显了其正电子分率有别于先前其他实验的报导。未来AMS在积累更多的、特别是高能量的实验数据后,高能域的数据统计误差下降,可以看到在此能域能谱是否存在截止,由此判断“多出的”正电子此能谱到底是源于暗物质之碰撞还是星系中的脉冲星。

其数据准确度之高表明AMS不久将结束关于暗物质的这个重要争论。

研发热控系统,保障太空探测

作为研发AMS的一员,中山大学负责的是“硅微条轨迹探测器热控系统”,简称“TTCS”。硅微条探测器是AMS探测器的核心探测器,它的运作要求温度环境非常稳定,温度变动幅度不能超过1℃。TTCS就是为硅微条轨迹探测器提供高度稳定和均匀的温度环境的热控系统,以确保该探测器实现其设计精度,并将随整个AMS-02磁谱仪一起在国际空间站上工作10年以上,对AMS能否顺利工作起到至关重要的作用。如AMS团队一致认可的:“没有TTCS就没有AMS实验。”

2004年1月,经科技部立项、广东省支持,中山大学参加的AMS-02国际合作研究计划,被列为“科技部2003年国际科技合作重点项目计划”。2004年2月,时任中山大学校长黄达人教授与丁肇中先生正式签署AMS合作协议,中大正式成为AMS合作体成员。在《物理评论快报》发表的论文中,亦对广东省政府的支持作了致谢。

2011年5月16日AMS发射,5月19日成功转移到国际空间站,至今已将近两年,这个热控系统到目前为止运转正常,系统的部件没有一个需要更换备份,而制定的多个应急预案也只用过一部分。探测器温度曾保持在0摄氏度长达十八个月。

近日,丁肇中先生在给许宁生校长的来信中说:“AMS每天不间断地纪录与采集数以亿计的数据信息。中山大学对AMS项目的研发和组装有著卓越的贡献,并一直支持AMS在轨道运行情况的监测以保证实验的顺利进行。” “中山大学对AMS实验的成功做出重要的贡献。”

开发硅微条轨迹探测器热控系统,中大团队采用了机械泵驱动两相液体回路应用新技术,这项新技术的应用在国际航天领域上是第一次。它利用机械泵驱两相回路系统实现温度控制。机械泵驱两相回路系统以机械泵驱动,利用CO2的蒸发-冷凝的方式将负载的热量从高温运送到低温的运行方式工作。这种系统的原理和一般状态下的水达到一百度保持沸腾而温度不变的原理基本一致。但现实的应用并不似原理那样简单。由于它是世界上第一个在太空工作的机械泵驱动的两相液体回路热控系统,风险很大,而且需求限制多,可靠性、安全性、重量、空间等等的考虑因素使选择方案少、难度大。

中大TTCS团队不负众望,成功完成了此项重任。在TTCS项目上,中大完成了超过十项重要技术创新或新设计,发表相关论文21篇。中大在热控系统上的成绩,得到了国内外同行的一致认可和肯定。2009年在代表中国空间技术最高水平的中国空间技术高峰论坛上,何振辉教授代表中大做了主旨报告,并分别在2009和2012年“两相天地应用国际会议”上先后做了主旨发言。TTCS代表下一代航天热控技术,在深空探测、载人航天、大型航天器热管理有着广阔的应用前景。

处理海量数据,贡献重大成果

中国空间技术研究院的一位专家曾对何振辉教授说,要开发并使用一个新的航天技术,一般需要十年时间,但TTCS团队在七年之内就完成包括设计、实验、制作等等一系列工作,在这种高效的工作背后,是巨大的压力和整个团队的不懈努力。中大师生刻苦奋斗、心无旁骛的科研精神,或许正是中大被邀参与AMS计划的一个原因。

李萍副书记在采访中特别谈起中大之所以参与AMS项目的一次机缘。2003年丁肇中先生被邀请到深圳参加活动,活动前一天他到中山大学参观,这是丁肇中先生第一次到中大。丁肇中先生参观了光电材料与技术国家重点实验室,对中大在做的科研工作和中大师生的认真态度产生了很大兴趣,并与当时担任实验室主任的许宁生教授及团队成员进行了深度交流。此后,丁肇中先生认为中山大学有能力承担AMS的部分课题,并邀请中山大学参与AMS-02的研制工作。当时中大并没有航天物理专业,但是丁肇中先生依然邀请中山大学的科研人员去考察,来自不同专业的五人团到欧洲核子中心考察,回来后建立研究团队,许宁生教授担任团队负责人。

“丁肇中先生虽然是第一次来中大,参观的时间也很短,却决定让中大负责AMS系统中的重要部分,这是因为在短暂的交流中,看到了中大师生对待学习工作的专注、耐得住寂寞的研究精神。中大得到这个机会,是偶然的,也是必然的!”李萍副书记如是说。

这种耐得住寂寞的精神,在做AMS首篇论文的数据分析过程中,也非常重要。数据分析的难度,绝不亚于系统研发。

丁肇中先生曾提到,由于高能物理领域的研究投入非常大,公布一个结果在一段时间里面一般不会有人重复,因此一个错误的结果所产生的负面效果可能比其他领域都大,可能会影响一个时期的科学发展方向发生错误。

AMS每天接受大量粒子,一个粒子穿过了探测器就属于发生了一个事件,AMS剔除假的事件,对真事件再进行轨迹重建。18个月250亿个粒子的数据大概需要1000个CPU为2.4GHz的台式机24小时连续不断地运行一个月才可能计算出来。科研人员最初的工作是做出一个运算程序,借助核子中心的电子计算机集群进行运算工作。此运算程序必须把一些错误的剔除,数据重建后,工作人员再将这些重建好的事件进行分析。为了更为严谨地得出结果,AMS团队在分析数据的时候分为两个独立大组,共一百多人,而且不断有人员替换。两组各自对同一数据进行分析,若最后两组得出来的结果一致,出错的概率就较低。

翁致力博士所参与的后期分析团队就是这样,在一年的时间里争分夺秒地工作,用不同的方法去分析处理这些重建好的数据,终于一次性地得出了最好的结果——两个独立小组的结果完全相同。AMS第一结果的顺利产生,对确定到底来自暗物质还是脉冲星的研究起到重要的推动作用。

在何振辉教授眼中,基础研究成果出得慢,考验着科学家的耐性与不急于功利的心态。拿AMS项目来说,做阿尔法磁谱仪花了十几年的时间,几乎是一个科学家半辈子的心血,而磁谱仪进入太空工作之后也不会立刻产生结果,这意味着参与项目的学者可能在长时间内都没有相关成果进行发表。何振辉教授在采访中几次谈到,参与到后期分析工作和其他相关研究的中大学生还有很多,都做出了非常重要的贡献。而刚好在今年博士毕业的翁致力能够见证数据的发表是非常幸运的。当然,每一位师生都在这个项目的不同阶段做出了不可或缺的贡献。

把握合作契机,提升科研实力

通过AMS-TTCS项目,中大积极开展国际合作战略伙伴关系。

AMS计划的工作总部位于瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心(CERN),在这里,参加AMS计划的科研团队每三个月举行一次技术交流会,解决各项技术问题、协调项目的进度。参与该项目或其他项目的中大师生齐聚这个粒子物理的研究圣地。与来自美国、法国、德国、台湾等国家和地区的学者一起工作、讨论、交流。在日内瓦,学生们可以听到各国专家的讲座、报告会,接触最前沿的问题和研究。在研究中心,学生在学习研究过程中遇到问题,可以较方便地找到相关专业的专家学者咨询请教。这样的学习环境,无疑有助于学生学术上的快速成长。

何振辉教授曾提到:“在TTCS项目的实施过程中,中美两国航天热控方面的顶级专家能坐在一起面对面交流讨论,这在以前是从来没有过的。”中大对项目实施了有效的管理,形成良好的合作交流机制,与美国、意大利、荷兰等多个国家开展“无缝隙”的国际科研合作。

在参与AMS-TTCS项目的准备过程中,中大组建了一支科研攻关团队。研究团队的工作成果、所展现出科研学术水平和承担大型科研项目的能力得到了包括丁肇中先生在内的国内外同行的高度赞许,可以说树立了承接与完成高水平技术大型项目的典范。许宁生校长曾指出,在这次国际合作中,中大学习和积累了丰富的大型国际合作项目研发和管理经验,锻炼和培养了承担国际最高水平研究项目的整体能力。

而利用这次机会加强人才培养、完善学科建制,对中大更是一个极为重要的收获。参加TTCS项目的学生来自多个学科,包括10名博士生和21名硕士生,其中6名博士和15名硕士的毕业论文是从TTCS项目中取材的;在AMS发射前,中大先后派遣3位博士生到欧洲核子中心,包括已获得博士学位的来自物理科学与工程技术学院的06级梁志均、苏达贤。毕业后梁志均在英国牛津大学进行博士后研究工作,苏达贤博士受台湾“中央研究院”李世昌院士邀请继续在研究院进行博士后研究。AMS发射后至今,又派遣了4名学生到欧洲核子中心,其中两名博士生参加了国家自然科学基金委与丁肇中实验室联合培养的项目。

通过参加AMS计划这个平台,为加强基础物理人才培养,从2009年开始,通过中山大学“物理学国家基础科学研究和教学人才培养基地”的资助,学校派遣本科生参加在欧洲核子中心举行夏令营活动,参与包括AMS在内的不同项目,体验大科学研究。迄今,五年中已经有23名本科生通过了严格筛选去到日内瓦参加这一活动。

高端的国际合作,使中大的学生拥有了参与大型合作项目的体验,学生们优秀的表现获得国际同行的高度认可,也为学校在高能物理领域扩展了知名度,并为后续的人才培养打下很好的基础。

从2004年中大加入AMS计划至今,已将近十年。中大师生为AMS计划的成功做出了重要贡献,同时也壮大了自身的人才队伍、提高了相关科研水平,积累了参与国际合作的宝贵经验。科研之路艰辛而孤独,而参与实验的中大师生,怀揣探求未知的理想,心无旁骛、刻苦钻研,孜孜以求,这种学术精神,相信 会引领团队在通向科研高峰的征程中行进更远,攀登更高!