昨日,《广州大典》出版座谈会在广州图书馆召开。《广州大典》历经十年编纂,正式完成出版。广州市委副书记、市长陈建华,国家文化部原副部长周和平,中山大学党委书记郑德涛,中山大学校长罗俊,广东省文化厅党组书记、厅长方健宏等出席会议并讲话。

国家图书馆、北京大学图书馆、复旦大学图书馆、中国出版集团、上海古籍出版社等国内知名图书馆、出版社和广州地区文史专家学者等100多人参加会议,各位专家学者对《广州大典》编纂出版畅所欲言。

“开拓者” 十年磨一剑 再觅舞剑人

在昨天的《广州大典》出版首发座谈会后,89岁高龄的原广东人民出版社社长岑桑手捧大典,心情激动地站在一套《广州大典》旁。

在座谈会上,市长陈建华称岑桑是《广州大典》的“开拓者”。当年,正是根据岑老的提议,才确定了《广州大典》的雏形。

忆:十二年前开始酝酿

回忆起这段经历,岑桑谦虚地说:“我只是参与了酝酿,并没有做什么实际的工作,最终成果是集体的。”他说,2003年前后,广州计划出版一系列综合反映广府地域特色的文化丛书。而作为文化出版领域的老前辈,早在上世纪80年代起,岑桑就开始关注岭南文化。当时,岑桑以花甲之年,筹办国家“八五”重点图书“岭南文库”,岭南文库也成为国内第一部研究地域文化的大型原创性丛书。

于是,时任广州市委常委、宣传部部长陈建华专门登门拜访岑老,商谈丛书事宜。“经过多次酝酿讨论,最终决定搜寻历史上有关广州的文献及广州学者的著述编纂成书。”岑桑说,至于《广州大典》的书名,也是一改再改,从《岭南文化大系》、《广州文库》,最终才确定为如今的《广州大典》。

岑桑坦言,确定好丛书主题后,大家的心情仍十分忐忑。“最大的困难就是没有经验。”他说,古籍文献浩如烟云,而且分布散乱。“到底要怎么搜集?怎样才能搜集得更全面?当中的工作十分繁重且无头绪。”

岑桑直言,编著《广州大典》是一场艰难的战役,陈建华则在这场战役中担任主帅,带领着编辑部兢兢业业、亲力亲为,历经十年,大典方成。

赞:研究中心让大典延续

“正所谓十年磨一剑,现在剑磨出来了,不能只是挂在墙上,关键还得找到舞剑人。”岑老说。在他看来,《广州大典》正是这样一把刚刚出鞘的宝剑,而由此成立的广州大典研究中心则要担负起“舞剑”的责任。

在他看来,成立广州大典研究中心的意义不亚于《广州大典》的出版。岑老说,《广州大典》的成就是将广州两千多年的历史文献重新搜集整理、编纂成书,是一项规模宏大的出版工程。更重要的是,决策者十分有远见地成立了广州大典研究中心,这标志着《广州大典》上了一个新台阶。据介绍,该中心同时也是广州古籍研究保护中心。“建立起研究中心,可以集聚人才、培养人才,将学术成果扩大化。”

岑老分析,广州目前仍缺乏研究古籍整理的人才,有了《广州大典》和广州大典研究中心作为平台,有望培养出越来越多的广州文化、岭南文化舞剑人。“广州大典研究中心作为平台,鼓励更多的研究者写出新东西,将广州大典不断延续。”他说,有了《广州大典》,有利于引发学界人士对岭南文化的兴趣,或迎来新一轮的岭南文化热。

关乎中华文脉延续 关乎民族精神家园构建

广州市市长、《广州大典》主编陈建华在讲话中指出,中华典籍是先人留下的宝贵财富,把优秀典籍整理出来、传承下去,关乎中华文脉的延续,关乎民族精神家园的构建。

广州市委、市政府秉持“文化遗产是根源、文化设施是根基、文化人才是根本”的理念,组织开展《广州大典》的编纂出版。陈建华强调,《广州大典》是有鲜明特色和弥足珍贵的“城市记忆”,也是“民族记忆”和“人类记忆”的重要组成部分,构筑了广州学术研究的新平台。《广州大典》提供了观察研究广州的历史视角和诠释地方文献的当代视角,要以出版为契机,大力推进《广州大典》的深层次开发和利用,开展好古籍研究保护、网络服务共享平台建设、古籍人才培养,加强宣传、推介和发行,发掘广州文化底蕴,积极构建城市文化精神,增强文化软实力,为广州建设国家中心城市和培育世界文化名城提供一条重要和可行的途径。

国家文化部原副部长周和平指出,《广州大典》忠实记载了广州历史文化的发展,是人们了解广州、研究广州的重要史料,必将对广州经济社会的发展产生重要的影响。《广州大典》的编纂在全国有着重要的示范和表率作用。

中山大学校长罗俊表示,《广州大典》编纂出版是广州文化建设成就的一件大事,与清朝年间的阮元学海堂刻书、张之洞广雅书局刻书,都是刻书兴学、稽古右文,文献编辑出版与兴学重教结合,传承历史与弘扬文化结合,相辅相成,相得益彰。《广州大典》是一种精神力量,是一项文化支撑,既能造福社会,造福民众,也能传之四海,播撒中华文化的种子,利在当代,功在千秋。

广东省文化厅厅长方健宏指出,《广州大典》的面世,为广东省建设文化强省写下了浓墨重彩的一笔,对充实岭南历史文献汇编的宝库,传承中华优秀文化、加强广东历史文化资源保护利用具有重要的现实意义和深远的历史意义。《广州大典》的编纂过程也是一次学术积累和锻炼学术人才、古籍整理人才队伍的过程,所积累的宝贵经验,将与《广州大典》本身一同被铭记和借鉴,必将在全省发挥先导示范作用。要以出版为契机,增强《广州大典》的文化服务功能,开发利用好编纂成果,总结工作模式和经验,为我省实施重大文化工程提供示范和借鉴。

座谈会上,广州市市长陈建华、国家文化部原副部长周和平、中山大学党委书记郑德涛、省文化厅厅长方健宏为《广州大典》首发揭幕,并向国家图书馆、故宫博物院、北京大学图书馆、复旦大学图书馆、广东省立中山图书馆、中山大学图书馆、广州大学、广州图书馆等单位代表赠送丛书。市文化广电新闻出版局局长陆志强、广州图书馆馆长方家忠为广州大典研究中心成立揭牌。同时,广州大典网络服务平台上线开通。

为全面展示《广州大典》编纂历程及其历史文化价值,将在广州图书馆特别举办为期一个月的《< 广州大典>:千年古城的根和魂》专题展览。

现场:大典全家福露真容 520册摞起来高22米

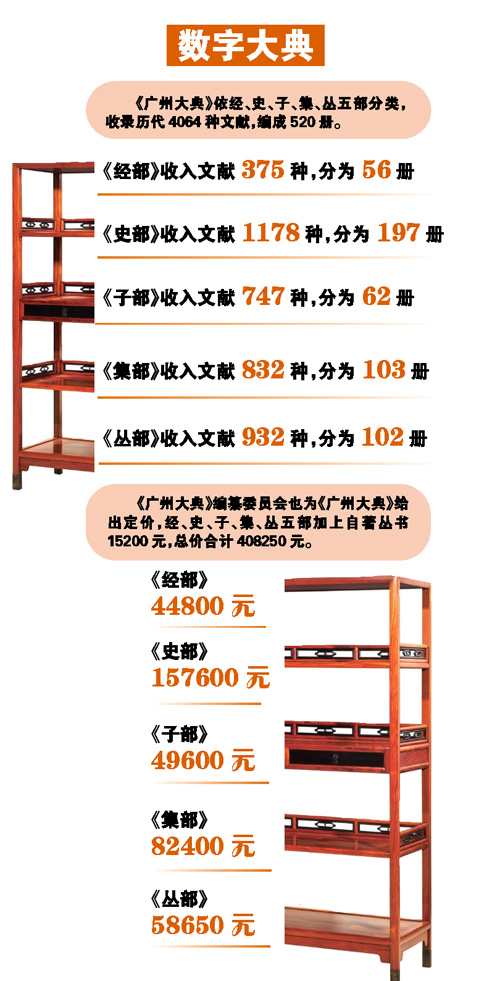

历经十年编纂,《广州大典》昨日才得以揭开神秘面纱,在广州图书馆正式首发。虽然在2008年9月,《广州大典·丛部》率先出版,但是《广州大典》全套520册的“全家福”还是第一次在世人面前集体亮相。

广州作为拥有2200年建城史的历史文化名城,大量珍贵的地方文献翔实反映了广州历史的变迁和发展。由于年代久远,古籍老化破损严重,为及时抢救和保护现有的珍贵历史文化资源,中共广州市委宣传部、广东省文化厅于2005年牵头组织开展《广州大典》编纂出版工作。

十年淬炼,大典大成。在首发仪式现场,记者看到一套《广州大典》被摆放成10和520两个数字,分别代表《广州大典》从2005年4月30日编纂工作正式启动到2015年4月30日正式首发出版过去了整整十年,以及一套《广州大典》一共有520册之多。

现场还用16个长约1.2米,宽0.4米,高2米的木质书柜将四套《广州大典》陈列出来,拉开书柜的旧式铜锁,一本本用塑料薄膜封装好的精装《广州大典》跃然眼前。记者看到,《广州大典》采用国际通行的大16开本,天然丝封面;每页大体按四合一拼版,保留了原来的版式和内容,分册原则为:按内容分、按顺序分、不拆卷;每册800页左右,每辑印500套。依据大典长期保存的保障标准,选用棉纤维90%以上的特种纸,选择保定钞票纸厂70克特种纸为内文用纸,每一页都有防止盗版的水印标识。

在展厅另一侧,则用长达数十米的展板,以《< 广州大典>:千年古城的根与魂》为主题,对大典十年编纂的历程、价值、意义和分类进行了简明扼要的阐述。

据悉,此次《广州大典》印刷任务由广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司承担。据公司总经理陆飞介绍,从去年11月开始,《广州大典》(除《丛部》外)交付印刷。由于《广州大典》工序较多,工艺难度大,质量要求极高,为了保证《广州大典》的印刷质量,广东广州日报传媒股份有限公司专门成立生产协调小组,制定了整套流程控制方案,并专门使用4台印刷机进行印刷,确保在4月底之前将全部的《广州大典》顺利出版完成。此外,在《广州大典》印制过程中的制版、印刷、折页、排书、锁线、丝印及精装拔圆等各个关卡都要经过全检,避免有重大差错出现。

据陆飞介绍,每册《广州大典》在精装之后长31厘米、宽22厘米,如果520册《广州大典》摞起来可以高达22米,重约1吨。

专家论典

国家图书馆馆长韩永进:广州文化担当

由地方政府出资、地方文化部门主持编纂大型文献丛书,广州在全国可谓开风气之先,反映出组织者对地方历史文化的担当,也影响了以后很多地方文献丛书的编纂,起到了保护和传承地方文献的作用。

《广州大典》不仅仅是出版了广州的地方文献,更让人欣喜的是政府部门远见卓识,组织研究项目,建立研究机构,继续支持基于这些记忆的深入研究,这是让典籍活起来,让地方文化精髓融入当代人的生活,也是《广州大典》更具魅力之所在。

中国出版集团公司副总裁李岩:古籍整理范式

近年来各地总结地方文化,收集相关文献,《广州大典》立足广州历史文化风貌,整理抢救历史古籍文献,应视为古籍整理的一种范式,体现了文献的完整性和真实性。《广州大典》翔实反映了广州历史文化的变迁和发展轨迹,为我们了解岭南相关历史具有不可替代的作用。随着时间的推移,《广州大典》的历史价值和收藏价值会更加凸显,将会成为相关历史文献中独具风貌之作。

上海古籍出版社研究馆员水赉佑:编纂人才摇篮

《广州大典》的出版对保存、研究广州文化典籍,传播广州历史文化有积极意义,编纂《广州大典》的过程,是对广州文献典籍的大调查、大收编、大整理、大抢救的过程,有了这套《广州大典》,就可以积极开展广州地区的政治、经济、文化、科技、教育、艺术方面的研究,对弘扬中国的传统文化,必将产生重大影响。

《广州大典》的出版不仅保护了很多古籍,而且为广大学者历史研究提供了方便。通过《广州大典》的编纂培养了一批年轻的图书馆编纂人员,为编纂广东地区其他文献打下基础。

中山大学副校长陈春声:地方研究正途

把地方的文献、民间文说大规模地收集整理出版,是地方文化研究的正途。地方文化研究、民族文化研究需要大项目、大工程,这是造福于当代学者、造福于后代学者。

广州大典研究中心应该尽量做历史文献学的工作,出一个《广州大典总目题要》。另外大典现在“不选不编不校不点”,提供了编校点非常好的基础,出版的时候“四不”,但到研究时“四不”应该变成“四要”,不然这工作就变成白做了。

原文链接:http://gzdaily.dayoo.com/html/2015-05/01/content_2915365.htm