陈 铿

(广州大学教授、广州美术家协会副会长、广州美术家协会油画艺术委员会主任)

民国广州著名画家曹若的儿子曹讚,用油画笔再现90年前、80年前民国中山大学在文明路与石牌校区的建筑风景,为中山大学献上精彩华章

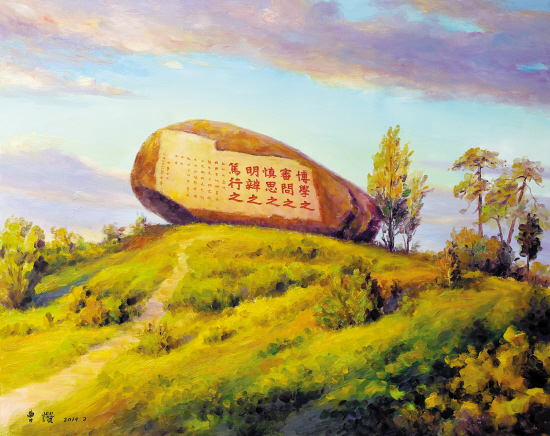

曹讚,中山大学校训石(中山大学图书馆藏)

作为视觉艺术的绘画,在人类文明的链条上,早期担当的很大一部分是记录与表现现实生活的功能。直到十九世纪摄影术的发明,才解放了绘画艺术的叙述性,向情感寄托与表达精神的层面回归并发展,这中间,走过了漫长的旅程。

这具象写实油画一走就是几百年,从十五世纪旳文艺复兴始,到十九世纪中叶走到最高峰,其间涌现了大量精美绝伦的杰作,光法国巴黎的卢浮宫就陈列不少。这些油画既有对当时生活情景的记录,也折射了画家的心绪及情怀;这些名作,已经是一个时代的生动写照。如伦勃朗的《夜巡》、委拉斯贵支的《宫娥》、德拉克罗瓦的《希阿岛的屠杀》、苏里柯夫的《近卫军临刑的早晨》等等,都具有震撼心灵的、史诗般的力量。

我想曹讚年少时就一定看过不少具象写实油画的佳作,因为他的父亲曹若是一个油画家。那些记载历史承载记忆的油画已如种子般在曹讚的脑海里扎下了根,若干年后,熟练地掌握写实油画技巧的曹讚想到用油画表现他童年多彩的梦,包括那些美好的、挥之不去的记忆。

2007年,曹讚创作了一幅油画《西堂之忆》,画的是广州老城区中心文明路西堂大院当年的情景。清代,这里作为乡试之地,被称为“贡院”;上世纪初,这里曾经是国立广东大学的所在地,后来更名为国立中山大学。两广总督张之洞曾把这里辟为大广场,孙中山在这里曾发表演说,蒋介石也在这里发布过北伐的号令;陈独秀、鲁迅先生等大家当年也曾在这里生活、工作,国民党“一大”也曾在这里召开......可见这里人文气息之深厚与沉淀。

曹讚的《西堂之忆》在羊城晚报《羊城沧桑》版一经刋出,旋即引起社会的广泛共鸣,唤起人们对昔日美好时光的缅怀。不少老读者来信来电,交流对画的看法,并希望曹讚从多角度、多层面去表现当年的中山大学,而这正合曹讚的本意。于是,他一头扎进档案馆、图书馆,追寻那不再的影踪。短短几年时间,他共创作出大大小小共64件油画作品,那些逝去的景象经过油画家曹讚之手被一一重现,并被赋予浓重的色彩。

2011年,“文明昔采——清代广东贡院暨民国中山大学风景画展”在当年西堂所在地——现在的广东省立中山图书馆展出,同时,还由岭南美术出版社出版了画集。开幕式那天,我也应邀出席,看着不少年逾古稀的学者、街坊齐聚,在曹讚的画前寻找那依稀可辨的印痕,是如此的唏嘘与令人感怀,我,见证了曹讚先生画展的盛况,也看到艺术打动人心的魅力。

被人们欣赏的曹讚,被鲜花与掌声簇拥着的曹讚——我想没有什么比得上这更高的奖赏了。从此,他更加一发不可收拾。

又是短短几年时间,真想不到,他又创作出60多幅民国中山大学石碑校区的新作,它们将与文明路校区作品前后呼应,相映成趣。在这批新作中,曹讚先生油画的用笔、用色更加成熟,尤其是天空及云彩的处理更加出色;画面,也更加灵动了。

人,难得的是从事自己喜欢的事,而自己喜欢的事又是得到大家认同与欣赏的事,这应该就是曹讚先生现在所做的这赏心悦目之事了。为找到自己定位的曹讚先生鼓掌,为他不懈的追求与努力鼓掌。

因为,他为逝去的历史补充了肌理,也为人们即将消退的记忆增添了多彩的依据......

他的这批画作,已被中山大学收藏。

原文链接:http://www.ycwb.com/ePaper/ycwb/html/2014-12/27/content_620017.htm?div=-1

石牌中大农学院

□曹讚 画/文

农学院农学馆与农科研究所,今华农3号楼。1933年动工,次年竣工。该楼坐西朝东,前有草坪和空地,风景优美,视野开阔。高两层半,底层设地下室,庑殿顶,红墙绿瓦,绿色琉璃瓦正脊,两端为吞脊龙吻。屋檐有绿色琉璃瓦当、如意形滴水。垂脊上各有双角龙和马、狗、貔貅、麒麟和鹏,前面有仙人骑马,檐下有仿木斗拱,装饰漂亮,宫廷彩绘,气派异常。大门前面有3路台阶直上二楼,每路台阶两旁栏杆扶手装饰与檐廊边的相同。

原文链接:http://www.ycwb.com/ePaper/ycwb/html/2014-12/27/content_620015.htm?div=-1