一个是北境风光,

一个是南国景象,

皇城根下的胡同里,

品丝丝京弦;

珠江岸边的树影下,

听阵阵粤声。

身在北京都市的广东人,

心怀广东记忆的北京客,

每一个迁徙的人,

都有一部双城记。

——编者按

“我们与‘五四’一代都是幸运儿,不同之处在于,‘五四’那代人的‘光荣’是自己争取的,我们则更多得益于社会大转型。”

“我曾在一篇文章中提及,自己的表演舞台在未名湖畔,可完成精神蜕变,却是在中山大学的康乐园中。”

——陈平原

如今已是学界知名教授的陈平原曾是位从广东潮州一步一个脚印走出的普通孩子。作为恢复高考后的第一届大学生,他在中大度过了四年大学生涯。除了怀念曾教过自己的先生,对于文人绕不开的时代与个人问题,他怀着老一辈学人的谦恭,将成功归结于时势造英雄。

北大中文系,红砖小楼,门前初夏的阳光灿烂、碧草如茵。窗外,是一群白肤蓝眼的留学生在悠闲地享受日光;窗内,陈平原先生在讲述自己上世纪70年代末的求学之路。

时代与我:成功者需有自我反省的精神

广州日报:您如何看待或评价自己的求学之路?

陈平原:我出生在广东潮州,在一座大山脚下长大。必须承认,我读书的环境不理想、起点很低。但是因缘际会,没有落下从小学到大学的任何一个学段。1970年春天起,我在潮安某山村当民办教师;1971年夏天,我果断地选择了回到学校,继续读高中。那时候,这个选择并不被大多数人理解,因为在山村当民办教师待遇是不错的。而返校读书即使完成学业,之后何去何从,都面临着巨大的不确定性。

如果说我有什么长处,那就是比较擅长自我反省。时代留给我们的烙印,是抹不去的,不要自欺欺人。和同时代学者一样,大家都耽搁了好几年。但如果你把自己放在一个世纪的学术史或思想史的脉络中,你会发现,你的那些曲折经历不算数。后世的历史学家不会因为我们这代人曾下乡插队八年,吃了很多苦,就刻意给我们打高分。

广州日报:1977年,您参加高考的作文,作为三篇作文之一,登上了《人民日报》,现在再看,怎么评价这件事?

陈平原:上世纪90年代,我曾写过一篇文章,题为《永远的“高考作文”》,嘲笑自己说毕业那么多年,很多人说起我,记得的仍是我那篇高考作文。对我个人而言,作文登在《人民日报》上,那是偶然中的偶然。我由此获得很大的利益,如愿以偿上了中山大学。可另一方面,无论我怎么努力,都走不出高考作文的“华盖”。当然,这是自嘲的话。

我常说,77级应该有反省精神,主要原因是,我们的成功很大程度得益于时代。作为恢复高考制度的首批大学生,我们明显是受益者。

广州日报:作为77级的学人,您似乎特别强调应该有反省精神?

陈平原:1977年,整个高考的录取比例约为27比1。我的那些中学同学,由于种种原因,错过了这个机会,之后,他们的人生道路与我截然不同。不能说没上大学就没出息,但那些错过这个机遇的,很多人日后在争取回城上及回城后都遭遇很大的苦难。

我们这一代人其实活得很苦。作为“幸运儿”,我很不喜欢青春无悔之类的大话。很多人说,正因为你们在农村锻炼出来了,所以才能取得今天的成就。我不承认这种假设,如果不是幸运地搭上末班车,我很难有今天这样的境遇。跟我同时代的许多下乡知青并非没有才华,而是因为他们没有机会真正绽放自己的青春。所以,即便是成功者,请你不要吹牛皮,必须有悲悯之心,要学会自我反省。

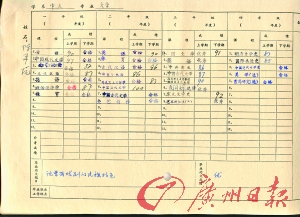

陈平原在中大时的学籍表。

中大与我:真正的大学生活在图书馆、课堂中

广州日报:能否谈谈您记忆中在中山大学的四年大学时光?

陈平原:从1978年2月至1982年1月,我就读于中山大学那四年,恰好是中国改革开放刚刚起步、思想解放运动风起云涌的时代。大学四年,我多少有接触过中大的中文系教授,曾宪通老师曾带我去拜访过容庚先生,听他教导年轻人如何立志读书,以及讲述自己“课越上越少,薪水却越来越高”的奇妙变化;因编辑校园文学刊物《红豆》,也曾登门向楼栖先生请教。至于王起先生,读书时听过他演讲,毕业后多次拜访,受益匪浅。

现在,很多人对大学生活的回忆,停留在谈恋爱等风花雪月之上,然而一代代学人真正的大学生活是在实验室、图书馆、课堂中。

广州日报:您说过,尽管自己的求学生涯很长,但完成人生的精神蜕变,其实是在中山大学读大三、大四的时候。

陈平原:我在中大读“中国现代文学”专业研究生,指导教师是吴宏聪、陈则光和饶鸿竞三位先生。近代文学方面我受教于陈则光先生,现代文学则以吴宏聪先生为主,至于新文学书籍以及鲁迅著作版本等,这方面的兴趣与能力,主要得益于饶鸿竞先生。因此,在我人生的精神蜕变中,饶老师曾给我很大帮助。

饶先生有“把玩书籍”的兴趣,每回见面,总是侃侃而谈,然后不无炫耀地亮出某本好书。上世纪80年代后期,我开始出书,他叮嘱凡是论述的不必送,若是史料或谈论书籍的,一定要寄来,因为他喜欢。我知道,现代文学界有不少像饶先生这样因“书籍”而与作家结下深情厚谊的,比如鲁迅就是如此。现在不一样了,发表成果的压力越来越大,学者们只顾写书,而不再爱书、藏书、赏书、玩书了,这很可惜。真希望哪一天我才思泉涌,为饶老师写一篇好文章,讲述康乐园里师生互相激励、其乐融融的故事。

陈平原,广东潮州人,文学博士,北京大学中文系教授(2008~2012年任中文系主任)、香港中文大学中国语言及文学讲座教授。近年关注的课题,包括二十世纪中国文学、中国小说与中国散文、现代中国教育及学术、图像与文字等。先后出版《中国小说叙事模式的转变》《千古文人侠客梦》《中国现代学术之建立》《中国散文小说史》《触摸历史与进入五四》《大学何为》等著作三十种。