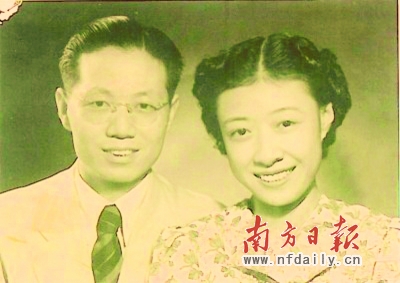

年轻时期的高兆兰、冯秉铨夫妇。

■ 核心提示

在当代的中国大师中,著名光谱学家高兆兰绝对算得上一个值得格外关注的人物。即便在如今,女性物理学家都是凤毛麟角,更何况她还是一个处于前沿学科数十年、成就颇丰的物理学家。她不爱打扮,她不爱游玩,生平最大的乐趣就是做研究。但她又是一个神奇的人。她曾经陪姐姐一起逃婚,她曾经与丈夫一起漂洋过海,她还曾在最艰苦的环境下坚持研究光谱学,让中国在这一学科到现在也保持着世界领先的位置。

一段传奇

1914年春天。昆明一户姓高的大户人家里,少奶奶刚刚诞下一个女婴。尽管这个小生命的哭声异常嘹亮,由于此前已经生过一个女娃,一些亲友们开始窃窃私语。“抱过来我看看!”家中主事的高老太爷发话了。“我看这女孩儿挺好!以后说不定比男孩儿还有出息!”——或许冥冥中真有预言术,几十年后,高老太爷的预言完全应验了。这个被取名为高兆兰的女娃子,成了中国有名的光学教授,著名的女物理学家。成就足以载入中国科技史册。高兆兰说:我虽然生长在封建社会的封建家庭,可是祖辈对新思想的接纳让我得以在男女平等的环境中成长。

但凡名人,总有那么点“天赋异禀”。高兆兰从小就很有“个性”:对生活细节并不十分在意。一般的小女生,总会喜欢时尚,把自己打扮得漂漂亮亮。她从小就不在乎穿什么衣服,大多是捡她姐姐剩下的穿。有一次过新年,大人们拿出首饰把她打扮得漂漂亮亮去走访亲戚,哪知到了地方之后,她却嫌碍事,把首饰拿下,用布包起来放在人家门槛下面,然后和朋友玩。要离开回家的时候,大人问她首饰呢?她却说:“放心,我已经藏好了,不会丢的。”听起来有点让人哭笑不得。

欲望不多,就更容易精进。高兆兰生活上的要求不多,学业却显得格外突出。不论是小时候的私塾还是后来的学校,直至岭南大学,从来都是名列前茅。而她之所以从昆明到广州,同样是一个很传奇的故事——陪姐姐逃婚。

当初她和姐姐来广州,的确是一个意外。在昆明那个学校,老师是从越南来的法国人,所以她受到很正统的英文教育。也正是受这位老师的影响,那时她就对自然科学产生了浓厚的兴趣。当时云南交通闭塞,教育没有沿海发达,加上不甘心分数老是排在高官子弟的背后,她和姐姐几经辗转,途经越南、香港,到广州投奔亲戚报读岭南大学。

高兆兰的父亲当年曾经追随过蔡锷蔡松坡,在讨袁战争中立过大功。参加过辛亥革命,属于同盟会元老。作为滇军的高级将领,抗战开始之后,还率领滇军一部,参与了1938年那场著名的台儿庄战役。也因为高老爷子的开明,两个女娃儿才得以在广州安心读书。

一场姻缘

当年的岭南大学是教会学校,高兆兰进入学校时因为语言不通,被分进了预科。最终由于各科成绩优异直接跳过预科进读大二。民国时期学理科的女子算是凤毛麟角了。那时选读物理的人因为读不下去知难而退转去读化学读中文的大有人在。而高兆兰不仅坚持读下来,还拿了三把“金钥匙”(即当年学科成绩最优者)。以至于后来同学聚会,高兆兰的同学们开玩笑说:“我们的学分都被你一个人拿光了!”

其实高兆兰在岭南大学还有另一个最大的收获,就是找到了自己一生的伴侣——物理电子学家冯秉铨。这对中国物理界的“神雕侠侣”因为有着对学科共同的爱好和执着走到了一起。

1935年,在燕京大学完成硕士学业后,25岁的冯秉铨成为岭南大学最年轻的副教授。关于冯秉铨追求高兆兰的经过,姚树华在其所著的《华南理工大学名师——冯秉铨》中有过精彩地描述,其中的过程让我们体会到了理科生特有的浪漫和幽默:一串串数字,一个个公式,各种电路元件。这些在大多数人眼里极其乏味的元素在变幻无穷的摩尔斯电码里搭建了冯秉铨与高兆兰爱情的桥梁。每次做通讯试验时,冯秉铨总以“88”作为结束语,而高兆兰却总是答以“73”。两年之后,当高兆兰第一次以“88”作答时,冯秉铨知道,他终于等到了属于他的爱情,因为在摩尔斯码中,“73”的意思是“致以友谊的问候”,而“88”则代表“致以亲爱的问候”……

冯秉铨的爱好广泛,尤其是各种体育运动。而高兆兰的业余爱好则就显得贫乏单调得多。一起出去玩常常是冯秉铨与朋友们高谈阔论或者运动打球的时候,也是高兆兰坐在僻静的树阴底下拿着单词卡背诵生词的时候。这个习惯一直到了美国依然没有改变。别人在聊天,她就在一边背单词。不是学英语。她常说在美国我的英语没有进步,因为之前我的英语就很好,很地道的英国英语,而不是美式英文。在美国密歇根大学读博士,要求必须掌握两门外语,英语在美国是不算外语的,所以她加学德语。抓紧时间背德语单词。

在美国冯秉铨带高兆兰去看球赛。高兆兰对体育比赛不懂也没有兴趣,看台上全场观众的目光都是随着球在左右转动。只有她是相反的。别人兴奋地看球,她却把兴趣放在观察观众的表情上。不过她说最让她怀念的是,坐在体育场休息室的一角,叫一杯咖啡一个热狗,一边啃一边静静看书的时光。不同的兴趣依然可以找到各自喜欢的消遣方式,这就是他们的相处之道。

一次漂流

冯秉铨和高兆兰的婚姻,是从美国留学时开始的。对于他们两人来说,6年的美国生活只能算是一生中的一段漂流。两人在美国都获得学位,冯秉铨甚至还被导师钱菲教授邀请去军官电子训练班担任教员,有了稳定优厚的生活环境。但是抗战刚刚胜利,二人立刻义无反顾急不可待地回到了满目疮痍的祖国。根据高兆兰的说法,子不嫌母丑。他们本来就只是出去留学,出国的表格上填的就是“学成归国”。

和大多数青年一样高兆兰年轻的时候同样充满着革命热情。这种热情一方面来自当时严峻的社会现实——1935-1936年,中日之间的形势已经非常紧张,广州的学生运动也风起云涌;另一方面,也来自于家的政治熏陶。高兆兰的父亲参加过辛亥革命,属于国民党元老,对当时的国民党政府有着非常清醒的认识,他抵制内战。父亲多次告诉她:“蒋介石的国民政府腐败涣散热衷于争权夺利。中国要有新的局面希望还在共产党的身上。”

1940年取得奖学金准备赴美之前,高兆兰曾经打算过去延安。那是当时大多数热血知识分子最向往的地方。那时冯秉铨的妹妹已经在这个革命圣地工作了一段时间。高兆兰去信向冯秉铨的妹妹咨询延安的情况。不久得到了回信:革命成功后,祖国的建设需要大量的科技人才。你们能够出国深造机会难得,不应放弃。等待你们学成归国为祖国科技建设做出贡献。

从资料上来看,高兆兰是在密歇根大学取得博士学位期间,才确立将光学作为自己的研究方向。但为什么会选择光学?作为儿子的冯高义并不能肯定地给出答案。不过他却有一个推测:因为那时母亲对从光学透镜成像到感光材料制作的摄影有浓厚的兴趣。所以,她对光学的钟爱很可能是从对摄影原理的追寻开始的。

出国深造,穿越半个地球,对于体弱的高兆兰来说并不是件轻松的事情。出去的时候坐的虽然是邮轮,但高兆兰晕船晕得厉害,一路呕吐只靠喝少量米汤维持。到达美国瘦得已经跟护照上的照片产生了很大的差距。上岸的时候几乎要被海关拦下,送到一个小岛做防疫隔离。幸好船上的医生出面证明;她上船的时候是健康的,消瘦只是由于长时间晕船呕吐进食少造成的后果。吸取了出国时有惊无险的教训,在回国前高兆兰和冯秉铨四处咨询医生,出发前开始大量吃维生素B。结果虽然跟着货船在太平洋里颠簸了两个多月,回国之路终于平安无事。

一位贤妻良母

1952年中国大学院系大调整。冯秉铨调去华工,为了能继续科研项目,高兆兰留在了中大。虽然同在广州,但一江之隔,高兆兰一家也算得上是“分居”状态了。冯高义回忆说,他小的时候周一到周六跟父亲在华工住,到周末才回到母亲在中大的家中团聚。虽然聚少离多,但家庭生活依然非常温馨和谐,从来没有发生争吵。“母亲在生活上虽然没有什么特殊的要求和爱好。但这并不代表她是呆板木讷的。”尽管她的姐姐曾经给过这样的评价:“在业务上,给她120分都不嫌多,但在生活上,给她2分都觉得过分了。”但我们仍然可以从一些小事上看出,她在尽作为母亲、妻子最大的努力。

每逢周末,冯秉铨带儿子回到中大。这时高兆兰总会跑去很远的郊区去买菜——为炮制一顿丰盛的晚餐做尽力的准备。这与他们在美国时的情形刚好颠倒过来。在美国的时候,由于租住的地方距离冯秉铨工作的单位较近,所以每天总是冯秉铨早回来做饭。冯秉铨常常会给高兆兰一些惊喜。比如包一顿饺子,或者做一个久违了的中国菜。为此,高兆兰对冯高义开玩笑说:“别看你的父亲现在像个老太爷,要不是看在当初在美国他那么勤快的份上,我现在才不管他呢。”

作为高兆兰之子,冯高义至今对母亲在他成长过程中的许多言传身教印象深刻:小的时候我有一张专门的桌子,上面常常堆得乱七八糟。每一次被要求清理的话,我就把抽屉打开,一股脑的把桌面的东西塞进抽屉。结果当然是几天后抽屉里的东西又重新堆回到了桌面。这时母亲会带着我一起收拾。把书籍本子叠好摞齐,把颜色笔用橡皮筋一扎扎箍好,铅笔橡皮装在小盒子里。最后会拉着我的手站在整齐干净的桌子前告诉我劳动创造世界的道理。

冯高义回忆说,母亲对他的培养,并不单纯要求学习的分数,更倾向于生活的实践。当我学会骑车后她就把她的自行车让给我上学用以资奖励。当时自行车是家庭三大件的标志物品之一。当我学会游泳,并且听说我能和同学一起横渡珠江后,她高兴得两晚睡不着觉。她说地球的四分之三是水,人类应该能够跟水和谐相处。初中我迷上了无线电,利用到北京开会的机会,母亲为我买了当时还很稀罕的苏制铁壳三极管,并带我到新华书店挑选了一本制作晶体管收音机的科技书,让我根据选定的线路图列下元器件的清单。她说购买元件也是一个学习的过程。半导体变压器烧坏了,她没有责怪,只是拿来古旧的坏变压器让我拆了,然后根据书上的公式选择合适的漆包线,计算线圈数的圈数重新缠绕。我说老式变压器太大了,收音机不好看。她说:让你学习动手焊接并不是为了我们要听收音机,而是让你通过动手更好地理解书本里的知识,更好地锻炼动手的能力。

有意思的是,高兆兰这样要求儿子,她自己在生活的“动手”方面却并不在行。冯高义回忆说:“她很喜欢我做的鸡中翼,有次我在做的时候她站在旁边学习,等她看完整个过程,就抛下一句话:‘我还以为多难,其实比做一个化学实验简单多了。’不过到最后她还是没有亲自做过一回。”

冯高义说:“当年我去东莞插队。因为那个时候广州粮店里的米都是‘三级米’,非常糙。我从乡下带了一些农村新产的好米回来。母亲说:你到农村是去学习的,不是为了让我们吃好米的,叫我以后不用带了。下乡两年后母亲到我插队的农村看我,看到我已经掌握了一定的劳动技能,能够自食其力。和当地的农民关系密切。她说:我放心了。”

一名谦谦君子

高兆兰对工作的认真和刻苦是出了名的。冯高义回忆说每天深夜看书工作到两点以后睡觉是母亲的常态。有时我劝她注意健康早点休息。她会幽默地笑着说:你知道有一句名言吗?愚蠢人睡觉的时候就是聪明人努力的时候。

高兆兰这位除了研究心无旁骛的学者,在为人处世方面其实并不刻板,看起来还颇有谦谦君子的古风。

和她接触过的老师和学生都说:高兆兰不但教书而且还教我们做人。她把金钱和物质都看得很淡,常常会帮助那些经济上有困难的学生和同事。她的学生和助手余振新就表示:“我曾经记得有一个学长,生活好转以后回来看望高先生说:我现在生活好转了,当年你给我的钱,我可以还给你了。高先生没收。她说给你的就是给你了,你们还会遇到各种各样的困难,那点东西对我来说不算什么。不光你,很多其他同事有困难我都一样会帮助的。”

1994年是高兆兰从事教育与科研六十周年,学校为她举办了庆祝会。学校、省市的领导来了。同事、朋友、新老学生来了。前来祝贺的还有学校的老职工、老工人,他们当中很多都是和高兆兰在这个校园一起工作,一起长大的老朋友。人们赞扬她科研上的成就,赞扬她为国家培养的人才,例数她获得的荣誉。高兆兰的答词是这样说的:省长一个省只有一个,科学家、院士只是少数,我的学生很多,看到他们在各自的工作岗位上做出开拓性的成绩我感到无限欣慰。大家的进步和成就就是赠送给我最珍贵的礼物。人生的愿望和价值不在于得到多少或者获得什么,重要的是给予了什么,奉献了多少。

那天她的学生赋诗一首:

烛光颂(七律)

少怀壮志学居里,祖邦贫弱似波兰。

旅美孜孜破万卷,返国殷殷献宵旰;

六旬硕果存海内,八十桃李庆满园。

烛光熊熊颂蜡炬,精筑人梯带登攀。

■ 学人小传

高兆兰,女。云南省昆明人。1934年20岁获岭南大学物理学学士学位,1936年获物理学硕士学位,并担任岭南大学物理系助教。1940年获东方妇女奖学金(巴伯奖学金)赴美国密歇根大学研究生院物理系深造,1944年4月获物理学博士学位,并先后被选为美国两个荣誉学会(西格马·克西及斐贝诺·卡珀学会)的会员,1944年5月受聘于美国锐提安公司研究部担任研究员,从事气体放电及雷达X波段开关管的研制。抗日战争胜利后,高兆兰和丈夫冯秉铨教授(当时任教于哈佛大学),于1946年6月乘坐二次世界大战后第一批货轮回到广州。

回国之后,高兆兰在母校岭南大学任教,任职副教授、教授。1952年10月起在中山大学物理系任教,直至去世。从1952年起,高兆兰便投身我国最早一批光学光谱学专业教学单位的筹建工作,并一直主持光学教研室的工作,开展发射光谱及喇曼散射光谱分析以及光电技术的研究,指导研究生和青年教师开展氨基化合物等复杂分子红外光谱与结构的研究、有机分子的电子吸收光谱研究等,并于1962年创建了我国最早的红外光谱学实验室。

高兆兰还积极参加社会活动,曾担任中国物理学会广东省分会第三届理事长,中国光学学会第一届副理事长,广东省科协副主席。是第三届全国人大代表,第五、六届全国政协委员。1979年获全国三八红旗手称号。专于光谱字、光学。编著《原子光谱与原子结构》、《分子光谱与分子结构》等专著。

余振新教授回忆一代宗师高兆兰:念念不忘,必有回响

高兆兰在从教六十年庆祝会上,右为她的学生,时任广东省省长的卢瑞华,左为原中山大学校长曾汉民。

■ 核心提示

作为中国的“光谱大王”,高兆兰在学术方面造诣甚深,成就卓著。从上世纪50年代起,她就创建了新中国第一批光谱学专门化教研室;尽管之后遭遇反右、文革等各种困难,但她依然坚持了下来,并且还带出了中国光学、光谱学行业内诸多一流的学者。1994年,在高兆兰从事教学科研工作60周年纪念大会上,学生们历数了她的成就,总结出公认的全中国的十项第一。这些学术成就毋庸置疑。中国科技史上必定留下她的名字。按照业内的说法,历史必将为她记功。

高兆兰的学术风格究竟如何?她为什么可以取得这么多让人仰视的成就?或许她的学生、学术助手、前超快速激光光谱学国家实验室主任、激光光学与光谱学研究所所长余振新教授的讲述可以帮我们解答这其中的疑问。

“实用”教学:她很实际,教我学英语都从实验报告做起

在学术方面,高先生是很讲究实践的。物理方面暂且不说,本身她所做的光学研究就是从大量的实验数据得出的结论。我先说一下她是如何教我学英语的。因为我在中学和大学都是学习俄语的,而在文化大革命期间,中山大学是对外开放单位,很多外国政要、学者来校参观,必须用英语接待,形势要求我们学习英语并使用口语。

虽然冯先生和高先生是理工科学者,但他们的英语都非常好。高先生在昆明的教会学校读书,从小跟英国修女学习,学得一口流利地道的牛津音。根据她自己的评价,到美国留学之后,她的英文算是退步了。她曾经跟我说,美国人说话是很随便的。比如,不准停车,美国人就说“NO PARK”,这样是不对的。英国人惯说“Don’t Parking”。有教养的英国人从来不讲OK,他们讲的是ALL RIGHT。但是第二次大战后,美军遍布世界,各国也都普及OK啦。

高先生的英语好到什么程度?有一次我陪她去北京开国际会议,在北京友谊商店附近,有个外国人要买地摊上一个小女孩的书。但是双方比划了半天都没搞清楚。高先生就对那个外国人说,你是不是就买这本书?给多少钱就行了。那个外国人立刻问:你是英国人?高先生说,我是云南昆明的,我的同事可以证明。那个人说,你别骗我,我是密歇根大学语言学教授,我拿过英语语言学金钥匙,你骗不了我,你的口音是标准牛津味。最后我不得不给高先生证明,她是100%中国人。但她的英语好到一开口,美国的语言学家都认为她是英国人。

高先生教我学英文,还是在文化大革命期间。真是有点逆潮流而动的勇气。那个时候没有人敢学英语,一不小心就会被人说是“里通外国”。但那时我觉得我必须学。因为当时全国能够向国外开放的城市好像只有广州。广州毗邻香港,是进出中国的唯一门户。那个年代外国人来中国参观,肯定会被安排到我们激光物理实验室来。而给各国政要参观,广州要开放的就只有中山大学,中大开放的就只有激光物理实验室,因为这在国际上都是前沿学科,而且在长江以南就只有我们搞。而在实验室里,接待外宾时很多对话,国家翻译有时都未必能讲准。那些翻译对社会、艺术之类的词汇可能翻译得比较准确,但一些光学物理专业术语就有差距了。我还记得有一次是瑞典国王到实验室来参观,背后还跟着他的科学顾问,但咱们的国家翻译对“激光电视”、“扫描”这些词不会翻译,用“扫地”表达“扫描”的意思,最后我不得不提醒他,应该用“scanning”。

由于实验室经常有外国人来参观,当时几乎是唯一对外开放的单位,非得开口说英语不可。形势所迫,故此决定向高先生学讲英文。而她的教授办法也很妙。我是她的学术助手,我们经常同在一个实验室。她让我把每天对她进行实验研究汇报的时间定在中午12点,一般人都已回家吃饭的时候。而汇报的内容,她就让我说英文。只有那些我实在想不出英文该怎么表达的时候,才准用中文。一开始是很难的,比如,我今天早上焊了个电路,一个电容击穿了,电容这个词有好几种表述,我应该用哪个?击穿又该怎么表达?我都要想半天。但她会给我肯定,即便我说错了,高先生在纠正之前也会对我说:“嗯,我听懂你的意思了。”除了用口语向她汇报实验结果,她还让我写英文日记给她看。我很珍惜这些英语作业。后来我学讲英语这事情也被冯先生知道了,就变成了他们两口子一起来教我啦。因为我每天都是中午十二点后向高先生汇报工作,大概到下午一点钟。有一次,冯先生从家里找过来,想看看高先生为什么过了下午一点钟还不回家吃午饭。他喊着“小兆”(冯先生对高先生一直这样称呼)就进来了,看见我仍在向高先生结结巴巴地用英语汇报着研究工作,冯老师就说要大胆多讲多练,口语实践是学习英语的最有效途径。后来,有些英语日记我也拿给冯先生进行批改,与高先生的细致入微有别,他是个很高效率的人。有一次他去北京开会,就在飞机上把我一个月写下的日记改妥,然后封好交给空姐,让她们回到广州后立刻寄还给我。

当时有些同事并不理解学讲英语的人,甚至说我们学英语就是想逃港。我当时也不知道哪来的勇气,回击说:学一点英语就等于想逃港?那我们学原子物理,都知道怎么做原子弹的基本原理,怎么引起链式反应?难道学原子物理就是要造原子弹去杀人?按那样的逻辑推论,我们啥都不用学了。

“先锋”研究:她很前瞻,我们的“第一”都是她在推动

1994年的时候,我们给高先生办了一场从事教育研究工作60周年纪念大会。当时是在中大校园里的永芳堂举行。大会办得很成功。包括历史系的人都说,这是中大空前也可能是绝后的了。那一次,学校里所有走得动的老教授,不光是党委书记、校长,即便不跟理科沾边的人,都过来参加。有些人甚至坐着轮椅都出来了。本来我以为只会来180人左右,但最后来了三四百人,窗口都站满了。很多人是从市区、政府部门来祝贺的。可见高先生的影响力。她的很多学生,诸如副省长王屏山、省长卢瑞华(高先生的研究生),都过来为老师进行庆祝。

在那次大会上我作为高先生的助手,作了一次总结性发言,历数了高先生一生的成就,有根有据地列举了高老师的整整10个“中国第一”。比如上世纪50年代初,她带领大家创建了新中国第一批光谱学专门化教研室;60年代初,她带领大家创建了全国第一批红外光谱学实验室;70年代,在她的指导下,上述实验室先后研制出我国第一台氮分子激光器和第一台可调脉冲染料激光器,并主持举办了全国第一次激光光谱高级研讨班;80年代初,她领衔在物理、激光与光谱学研究学科中建立了我国首批硕士、博士点和博士后科研流动站,以及国家重点实验室和国家重点学科点。到80年代末,由她主导的超短激光脉冲和超快速光谱学方面的研究已经胜利地跨入世界科学技术的前沿阵地;所建立的多种超短激光系统和超快速光谱学实验装置以及所取得的研究成果均达到国际先进水平。

这些成就是高先生带领实验室的同事们一起取得的。我们一直都认为,没有高先生在学术方面的高瞻远瞩和具体指导,我们是完不成这些令人自豪的成就的。在那么多全国第一里面,高先生的确是起到很关键的指导作用,如果没有她的眼光、学术判断和具体的指引,我们不可能成为首批国家重点实验室、全国重点学科、首批博士点、首批博士后流动站,并培养出新中国第一位光学博士。事实上,直到她去世之前,我的重要学术研究方向和许多教学改革举措都会拿去向她请教,希望能够得到恩师的指导。

在高先生的率领下,我们的激光光谱学研究一直处于国内领先位置,并受到全国同行公认。教育部委任她做《中国光物理长远发展规划专家组》组长,我作为专家组的学术秘书,在她的指导下工作,亲眼目睹她以年近80的高龄,为我国光学发展呕心沥血。

解放后,开拓新中国最早的光物理研究和教育,对她来说也是非常不容易的。因为理工科的基础研究都是国际公开的,不可能闭门造车。全世界的研究工作日新月异,很多成果都是在迅速互相交流。而我们改革开放之前基本是闭关锁国,能够接触到的世界其它地方的文献、期刊其实并不多。加上国内的实验条件有限,在这样的情况下高先生还能率领我们取得这么多进展,这是非常不简单的。

我们之所以在条件较困难的情况下仍取得工作进展,高先生的理论基础和外语能力及记忆力起到了很重要的作用。她精通英语、法语、德语,很多国外文献她都可以直接快速阅读,而且记忆力很强,经常有人向她请教时,如果她觉得自己解答得不够充分,就会告诉对方,你可以去找哪一国的哪一份刊物,大约在哪一年的哪一期,里面会有什么样的解释……我印象很深的是中大化学系一个很有名的分析化学教授,她参考德语文献时,经常过来请教高先生。高先生每次都是把书拿过来,随口就开始讲,而她一边口头翻译,请教者就一边做笔录……德语文献,很多单词和句子都很长,有时近100多个字符连在一起,但高先生随口翻译都会很有条理,不单语意能详且学术内容准确。

诲人不倦:她谨严稳慎,详细规划,精心试验

高先生在光谱学方面的研究有多深?我可以说,是造诣甚深。科学和文艺不同,文学艺术哪怕你闷在一间屋子里,饿着肚子,只要有些生活体验和灵感,你依然可以构思点东西出来。科学不一样,没有来源,没有仪器设备,没有试验,没有研讨交流,不可能凭空干出来。虽然高先生的研究受到历史条件的限制,但她在光谱物理方面的造诣依然不是一般学者可比。我当年读的是她的光谱学,现在我教学生,基本理论架构也还沿用她的讲义。

她的讲义,最大的特色是导言部分讲得非常详细。听不懂的人觉得很啰嗦,听得懂的人却会觉得这是充满实践体会、内涵丰富信息量大的好东西,在普通书本里根本找不到的经验。在她的讲课导言里,你可以看到整个光谱学发展的历史。从光谱学的起源,人们对光谱学的认识,其中发展的规律……这里面浓缩了她很多亲身经历的经验。因为光谱学的历史,其实跟她的年纪差不多。她在美国攻读博士学位时,刚好亲身经历了那段发展时期。对于很多书本里说不清楚的东西,来龙去脉她都很清楚。很多东西也都是她自己的经验总结。

当年有一个比我还低几届的学生,后来也跟我一起做过研究。他说,起初总觉得高先生啰嗦,觉得她讲课好像面面俱到。但等到他毕业开始做研究工作时,有些不懂的地方,又回去请教高先生。当时高先生刚好要做文献综合报告,他也去听了。结果他听完后感叹:自己当年太幼稚了。绕了一大圈都没找到问题的核心,而高先生说的本来就是那个核心问题。他这才佩服得五体投地。

高先生对很多问题认识得很深,她引导别人也很耐心。高先生一直告诉我,实验研究工作,撰写论文,最成功最可靠的地方,只有作者最清楚。但里面最有麻烦、最不完善、最需要去克服的地方,也只有作者最知道。所以后来我自己做研究工作,对这方面体会很深。我也用这个体验去引导我的研究生。

高先生在育人方面,确实是诲人不倦。在高校里一直有一个争议的论点:有人认为,给学生解答疑难,按问题涉及的广度和深度,只回答40%至60%就可以了,其余的让他们自己去思考、去探索。回答太充分了,容易使他们养成不动脑筋的不良习惯。另一种意见则认为,应尽可能具体、全面地回答学生提出来的问题。高先生主张因材施教,但更多情况是倾向于后一种。她给学生解答问题,总是毫不吝啬自己的时间和精力,而且满腔热情,一丝不苟,谆谆教诲,耳提面命,给我们尽可能完善的答案。有时还把她的看法写成文字,或者把有关资料复印给我们。她的绝大多数学生也并没有因为她的指导特别细心而不动脑筋,很多学生反而更加勤奋地思考,像她一样严谨地做学问。

高先生有一位学生,写论文的时候从选题、调研、资料的搜集、具体的实验设计,到对实验得出材料的分析、论文的撰写方式、文字的润色和稿样的修订,每一页稿纸都留下了她的指纹和心血。但论文要发表时,这位学生向高老师提出,论文展示的研究成果,主要是老师的,应由她和自己共同署名。但高先生听了直摇头:“我和你一起学习、研究,你有了收获,写成论文,标志着你又提高一步,逐步成长为光学与光谱学研究的骨干,我很高兴,这就够了,为什么一定要我也在论文上签名呢?没有必要!”夕阳无限好,更好看明天她极度勤奋,抱病也不放弃科学思考和研究高先生晚年,对于自己的“时间”有着非常强烈的紧迫感。许桂先生曾在其报告文学《夕阳无限好,更好看明天》中提到过,高兆兰对于王起教授把李商隐的“夕阳无限好,只是近黄昏”修改成“夕阳无限好,更好看明天”表示非常赞赏。冯秉铨教授也有名句:“老牛明知夕阳短,不用扬鞭自奋蹄”。1999年的时候,她与英国肯德大学布朗教授的一次通信中说到:“我老了,而且体弱多病。不过我的学生都已成长起来,我们的实验室也后继有人了。我感到很幸福,而且乐意尽量多发点‘余热’。”高先生对于业务的勤勉,让很多人觉得不可理解。其实她在70岁之后身体就一直不好,呼吸道常出毛病,胃肠也不佳。让她吃一个馒头都得分三次才能吃完。她的体重,连同穿着的衣服鞋袜算在一起,还不足37公斤。即便如此,她依然没有放弃研究和科学思考。“我记得是1986年,那时我已是激光与光谱学研究所长和国家重点实验室主任了。有一次高兆兰的姐姐气呼呼地来找我,让我这个‘领导’关心高先生,要劝阻她没日没夜地在做研究,甚至在凌晨4点都还在翻书。

儿子冯高义说,如果要给母亲一个准确的定义,他觉得“钻书虫”更适合一点。因为她除了做研究,没有其它任何多余的爱好。我觉得高义说得有点道理。高先生从不喜欢去什么地方疗养,她除了开学术会议和人大政协会议时会离开学校在外住几天,除此之外,省市政府或学校要安排她去哪里疗养,她是从来不会去的。有一次人家安排她去肇庆七星岩,她第二天就偷偷跑回来了。她说那地方没啥新鲜的,还不及家乡昆明的山水好,走去看一下,知道什么样子,就行了。我跟她说,你就算是去玩两天,休整休整行不行?她就是不干。后来她因为年龄原因离开实验室,我觉得应该逼她出去走走,我就跟冯高义说,我们两个家庭每半年组织活动一次野外活动吧。记得有一次去了佛山、三水那边,我们租个茅屋,住一晚,白天晒晒太阳……只有这样的时候,她才会离开学校出去玩一下。其实按照国家给她的待遇,任何时间、任何风景区都可以去的。但她说,那些地方,画画的、写文章的人去还有用,会激发灵感。“我去那里又不能做实验,没有物理现象值得考察,身边又没有文献资料,去有什么用啊?”冯先生和高先生临逝世之前,我都在身边。高先生在病重住院的那段时间,搞不清自己在什么地方。又不好意思直接问人家自己在哪里,于是趁我去看她时用英语问我。结果医生护士听到她说英语,都很激动,说这个老太太居然会英语!然后很多年轻医生护士都过来向她请教英语。那些医护人员也是要考试晋升的嘛。虽然高先生很不舒服,但她依然在病床上给年轻医护人员当老师。她这一生,得过很多荣誉,但接触过她的人,从领导到服务员,你找不到一个人说她半句不好的话。这个不是简单就能做到的。许多认识高先生的人,包括她的学生、同事、领导都众口一词:高先生之所以如此受人尊敬、深孚众望,完全是人格的魅力!

1999年10月12日,恩师高兆兰教授在昏迷中醒来,用英语断断续续地唱了一首《夏天最后的玫瑰》,坦然地走完了心态宁静、事业光辉的一生,享年86岁。