中大新闻网讯(通讯员张勇)石斑鱼类隶属鲈形目(Perciformes),鮨科(Serranidae),石斑鱼亚科(Epinephelinae),石斑鱼属(Epinephelus),为暖水性礁栖鱼类,广泛分布于印度洋和太平洋的热带、亚热带海域,是我国和东南亚沿海地区重要的海水养殖鱼类。石斑鱼类属于典型的雌雄同体雌性先熟种类,在其生活史中性别存在由雌转雄的性转变现象。因此,石斑鱼是研究鱼类性别决定与性别分化机制的理想模型,但该生殖特点也给石斑鱼类的遗传改良带来很大困难。

张勇团队在绘制斜带石斑鱼全基因组图谱的基础上,比较斜带石斑鱼雌鱼和原发性雄鱼、次发性雄鱼全基因组序列的差异,没有发现性分化相关基因的扩增或缺失,表明斜带石斑鱼性别决定的遗传基础可能与非编码的调控序列或环境因素的变化有关。通过对斜带石斑鱼性腺的原发性分化过程,以及由雌转雄的次发性分化过程的不同时期转录组、雄激素诱导石斑鱼性别转变转录组,社群因素诱导斜带石斑鱼性别转变转录组等分析,发现脑-垂体-性腺轴在石斑鱼性别分化和性别转换过程起着重要的调控作用,揭示了石斑鱼性腺发生与性别分化的分子作用机理,对理解雌雄同体鱼类性别决定机制的形成及进化途径有重要的理论价值,同时对石斑鱼类育种和遗传改良具有重要意义。

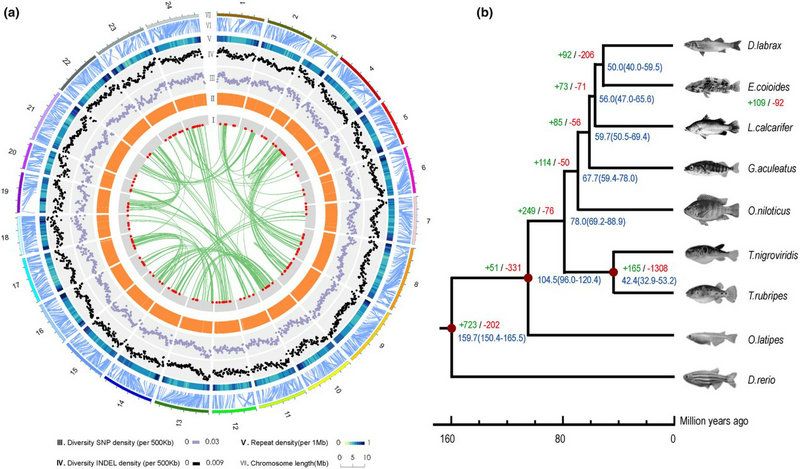

该研究构建了斜带石斑鱼基因组染色体图谱,比较了斜带石斑鱼雌鱼和原发性雄鱼、次发性雄鱼全基因组的差异。通过比较斜带石斑鱼雌鱼和原发性雄鱼、次发性雄鱼全基因组的差异,没有发现性分化相关基因的重复或缺失,表明斜带石斑鱼的性发育可能与非编码的调控序列或环境因素的变化有关。

图1. 斜带石斑鱼染色体水平的基因组组装和系统进化分析。(a)染色体上的基因位置、基因、SNP、基因缺失和重复密度的分布情况;(b)斜带石斑鱼系统发育树。

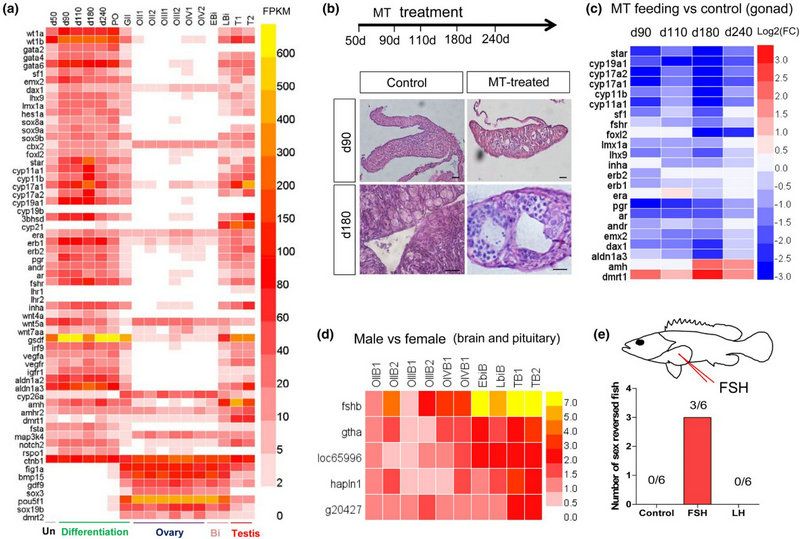

性别分化和转变过程的转录组分析表明:雌激素合成关键酶芳香化酶cyp19a1a在性腺分化关键时期上调表达,雌激素合成增多,促使未分化性腺向雌性分化;在雌鱼向雄鱼转变过程中,垂体fsh和和性腺fshr的表达逐渐升高;通过FSH蛋白注射,可成功诱导斜带石斑鱼发生性别转变;表明fsh/fshr系统是调控石斑鱼由雌转雄的关键信号。

图2. 性别分化与性转换过程的转录组分析。(a)性别分化和性转换过程不同阶段性别相关基因的热图;(b)雄激素诱导石斑鱼性别转变;(c)雄激素诱导性转变后,性腺转录组差异表达基因的热图;(d)性别转换过程中脑和垂体转录组差异表达基因的热图;(e)FSH蛋白注射诱导石斑鱼雌转雄研究。

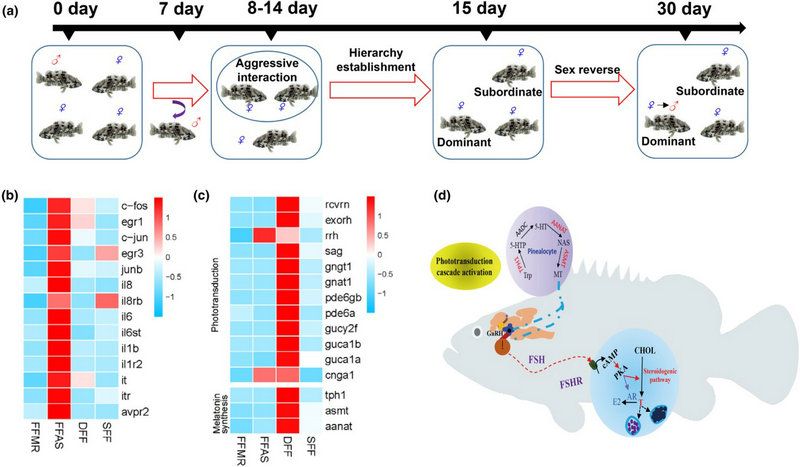

斜带石斑鱼的性转变与社群因素的变化相关:在繁殖季节,人工构建1雄3雌的社会群体,1个星期后,移走雄鱼,群体内的雌鱼通过打斗来确定社会地位,在1个月内占优势地位的雌鱼会发生性别转变。通过社群因素诱导斜带石斑鱼性别转变的转录组分析发现:在确定社会地位后,褪黑激素合同通路的关键酶和光传导通路的关键基因在占优势地位的雌鱼脑中高表达,提示褪黑激素合成和光传导通路的激活可能诱导雌鱼性别行为的转变,进而启动性腺的性别转变。

图3. 社群因素诱导斜带石斑鱼性别转变分析。(a)社群因素诱导斜带石斑鱼性别转变实验设计图;(b)雄鱼移走后斜带石斑鱼大脑中差异表达基因的热图;(c)大脑中光传导和褪黑激素途径差异表达基因的热图;(d)社群诱导斜带石斑鱼性别转变的信号通路示意图。

近日,该研究以“Mechanisms of sex differentiation and sex reversal in hermaphrodite fish as revealed by the Epinephelus coioides genome”为题发表在际学术期刊Molecular Ecology Resources上。中山大学为第一作者单位,研究得到了国家自然科学基金、广东省重点研发计划、广东省现代农业产业技术体系创新团队等项目支持。