中大新闻网讯(通讯员伊博阳)基孔肯雅热(CHIKF)是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起,经伊蚊传播,以发热、皮疹及关节疼痛为主要特征的急性传染病。CHIKV通常在非人类灵长类动物、哺乳动物宿主和蚊虫之间以曲线式循环传播。1952年首次在坦桑尼亚证实了基孔肯雅热流行,1956年分离到病毒。2005-2007年本病在印度洋岛屿、印度和东南亚地区广泛流行,导致数百万人患病。目前,在亚洲、非洲、欧洲以及美洲的近60个国家已经确认有基孔肯雅病例发生。

对于CHIKV的防治,目前没有可以使用的疫苗上市,也没有经过批准的抗病毒治疗方法,通常是使用非甾体类抗炎药或类固醇,卧床休息,以及补充水分。重链抗体的重链的可变区称为VHH,通过体外重组表达制备的VHH分子质量仅仅为15kDa,是传统抗体的十分之一左右,是抗原结合片段的二分之一左右,因此被称为纳米抗体(nanobody, Nb)。与传统抗体相比,纳米抗体可以识别传统抗体不能识别的位点由于纳米抗体较小的尺寸以及特殊的CDR3结构,促进了其与传统抗体所不能达到的新表位的相互作用,因此纳米抗体具备结合和中和传统抗体难以命中的靶点的能力,适用于病毒的靶向治疗。

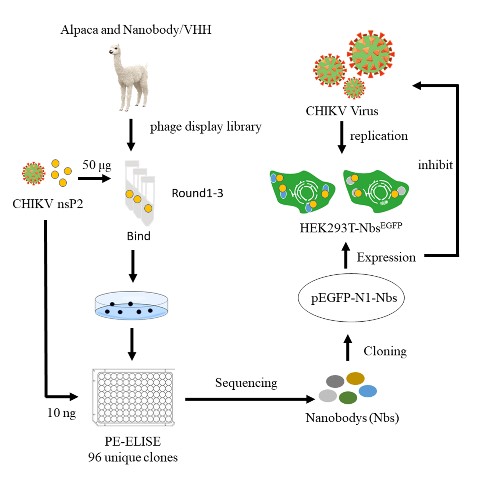

图1 实验方案

近日,中山大学公共卫生学院陆家海教授、陈泽良教授和第一作者邓强(在读博士生)等在抗病毒研究领域重要学术期刊Antiviral Research(IF=10.103)上发表了题为“Inhibition of Chikungunya virus early replication by intracellular nanoantibodies targeting nsP2 Epitope Rich Region”的研究论文。该项研究由中山大学公共卫生学院陆家海教授团队领衔,联合中外团队,在科技部重点研发计划和广东省对接国家重大项目支持下,从羊驼天然噬菌体库中筛选出了多个针对CHIKV病毒nsP2抗原的特异性纳米抗体。研究发现纳米抗体能够抑制病毒早期复制。抗体的获得,为进一步研究CHIKV nsP2功能,开发治疗药物等奠定了基础。

中山大学公共卫生学院博士生邓强为论文第一作者,陆家海和陈泽良教授为论文通讯作者,中山大学公共卫生学院为该工作的第一完成单位。上述研究得到了国家重点研发计划项目(2018YFE0208000)、广东省重点领域研发计划项目(2018B020241002)、深圳市科技计划 (JSGG20220606142207017)、广东省药品监督管理局科技创新项目(2022ZDZ12)和中央引导地方科技发展资金自由探索类基础研究项目(2021Szvup171)。