中大新闻网讯(通讯员吴欣凯)臭椿属(Ailanthus Desf.)隶属于苦木科,现生6种,为落叶或常绿乔木,广泛分布于亚洲南部至大洋洲北部,其现代分布中心为东南亚。其中,臭椿(A. altissima (Mill.) Swingle)和常绿臭椿(A. fordii Noot)为中国特有种。臭椿作为我国重要的经济药用和绿化树种的同时又有着重要的历史和文化意义,如《山海经》中的《五藏山经》部分曾详细地记录了臭椿在古代的地理分布,《诗经》和《庄子》也曾记录了臭椿被误冠以“庸材”的“黑”历史。臭椿(樗木或天堂之树)因其抗旱、耐寒和耐贫瘠的特征一度作为优良的园林风景属种被引种到欧美,但由于其根糵和化感能力使其对当地生态造成极大破坏,由“天堂之树”沦为“地狱之树”,目前已被列入全球入侵物种资料库。

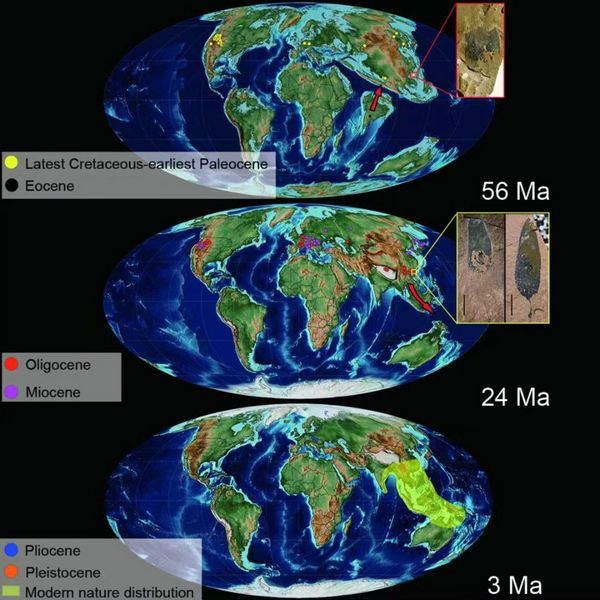

臭椿属曾在新生代时广泛分布于北半球,但在低纬度地区鲜有化石记录。了解该属在地质历史中在东亚低纬度地区的分布,对于推断臭椿属的起源和扩散途径以及现代分布格局的形成都至关重要。近日,我院金建华教授团队发现于中国海南岛长昌盆地中始新统和广东茂名盆地下渐新统的臭椿翅果化石。之前的化石记录支持臭椿属可能起源于晚白垩世印度板块,并在古近纪早期印度-欧亚板块碰撞后迅速扩散到东亚和北美西部。当前海南岛和广东臭椿属化石的发现表明该属至少在始新世中期就已扩散至中国华南地区,并在渐新世早期开始广泛分布于东亚低纬度地区。随着渐新世以来全球气候持续变冷,臭椿属在中高纬度地区逐渐消失,并可能通过晚渐新世之后的亚洲-大洋洲板块碰撞从亚洲继续向南扩散至大洋洲北部,形成当前的分布格局。

图1 古地理图显示不同时期臭椿属化石和现生分布及其可能的传播路线

该研究成果"Fossil samaras of Ailanthus from South China and their phytogeographic implications"发表在Cell Press旗下交叉学科期刊iScience上。研究由中山大学生命科学学院金建华课题组联合俄罗斯科学院古生物研究所和地质研究所完成。中山大学博士后吴欣凯为第一作者,金建华教授为本文通讯作者。该项工作得到国家自然科学基金、俄罗斯基础研究基金和现代古生物学与地层学国家重点实验室开放基金的资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S258900422201029X