以流行南美的引起所谓“虫癌”的寄生原虫-枯氏锥虫为代表的粪传型锥虫是重要的人兽共患寄生虫,主疫区南美洲感染枯氏锥虫人群约7百多万,不但严重危害患者健康而且严重危及公共卫生安全。由枯氏锥虫感染引起的南美锥虫病,也称恰加斯病,可导致病人心脏衰竭和消化功能丧失,在治疗不力的情况下,死亡率高达100%,是世界卫生组织严密监控和致力消灭的六大热带病之一。路氏锥虫是粪传型锥虫的另一重要代表,呈全球性分布,可感染人和大鼠,在人群中的流行情况目前仍在评估中。

RNA编辑的发现始于锥虫动基体,是生物遗传信息传递中心法则的重要补充。由于锥虫动基体基因组的组成(含近百种环形DNA分子)和转录过程(一个基因需要一个信使RNA前体和若干指导RNA)十分复杂,成为核外基因组学研究的一个难点。尤其是粪传型锥虫,其动基体基因转录组的系统性研究仍处空白。

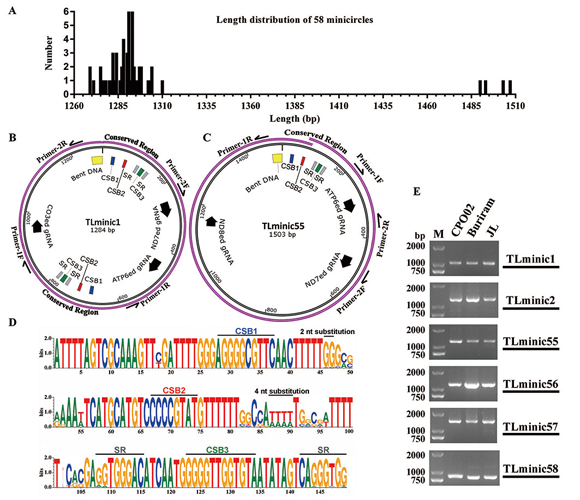

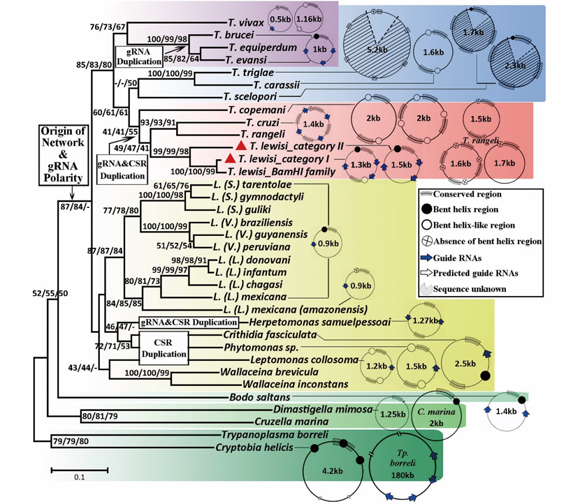

生命科学学院赖德华、伦照荣和屈良鹄教授团队,与捷克科学院院士Julius Lukeš教授以及英国Salford大学Hide教授合作,另辟途径,以新型人兽共患病原体路氏锥虫为材料,历时数年,揭示其具有两类不同结构特征的动基体小环DNA,且两类小环均编码必需的指导RNA(guide RNA,gRNA),并确证这一特征为粪传型锥虫所特有(图1)。合作团队成功构建了路氏锥虫动基体关键基因转录本的RNA编辑图谱,并推演出锥虫科物种在动基体基因组演化中,曾发生以小环序列为演化的热点,经历序列重排和拷贝数增加等重大事件(图2)。该研究成果揭示了粪传型锥虫的动基体基因组转录和RNA编辑的重要特征以及锥虫科物种的演化规律,填补了粪传型锥虫相关研究的国际空白,也为相关病原体的检测技术开发、防治措施制定和预警依据提供了关键的理论支撑。

图1 路氏锥虫动基体小环DNA的特征 A)小环长度;B)小环的两种结构类型;C)保守区的序列特征;D)在三个地理分离株中的组成保守性

图2 基于锥虫科物种的动基体(线粒体)小环DNA保守区的系统发生树和小环DNA结构特征比较

题为“Novel organization of mitochondrial minicircles and guide RNAs in the zoonotic pathogen Trypanosoma lewisi”的研究成果已在Nucleic Acids Research杂志(IF2019:11.147,中科院生物学1区Top,生化与分子生物学1区)在线发表。该研究详细分析了人兽共患病原体-路氏锥虫(Trypanosoma lewisi)的动基体(kinetoplast,相当于其它真核生物的线粒体)基因组组成、结构和转录过程的RNA编辑模式,揭示了锥虫科物种的动基体基因组演化特征、可能的重大演化事件和演化热点区(图2)。

我校生命科学学院为该研究的第一完成单位,生命科学学院博士研究生李素瑾为该论文第一作者,赖德华副教授为该论文通讯作者。本项工作获得国家自然科学基金重点国际合作研究项目(31720103918)、国家自然科学基金面上项目(31672276和31772445)和广东省杰出青年科学基金(2016A030306048)项目的资助。