群落构建过程是生态学研究的核心内容之一。生境过滤和极限相似性被认为是驱动群落构建的两种主要机制。生境过滤假说认为,环境因素对物种性状的筛选将导致群落水平性状的收敛;而极限相似性假说则认为,种间相互作用促使共存物种性状分化以减少竞争排除,导致群落水平性状的发散。虽然我们对地上群落的构建机制有了一定的了解,但对地下根系群落构建机制的理解却很有限。

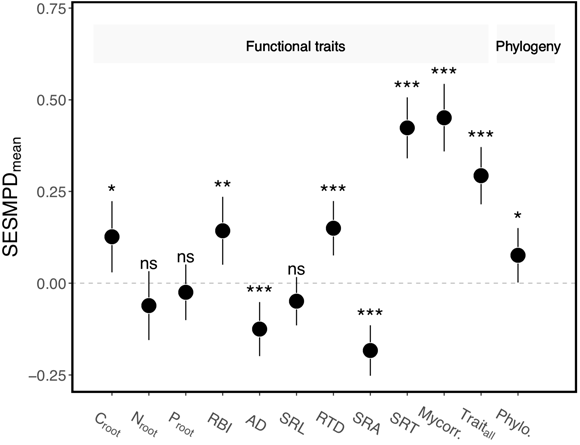

我校生命科学学院储诚进教授团队基于黑石顶50公顷森林大样地,通过随机采样的方式,结合DNA条形码技术,分析了625个0-10 cm土层根系群落中76个物种10个根系功能性状和系统发育的分布格局,并对环境、性状和物种出现频度作了关联分析。结果表明,80%的功能性状均表现为发散的趋势;50%的性状在样地水平呈显著发散格局。虽然有20%的性状呈收敛格局,但综合10个性状分析,种间性状分异强度明显大于性状趋同程度(图1)。

图1. 根系群落中共存物种性状和谱系的分布格局

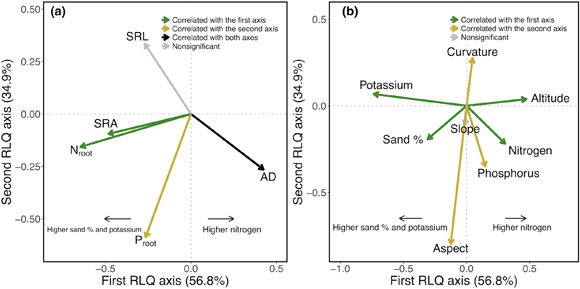

收敛的性状主要受土壤钾-氮梯度的影响:分布在含砂量较高土壤中的物种具有较小的根直径和较高的根系氮浓度;分布在含氮量较高土壤中的物种通常具有较大的根直径;同时,性状的分布也受坡向和土壤有效磷的影响,使根系性状沿环境变异表现出多维性状适应策略:根系形态和化学性状通常相互独立变化,组合成多样的性状特征应对土壤异质性(图2)。

图2. 76个物种根系性状沿环境梯度的变异

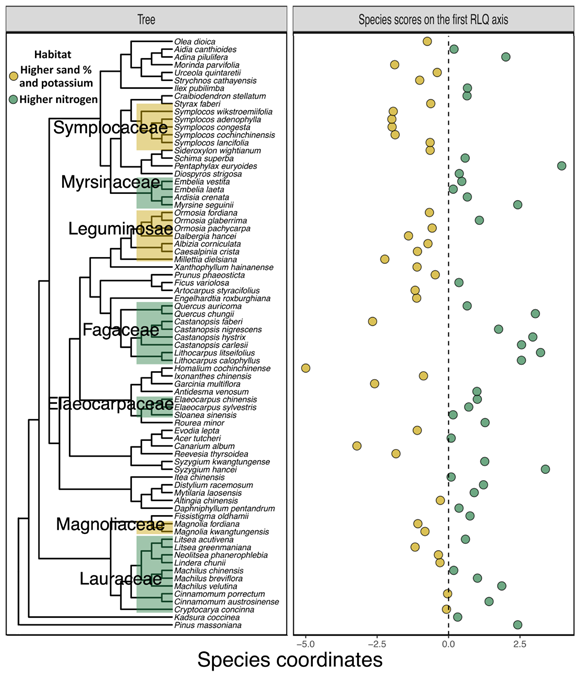

研究结果进一步支持了极限相似性假说。根系群落谱系发散的格局表明系统发育不相似的物种更倾向于共存;根系还可能采用替代策略(比如菌根觅食和固氮作用)增加资源捕获能力,促使不同谱系类群植物的根系在相似环境中的共存。

图3. 76个物种在环境梯度上的分布情况

该研究强调了极限相似性在驱动小尺度根系群落构建过程中的作用,增加了我们对根系群落构建和多样性维持机制的理解。性状和谱系的发散可能有助于促进种间生态位分化,提高根系对病原菌的抵抗力,促进根系群落物种的稳定共存。研究结果以“Limiting similarity shapes the functional and phylogenetic structure of root neighborhoods in a subtropical forest”为题发表在New Phytologist上。生命科学学院博士生罗文启为该论文的第一作者,王酉石副教授为通讯作者。该研究受到国家自然科学基金委“杰青”项目、中央高校基本科研业务费、USDA National Institute of Food and Agriculture and Hatch Appropriations、广东省教育厅优秀青年科研人才国际培养计划项目等资助。

论文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nph.16920