近日,国际学术权威期刊PNAS (IF=9.661)在线发表了生命科学学院张鹏教授课题组的最新研究成果“Phylogenomics reveals rapid, simultaneous diversification of three major clades of Gondwanan frogs at the Cretaceous–Paleogene boundary”(论文地址:http://www.pnas.org/content/early/2017/06/26/1704632114.full)。该论文揭示了导致恐龙灭绝的白垩纪生物大灭绝事件对现生蛙类两栖动物进化历史的影响,研究成果得到BBC、新华社等主流媒体的关注和报道。生科院张鹏教授是论文的通讯作者,博士生封彦杰和梁丹老师分别为该论文的第一及第三作者。

在距今6500万年前的白垩纪末期, 发生了地球史上一次著名的生物大灭绝事件,约三分之一的科属、75%--80%的物种灭绝,其中包括当时在地球上处于霸主地位的恐龙及其同类。该灭绝事件最大的影响一般认为在于为哺乳动物及人类的最后登场提供了契机。蛙类两栖动物是陆生脊椎动物中物种数量最多的类群之一,目前已被发现的物种超过6600多个,物种数量比我们所熟知的哺乳纲动物的物种数量总和还要多。长期以来,动物学家都认为蛙类起源于2.5亿年前的早三叠纪时期,其丰富的物种多样性是长期进化积累的结果,白垩纪末期的生物大灭绝事件并没有对蛙类的演化历史产生显著的影响。

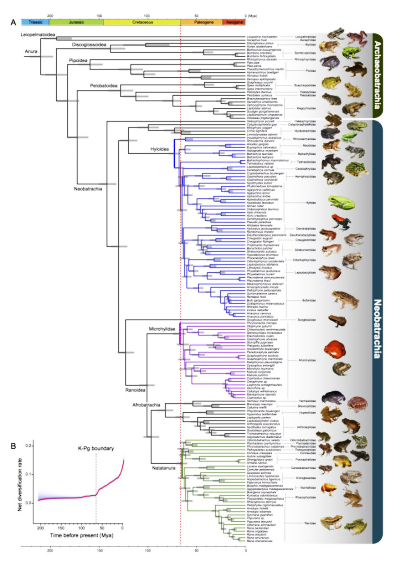

张鹏教授课题组通过与美国学者的合作,收集了全球164个蛙类物种标本,包含了80%的现生蛙类动物科级分类单元。通过对这些蛙类样本中95个核基因分子标记的分析,张鹏教授课题组发现:(1)现生蛙类起源于2.1亿年前的三叠纪末期,纠正了早期研究因包含线粒体基因数据而对蛙类起源时间估算偏大的问题;(2)三个主要现生蛙类动物群类(包含了超过88%的现生蛙类物种):雨蛙超科(Hyloidea)、蛙超科(Natatanura)、姬蛙科(Microhylidae),在白垩纪末期同时经历了爆发性的物种分化过程,提示大量生物消亡后遗留下的生态位空缺推动了现生蛙类物种多样性的产生;(3)大灭绝事件对树栖型蛙类物种的影响要远远大于对其他栖息类型蛙类的影响,这与白垩纪末期大灭绝事件摧毁了大部分森林的推断吻合。这些结果强烈的表明,导致了恐龙消亡的白垩纪大灭绝事件,对蛙类两栖动物的演化也产生了重要的影响。这一发现从两栖动物的角度,为白垩纪大灭绝事件对全球生物演化的影响提供了新的证据,进一步支持了“大灭绝后大爆发”的现代进化学说,具有重要的科学意义。

该课题研究获得了中组部“青年拔尖人才计划”、国家自然科学基金委“优秀青年基金”项目的资助。张鹏教授课题组一直致力于动物分子系统学的研究,围绕脊椎动物主干生命树这一重要研究方向开展研究,取得多项创新性研究成果,近5年来在包括Mol Biol Evol、Syst Biol、PNAS等国际进化生物学著名刊物上发表多篇研究论文。