中大新闻网讯(通讯员杨功政)锰基普鲁士蓝材料具有高容量、高工作电压等优点,是一类理想的水系锌金属电池正极材料。然而在该类材料中,由于锰离子具有未填满的d电子壳层,当发生氧化态转换时,其电子壳层的对称性会发生改变,从而引发姜泰勒畸变。这种畸变会导致锰离子的晶体结构发生变化,继而影响到材料的电导率、容量和循环寿命等性能。通过调控材料的晶体结构,优化材料的制备工艺和改善材料的电子/离子输运通道,可减轻姜泰勒畸变对材料性能的不利影响。针对该问题,中山大学材料科学与工程学院王成新教授及其团队杨功政副教授在该类材料研究中取得了一些原创性的研究成果,特别是通过一系列电解液工程显著提升该类材料的循环寿命(Nat. Commun. 2023, 14, 3591; Energy Storage Mater. 2021, 42, 715-722; Energy Storage Mater. 2020, 29, 246-253)。

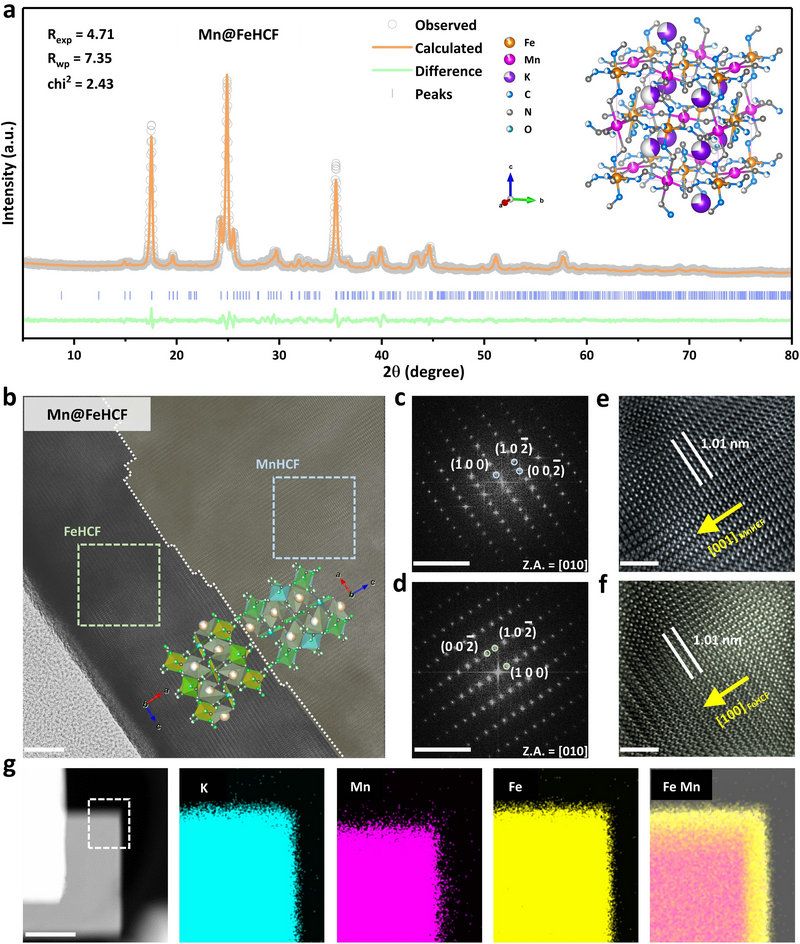

近日,该研究团队利用溶液法在锰基普鲁士蓝(MnHCF)表面首次成功地实现了铁基普鲁士蓝(FeHCF)的异质外延生长,从而制备出具有独特“核壳”结构的多金属活性中心普鲁士蓝复合材料(Mn@FeHCF)。MnHCF和FeHCF的晶体结构高度相似,都属于单斜晶系,晶格参数差异极小,这为外延生长提供了良好的基础条件。然而FeHCF的Ksp值远低于MnHCF,导致在溶液中FeHCF的成核速率要远高于MnHCF。因此,如何开发新型的合成策略来有效降低FeHCF的成核速率对于实现外延生长非常关键。该团队首次提出采用亚铁氰根离子代替传统的二价铁离子作为铁源,利用其在特定酸性环境下的缓慢自分解,成功合成出外延“核壳”复合材料,见图1。

图1. 核壳结构Mn@FeHCF复合材料的结构与形貌表征

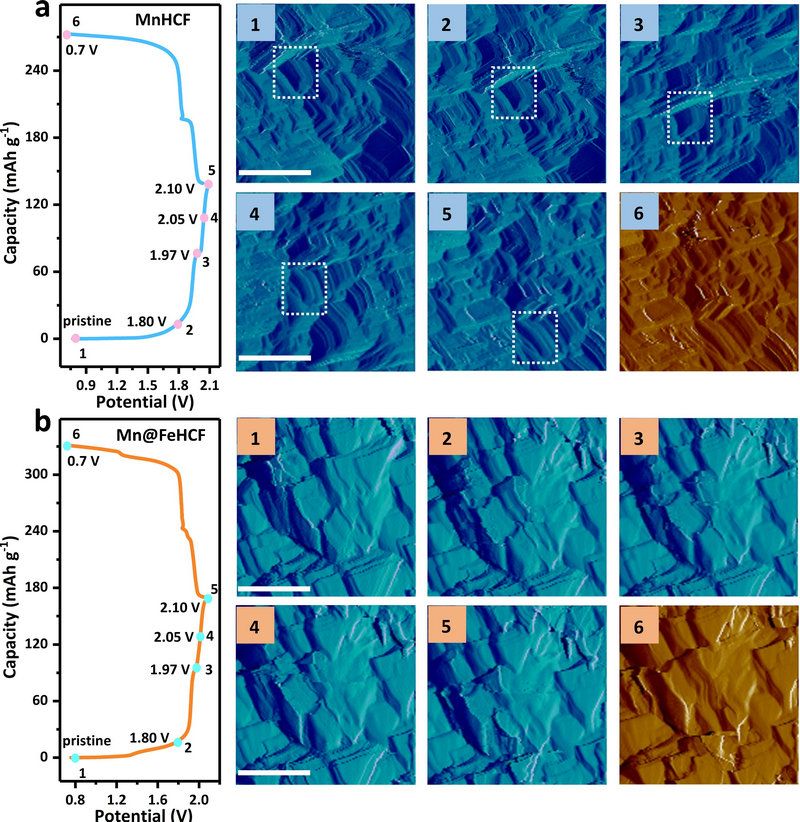

有别于传统单金属活性中心普鲁士蓝材料外延层,具有双金属活性中心的FeHCF能够在不损失复合材料比容量的前提下,实现对核心MnHCF姜泰勒畸变的有效抑制。该复合材料在100 mA g–1的电流密度下,输出高达166 mA h g–1的可逆比容量,已接近该类材料的理论值(~170 mA h g–1),且经过400圈仍可维持72.4%的比容量。通过系统表征材料在充放电过程中离子的嵌脱机理和晶格变化,结果表明作为壳层的FeHCF的晶格变形程度远小于核心MnHCF。结合拉曼光谱和穆斯堡尔谱分析研究发现,锌离子的嵌入会引起FeHCF的原位表面非晶化,最终形成由非晶/晶体FeHCF包覆MnHCF的“核-双壳”结构复合材料。非晶材料具有无定形结构,通常具有较好的韧性、强度和耐腐蚀性。因此,由非晶和低应变晶体构建的双重壳层结构对核心材料起到了很好地保护作用,大幅提升了电池的循环稳定性能。此外,该团队首次利用原位电化学原子力显微镜实时观察电池反应中电极的表面形貌变化(见图2),结果表明“核壳”结构复合材料具有更小的体积形变,进一步验证材料结构设计的合理性。

图2. 充放电过程中电极材料的原位电化学原子力显微镜图像

相关研究以“Epitaxial Core-Shell MnFe Prussian Blue Cathode for Highly-Stable Aqueous Zinc Batteries”为题发表在能源领域期刊ACS Energy Letters。材料科学与工程学院杨功政副教授是该论文的第一作者,王成新教授作为论文的通讯作者,团队李乾博士(2017级博士生,已毕业,目前就职于比亚迪公司)、2021级硕士研究生梁兆恒、李岩副教授、田非教授对该论文亦有重要贡献。中山大学材料科学与工程学院是论文的唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中山大学测试中心的大力支持。