中大新闻网讯(通讯员杨功政)锌金属具有高容量、高安全等优点,是一类极具研究价值的水系储能器件负极材料,其性能与锌的沉积形态密切相关。在水系锌离子电池中,锌通常以枝晶的形式沉积在负极表面,增加了表面的粗糙度,容易引发锌负极材料的剥落、脱落等现象。此外,如锌负极上的枝晶过长,就有可能形成枝晶短路,严重限制锌负极的利用率,导致电池性能下降。为减轻枝晶对锌负极的不利影响、提高锌负极的利用率,目前主要采用优化电解液组分、控制沉积条件和设计电极结构等手段来调控锌的沉积形态。通过向电解液中添加特定的化学物质,可以调节锌离子的沉积行为,控制锌的沉积速率、形貌和结晶性质。

此前,中山大学材料科学与工程学院王成新教授、杨功政副教授团队提出了一种新型的阴离子表面活性剂作为电解液添加剂(Energy Environ. Sci. 2023, 16, 687)。该表面活性剂分子能够在不改变锌离子溶剂鞘结构的前提下,在金属/电解液界面上形成有序排列的结构,诱导锌在(002)晶面的择优沉积,极大地提升了锌负极的循环性能。

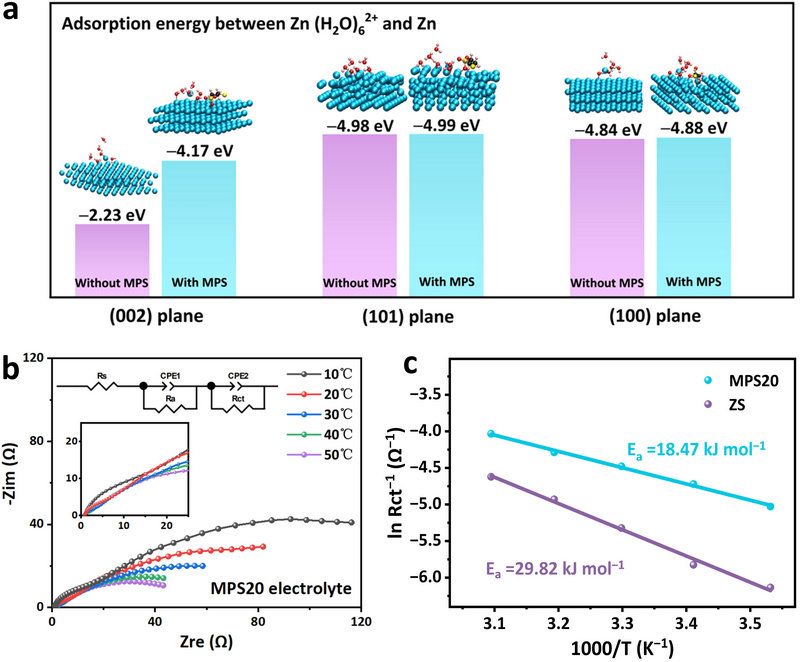

近期,该团队在前期工作的基础上深入研究该类表面活性剂的作用机制,筛选出具有相近分子结构的表面活性剂3-巯基-1-丙烷磺酸钠(Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate, MPS) 添加剂。该表面活性剂分子通过其磺酸根(-SO3)基团吸附于锌负极表面,而其巯基(-SH)基团则对于络合锌离子具有积极作用。理论研究表明(如图1a所示),MPS分子与锌(100)和(101)晶面具有更强的吸附能力,因此更倾向于在这两个晶面上优先吸附。MPS的吸附占据锌离子沉积的位点,而暴露的(002)晶面可提供更多的位点用于锌离子沉积。此外,在吸附MPS分子后,仅有(002)晶面对锌离子的吸附能大幅增加,这意味着更多的锌离子被吸附到(002)晶面。进一步电化学测试研究(图1b,c)证实,新形成的MPS吸附层能够有效降低电荷转移阻抗和锌离子去溶剂化所需的活化能,从而减小锌沉积能垒,使锌沉积更加均匀。因此,MPS分子的引入有效地调控了负极/电解液之间的界面结构,实现了锌离子在(002)晶面上优先沉积,并最终形成(002)晶面织构的锌负极。

图1. MPS添加剂调控负极/电解液界面结构以及实现(002)晶面择优沉积的机理研究

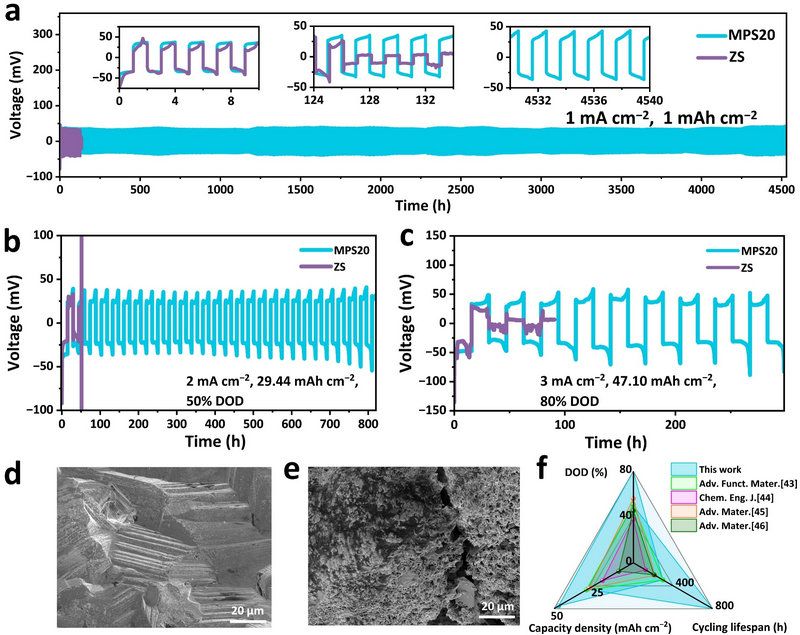

(002)晶面的择优沉积促使锌以最紧密的结构形式生长,从而减少副反应的发生。在MPS界面调控作用下,Zn||Zn对称电池在1 mA cm-2/1 mAh cm-2循环条件下的寿命由130小时提升至4500小时。此外,由于MPS对负极/电解液界面的动态调节,在高利用率下依然保持其在负极表面的特性吸附,进而利于提高电池在高利用率下的性能。基于此,电池在50%和80%的高放电深度下进行恒流电镀/剥离循环测试结果表明,含MPS添加剂的电池表现出优异的循环稳定性,分别达到了800和300小时的循环寿命,远超对照组的50和30小时。通过对照性能雷达图可以看出,该项研究在放电深度、循环寿命、容量密度三项指标方面均优于此前已报道的研究工作,见图2。对高利用率下循环后的锌负极表征结果显示,形成的锌镀层依然保持(002)晶面织构,且表面保持光滑,没有明显的副产物生成。

图2. MPS添加剂对Zn||Zn对称电池循环性能的改善

相关成果以“Interfacial Regulation via Anionic Surfactant Electrolyte Additive Promotes Stable (002)-Textured Zinc Anodes at High Depth of Discharge”为题发表于期刊Advanced Energy Materials。材料科学与工程学院2021级直博生林越兴与李岩副教授是该论文的共同第一作者,王成新教授及其团队杨功政副教授为论文的共同通讯作者。中山大学材料科学与工程学院为论文唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金、广东省自然科学基金的大力支持。