中大新闻网讯(通讯员孙勇)以铜基、铁基层状材料为代表的高温超导体的出现,为寻找具有现实应用价值的超导材料带来希望;但传统的BCS理论已不能全面描述其超导行为,关联电子的配对机制仍是未解之谜。当前,通过制备高质量单晶(薄膜)产品,采用先进表征策略探究其微观机制是凝聚态物理学领域经久不衰的热门话题。同时,这类材料中,绝大多数具有强烈的环境敏感性,极大阻碍了物性研究的深入开展以及量子器件的制作。

自2012年以来,多国科学家从理论和实验上报道了Bi-O-S(包括Bi4O4S3和Bi3O2S3)是一类新型的非常规超导体,拥有和铜基层状材料类似的库电层-导电层结构,重要的是,由于其结构中(Bi2O2)2+层的存在,该材料具有优异的空气稳定性。但是到目前为止,Bi-O-S相关实验研究主要依赖于固体烧结的粉体材料,其中的杂质以及堆垛层错无法避免,相关Bi-O-S纯相材料尚未成功制备。 此外,Bi4O4S3和Bi3O2S3的晶体结构是通过精修XRD来确定,甚至有研究指出Bi4O4S3其实是超导相Bi3O2S3中包含Bi2OS2堆叠层错,而且Bi2OS2堆叠层错会严重影响其超导特性。因此,制备纯相材料特别是单晶二维结构对于揭示Bi-O-S超导材料的本征超导特性具有重要意义。

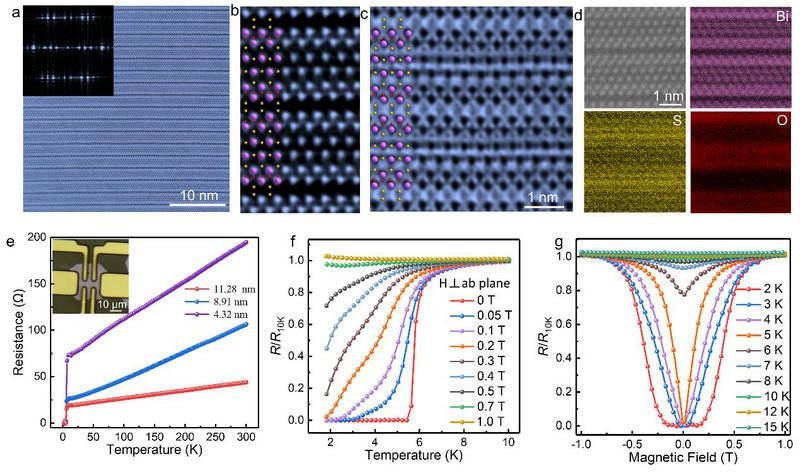

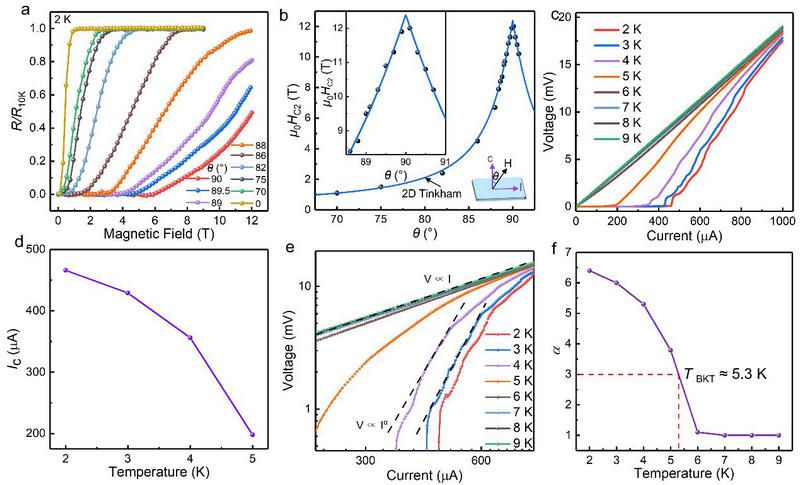

近日,中山大学材料科学与工程学院孙勇副教授、王成新教授课题组通过对Bi3O2S3生长的热动力学窗口进行摸索分析,掌握了化学气相沉积制备二维Bi3O2S3的关键条件,在此基础上成功制备出高质量的少层单晶Bi3O2S3纳米片。通过系统的球差电镜以及原子级能谱扫描,成功证明了Bi3O2S3中的(Bi2O2)2+-(BiS2)--(S2)2-的层状堆叠结构(图1),厘清了存在已久的晶体结构争议,该结构与高温铜氧化物超导材料的结构具有相似性。通过理论计算发现(S2)2-的引入使材料发生了金属化,为超导层(BiS2)-注入载流子,促成超导转变。低温磁输运结果表明Bi3O2S3纳米片在6.1 K附近发生了超导转变,而且与常规二维层状材料的超导转变温度厚度依赖性不同,该材料的超导转变温度不依赖于材料厚度,与高温铜氧化物的超导特性类似。通过角依赖上临界场以及变温电压-电流曲线测量(图2),揭示了体系中BKT相变相关的二维超导特性。该二维超导材料的成功制备,扩展了二维材料的大家族,为构建Bi-O-S超导材料体系的构效关系指明方向,同时其与铜氧化物类似的结构以及超导特性为研究高温超导机理提供了一个新的平台。

图1:Bi3O2S3的结构表征以及磁输运测量。(a, b)HAADF-STEM原子像;(c)ABF-STEM原子像;(d)原子级EDS扫描;(e)电阻-温度曲线;(f) 不同磁场下的低温区电阻-温度曲线;(g)不同温度下的电阻-磁场曲线。

图2: Bi3O2S3的二维超导特性。(a) 不同磁场方向的电阻-磁场曲线;(b)二维Tinkham公式拟合的角度依赖上临界场曲线;(c)不同温度的电压-电流曲线;(d)临界电流-温度曲线;(e)双对数坐标下的电压-电流曲线;(f) BKT相变温度。

该工作相关成果以“Two-Dimensional Superconductivity in Air-Stable Single-Crystal Few-Layer Bi3O2S3”为题发表于ACS旗下期刊Journal of the American Chemical Society)。材料科学与工程学院2020级直博生邹晓彬为论文第一作者,王成新教授及其团队孙勇副教授为论文的共同通讯作者。该研究工作受到国家自然科学基金以及广东省自然科学基金的大力支持。