中大新闻网讯(通讯员唐艳丽) 伴随着全球人口老龄化趋势,致盲眼病等慢性非传染性疾病占疾病谱主要地位,早期诊断和及时管理对于提高患者的生活质量和减轻医疗负担至关重要。以世界首位致盲眼病——白内障为例,到2050年中国白内障失明病例预计将达到2000万例。然而,目前我国优质医疗资源相对匮乏和基层医疗服务能力不足的结构性难题,直接制约了白内障等致盲眼病广泛筛诊的有效开展。

作为国内一流高等学府,中山大学积极探索医学+多学科“医+X”交叉发展模式,致力于推动医学研究与实践创新。针对目前眼病诊疗资源不足及分布不均衡的结构性难题,中山大学中山眼科中心林浩添教授团队与计算机学院潘嵘副教授团队合作,基于前期创建的数字智能技术“居家自筛-社区筛查-医院转诊”的“新型三级诊疗”模式,从卫生经济学角度验证了新模式在中国城乡均具有成本效益,且每年筛查成本效益最优。该研究结合我国现状从城市和农村多角度为中国人群推荐最优的白内障筛查策略,为经济、高效筛诊常见致盲眼病提供新思路,为政府有关部门制定眼病防治公共卫生策略提供依据。研究成果以“Cost-effectiveness and cost-utility of a digital technology-driven hierarchical healthcare screening pattern in China”为题,于2024年4月30日在高水平期刊Nature Communications(中科院一区,IF=16.6)在线发表。

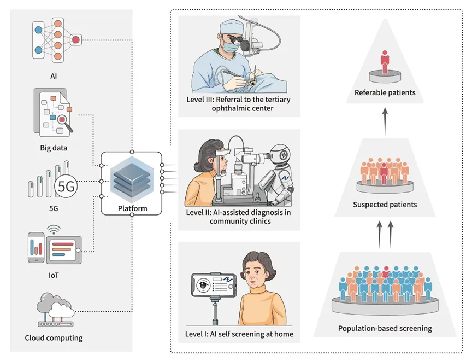

“新型三级诊疗模式”依托人工智能、大数据、5G、物联网与云计算等数字化智能技术,共分为三个步骤。第一步,居民在家使用智能移动终端拍摄眼部照片,通过AI完成眼病的初步筛查。第二步,可疑患者将被引导至社区卫生服务中心进行AI检查评估。第三步,需转诊的患者将被转至三级专科医院进行治疗。此模式将大大减少筛查成本,并可避免不必要转诊造成的医疗资源浪费,有效提升优质医疗资源利用效率,指导高效开展基于人群的大规模白内障筛查。

“新型三级诊疗模式”示意图

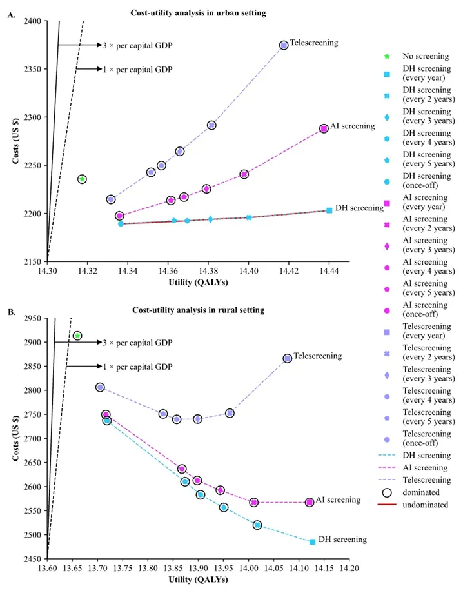

本研究通过构建马尔可夫模型,对中国城市、农村场景模拟10万人次的白内障自然发展过程,实现不同筛查策略下白内障诊疗的成本效益和成本效用分析。结果表明,相对于不筛查、远程筛查和传统AI筛查模式,“新型三级诊疗模式”在中国城乡均具有最高的卫生经济学价值。此外,每年进行新型三级筛查有助于早期患者检出和及时转诊,是成本效益最优的方案,可有效减少6.24%的总成本,增加人群1.78%的质量调整生命年,总共避免人群15.50%的盲年。

新型三级诊疗模式在中国城市和农村的卫生经济评估结果

本研究由中山大学中山眼科中心、眼病防治全国重点实验室主任林浩添教授团队联合中山大学计算机学院潘嵘副教授研究团队共同完成。中山大学中山眼科中心吴晓航副主任医师、博士研究生吴雨璇和中山大学计算机学院硕士研究生涂镇军为本文的共同第一作者,林浩添教授、潘嵘副教授和刘奕志教授为共同通讯作者。中山大学中山眼科中心、眼病防治全国重点实验室为论文第一单位。