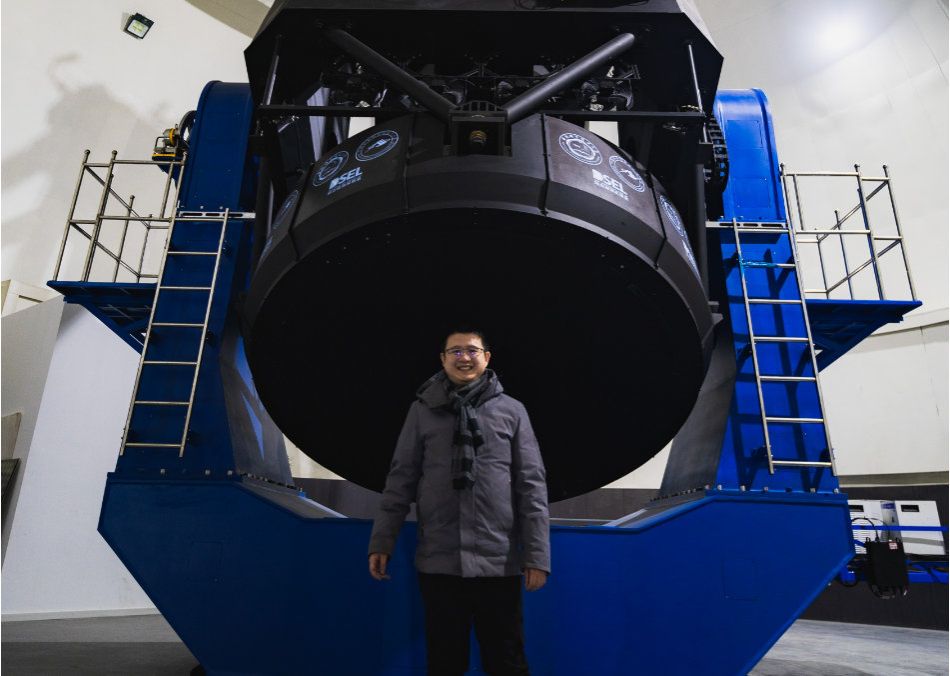

中山大学物理与天文学院副院长李程远教授

在听取了高松校长在中山大学2023年秋季工作会议上的报告之后,我深受启发,通过学习校长的讲话,我对我校在人才培养、科研发展等方面的战略规划和具体措施有了更深入的理解。高松校长指出,要加大高校贡献国家科技自立自强,需要0到1的原创性突破,这往往意味着在科学和技术领域中实现全新发现或创造,涉及到对现有知识体系的重大扩展或颠覆。对鼓励这种级别的创新,我有一些自己的思考和想法,其中一些涉及到国家和我们中山大学层面的制度建设,希望对学校领导层面的决策有参考价值。

我认为,要促进原创性科技突破,需要从多个角度出发,构建一个全方位支持创新的生态系统。

我们首先要鼓励创新文化的培养,科技创新往往源自于一个充满好奇心和勇于探索的文化环境。在这样的环境中,个体和团队被鼓励去追求大胆的想法,不惧怕失败。例如,硅谷就是一个以容忍失败和奖励风险承担而闻名的创新文化的代表。为了培养这样的文化,我们的教育体系应更加强调批判性思维、创造力和解决问题的能力,而不是仅仅依赖于记忆和标准化测试。我们应该鼓励多元化团队的发展,多元化的团队往往能产生更多创新的想法,应鼓励不同文化背景和学科的人才融入创新过程。我们的高校和社会应当接受失败作为创新过程的一部分,并从失败中学习。

我校应进一步增强跨学科合作,跨学科合作是原创性突破的重要催化剂。不同学科之间的交流可以产生新的视角和解决方案。为了促进这种合作,可以建立跨学科研究中心:鼓励大学和研究机构建立跨学科中心,让不同领域的专家能够共同工作,解决复杂的问题。学校可以加大力度支持跨学科项目:我们的人才培育基金应特别支持那些需要跨学科合作的研究项目,为其提供必要的资金和资源。我们可以设立长期资助计划,因为原创性研究往往需要长期的投入,而短期的项目资助往往难以支持这种长期的科学探索。因此,需要提供长期研究资金支持长期的、稳定的研究,以便研究者可以在没有经济压力的情况下进行深入的研究。

我们应该进一步改革长效灵活的评估机制,建立长期项目评估机制,使得评估机制不应仅仅看短期成果,而应更多地考虑研究的长期影响和潜力。我们的研究评估机制需要更加灵活和多元,以适应不同类型的研究和创新。这包括多元化评价标准:除了传统的论文发表数量和影响因子,也应考虑研究的社会影响、技术转化潜力等因素。我们要发掘同行评审的创新,同行评审过程应更加开放和透明,鼓励评审者对原创性和创新性给予更高的评价。

在人才培养方面,我们应该进一步优化其科学技术工程和数学领域的课程教学,增加与新兴技术和创新实践相关的课程内容。通过与海外高校的合作交流,为学生提供更多的国际视野和学习机会,推动国际交流。同时增加实验、实习、创新实践项目,让学生在实际操作中学习和掌握知识。

我们要加强研究环境的建设,增加对科研项目的投资,尤其是在前沿科技领域,建立更多的研究中心和实验室。通过建立跨学科研究平台,促进不同学科间的合作与交流。同时对具有创收和社会转化能力的学科,我们应加强与企业的合作,将研究成果转化为实际应用。

我个人的一些建议还包括我们应该加强对师生的知识产权教育,开设更多关于知识产权保护的课程,提高学生和教师的知识产权意识。 为学生和教师在专利申请、技术转让等方面提供专业指导和支持。

为了吸引更多更优秀的年轻人才加入中山大学,共同为国家科技自立自强战略作贡献,必要的宣传和科普也是非常重要的。中山大学作为社会文化的重要组成部分,可以通过举办各种科普活动,如科技节、开放日等,增强公众对科学的兴趣。开展面向社区的科普教育活动,提高科学素养。同时,我还建议学校鼓励学生和教师发起或参与公民科学项目,提高科研的公众参与度。此外,中山大学还可以通过其独特的地理位置和学科优势,结合广东省的产业特点,发展特色研究方向和产业合作,从而在区域经济发展中发挥更大的作用。通过这些措施,中山大学不仅能够提升自身的教育和研究水平,还能为社会培养更多优秀的科技人才。

以上是我对高松校长秋季工作会议报告的一些感想,最后,我作为中山大学的教授和中层管理干部,也愿意为这些建议的实施提供我的力量,与学校共同探索基础科研人才培养的最佳路径,共同推动我校科研工作向更高水平发展。

文稿终审:物理与天文学院 郝雅娟